摘 要

清代石泉县“环邑皆山,地瘠居下”“疆域极广,而人口稀少”,地方官吏在从高压军事征剿到怀柔德治疏导的转化中,做实“神禹故里”文化,兴建禹穴、禹庙、禹宫、禹祠等祭祀文化载体,彰显了神禹文化的“根”性,并注重神禹的德教功能,推行善政养民治理。昔日被称为“极其凶犷”的青片和白草蕃,成为羌区“最愿”“最驯”之地。

马克思说:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化。”神禹是“天神性的传说”,“出于社神之神话”。神禹的形象是以治水利天下的殊勋茂绩塑造出来的。《山海经》记载了大禹神话,《大荒西经》曰:“有禹攻共工国山。”《尚书·吕刑》载“禹平水土,主名山川”。《诗经·商颂·长发》云:“洪水茫茫,禹敷下土方。”《帝王世纪》称:“十三年而洪水平。” “禹能以德修鲧之功”……神禹传说事迹被逐渐神化尊奉,《庄子》赞“禹大圣也而形劳天下也如此”,《淮南子·泛论训》说:“禹劳天下,死而为社。”高诱注:“托祀于后土之神。”禹被后世尊为“神禹” “辟地大神” “山川神主” “名山川的主神”。禹作为为民除害的半神英雄,被供上了国人顶礼膜拜的神坛,宗庙中祭德高之祖“祖颛顼而宗禹”。清乾隆年间,大量湖广人移民到了龙安府石泉县(今北川羌族自治县),神禹文化再次在石泉等地勃兴。

一

石泉县西部近南北向的岷山山脉海拔多在3000米以上,而东南面的四川盆地海拔多在500米以下,夏季东南季风携带的暖湿气流受到龙门山脉和岷山山脉的阻挡,沿龙门山脉东南坡急剧上升冷却成雨,形成了龙门山暴雨区。县内溪流密布,加之“地势高低起伏,所有河道比降均大”,造成湔江等河川水流湍急。

1989年11月,中国社会科学院考古研究所四川队在涪江支流平通河谷地的北川羌族自治县甘溪乡金宝村,发现了一枚至少可以上溯到距今1万多年前的旧石器时代“古人类牙齿化石”。清代石泉县的镇乡村寨所选人居聚集地与“更新世晚期的人类牙齿化石”发现地大同小异,多位于河谷阶地、冲洪积扇以及山间河谷之中,适宜居住和行农耕之利,但洪涝灾害频繁。志载:

康熙三十一年(1692),河水泛涨,损民伤禾稼。

乾隆四十四年(1779),大水,伤民及禾稼。

乾隆四十五年(1780)夏,大水。

同治三年(1864),大水冲决麻窝高溪桥。民间传言:“水打高溪桥,上场也不牢。”到同治六年麻窝上场果遭大水冲没。

光绪十六年(1890),晴雨不调,农作物无收获。

光绪二十八年(1899)六月,大雨,河水陡涨,湔江最大洪峰推测流量8060立方米/秒。水淹至县城城墙脚,城外桥首街被水淹,登云桥、漩坪索桥、陈家坝老场被水淹毁,全县人畜伤亡、淹没房屋和农作物难以数计。

羌人近水而居,从事“刀耕火种”的农业生产,洪水期水流排山而过,枯水期甘露叩首难求。面对恶劣的自然生存环境,疏导江河、开渠修堰、造福子孙的神禹,成了羌人讴歌和崇拜的偶像。《淮南子·修务训》云:“禹生于石。” “孟子称禹生石纽,西夷人也。”《帝王纪》说:“夏禹生于石纽,长于西羌,西夷之人也。”神禹生于石泉的神话传说或许反映了生产能力极其低下的羌人,迫切希望羌区能诞生一位诸如神禹这样的治水能人,而在长期与水博弈的过程中,神禹治水的神话传说也激励着羌人“改天换地”的志气。

古羌人推崇“武力”。文献记载羌区“俗尚武力”,“以战死为吉利,病终为不祥”,“强则分种为酋豪,弱则为人附落,更相抄暴。以力为雄,杀人偿死”,“无法令,各为生业在战阵则相屯聚。无徭赋,不相往来。牧养牦牛、羊、猪以供食,不知稼穑”。

石泉地处“蜀西徼之生熟番”,“散处于松潘、威(州)、叠(溪)、龙安、二泉(石泉与神泉)之间”。“石泉白草坝者,吐蕃赞普之遗种也。”“俗尚刚劲”,“叛服不常,极其凶犷”。石泉县自古为羌人聚居之地,西接茂汶,北连松潘、平武,东南部毗邻川西平原,为川西边缘、边民、边防“三边”地区。边内羌人称为“熟番”,边外为“生番”。白草番“上下凡十八寨。部曲素强,恃其险阻,往往剽夺为患”。长期以来,生熟二番“治则后服,乱则先叛”,历代官府征剿羌人不断。

清初,对待“尚武”羌人,官府多“以暴制暴”。乾隆年间姜炳璋在《石泉县志》里讲述了石泉“弹压青片番寨”的前因后果:

康熙二年(1663)……剿上、下五簇番蛮,平之。先是青片上、下五簇等寨生番,散居石泉、茂州山后,绵亘数百里,凶肆自擅,不讨之日久矣。是年正月十七日……克平下五簇寨,上五簇之番畏威投顺,愿隶版舆。合上、下五簇,每年俱输蜡认粮。

此战后,官府反思“二番者昔何以梗化?今何以淳良?大抵抚字乖方,始致反侧”。军事打击的目的是为了驯化、控制,而最终控制羌区的重要手段则是文化,于是开始选择以“治水英雄”神禹为榜样,修正羌人的“尚武”英雄观,号召“编户为民,卖刀买犊”等“以花雨洗蛮风”对策,从而控制羌人,使这一扼控西北羌、藏族南下的咽喉地区成为“藩篱”,以保蜀地安全。

乾隆皇帝认为,“为治以安民为本,安民以教养为本,二者相为表里而不可偏废”,明确了教养的重要性:

国家子惠黎元,教养由来并重。朕君临天下,宵旰维勤,重农桑,轻徭赋,所以养民者,惟恐不周。至于正人心,厚风俗,皆国之大务,尤所时廑于怀者。凡中外臣工,莫不谆切诫谕,务使民间习尚驯良,讼狱衰息,以渐臻风移俗易之效。

道光皇帝重申地方官吏化民导俗的作用:

或牧令以化一邑,或绅以教一乡,其言至为浅近。然由其道而实行之,俗美风淳,虽王政无以易。

清王朝的“至治之世”是“其时人心醇良,风俗朴厚,刑措不用,比屋可封。长治久安,茂登上理”的社会。为实现这种理想社会,清政府推行“尚德缓刑,化民成俗”的政策,使地方上的道德风尚符合朝廷的价值取向。随着清王朝对石泉羌区社会控制力的加强,石泉县官绅士人以神禹出生地为荣光,通过对口耳相传等事迹的文字整理,赞颂官府“德治疏导”的功绩,塑造神禹“德王”的形象:

大禹,黄帝五世孙,名文命。黄帝生昌意,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧娶于有莘氏之女,名修己。见流星贯昴,遂有娠而生禹于石纽村。帝尧时,洪水方割,四岳举鲧治之。九载,绩用弗成。于是舜举禹,使嗣父业。禹乃劳身焦思,居外十三年,三过其门不入。平水土,受舜禅,以水德王,国曰夏,历年四百载。

历任官吏借助“访求”与神禹相关的石泉大禹庙、石纽、甘泉、禹穴、刳儿坪、血石、李白禹穴题刻、采药亭等遗迹,通过实地踏勘和详细记述,进一步塑造宣传神禹文化,以收到凝聚民众精神的目的。他们“寻获”印证历代文献典籍中神禹“德治疏导”事迹的相关记载,撰写《禹穴考》《石纽歌》《湔水辩》《刳儿坪辩》等。如《禹穴考》引《史记·六国年表序》“禹兴于西羌”,引扬雄《蜀王本纪》“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿坪”,引杨慎《杨升庵外集·地理》“蜀之广柔县石纽村,今之石泉县也”等说法,考订“禹降石泉”。《石纽歌》以“石纽盘盘靡青天,到儿溪上血石鲜”遗迹的实地考察,证实神禹“诞生于此无疑也”。在对神禹的文字考证和记述中,他们传播神禹造福羌区社会的事迹,借以展现石泉羌区神禹文化底蕴的深厚,以及与中原文化的一脉相承,进而把神禹文化推介到羌区民间社会,将其潜移默化地嵌入到了羌人的心里。

二

《清史稿·礼三·吉礼三》载,顺治八年(1651)“定帝王陵寝祀典”“会稽夏禹”,规定“凡巡幸所莅,皆祭陵庙,有大庆典,祭告亦如之”。在“天下一家,万物一源”信念框架中,神禹作为清廷和民众尊奉祈祷的对象,受到了百姓的爱戴和尊敬,客观上促进了民族融合。

康熙二十八年(1689)二月十四日,康熙帝“巡会稽,祭禹陵”“谒禹陵,书‘地平天成’额,并敕有司修葺”。“上亲撰祭文,御制禹陵颂并序,祭以敬为主”。“祝文书御名,行三跪九叩礼”。又题禹庙联“江淮河汉思明德,精一危微见道心”,并写下《谒大禹陵》诗,表达对大禹“以德为政”的敬仰:

古庙青山下,登临晓霭中。梅梁存旧迹,金简纪神功。

九载随刊力,千年统绪崇。兹来荐蘩藻,瞻对率群工。

乾隆十六年(1751)三月初八,乾隆帝题禹庙“成功永赖”匾,书禹庙联:“绩奠九州垂万世,统承二帝首三王。”又写《谒大禹庙恭依皇祖元韵》诗:

展谒来巡际,凭依对越中。传心真贯道,底绩莫衡功。

勤俭鸿称永,仪型圣度崇。深惟作民牧,益凛亮天工。

有清一朝,先后有8位皇帝遣使祭禹,其中顺治帝1次,康熙帝10次,雍正帝3次,乾隆帝18次,嘉庆帝6次,道光帝3次,咸丰帝1次,光绪帝3次。

清朝帝王亲历神禹礼祭和感慕而化、表率而导等举措,对石泉神禹祠庙的恢复和文化的重建起到了推波助澜作用。神禹文化也逐渐凝聚成为石泉人民共同的文化心理和文化精神。官绅士人对神禹的文字考证和记述,只能在一个有限的范围内传播,而要把符合朝廷价值取向的神禹文化推介到羌区民间社会,并在潜移默化中嵌入羌人的心中,祠庙建设无疑是在乡村羌寨社会中最能令羌人接受的一件事。

清代四川禹庙林立,不仅州县有禹庙,而且州县之乡镇几乎都有禹庙,其数量之多,超越前代。《四川通志》记载,雍正八年(1730)成都府华阳县“大禹庙有两处,一在府东,一在府东北”。成都府神禹祠庙,有康熙六年重修的城西南“江渎祠”、康熙年间重修的城东“大禹庙”等等。

石泉县官吏深感“神禹之祀遍寰区,岂独石泉一隅哉”“夫以神圣桑梓之地,降生之乡,而不得世修明祀”“未必如成都、涂山夔门之雄敞谲皇,而故乡父老匍匐阶下,荐其椒馨,世世子孙弗替”,于是借鉴成都等地区“崇德报功”的社会教化方式,恢复重建具有德教功能性质的祠庙,奉祀神禹,使石泉官绅羌人有了精神寄托,以及感恩戴德、亲身仿效的目标载体。乾隆《石泉县志》记载:

大禹庙。县东南一里石纽山下,禹生于石纽村,故未设县,先有是庙。国朝康熙七年(1668),署令杨朝柱重建,乾隆丙戌(1766),令姜炳璋重修大殿,建后殿,祀圣父崇伯、圣母有莘氏。又建大门三间,左右赁与贾人,收值修庙。又禹穴溪外,亦有禹庙故址。

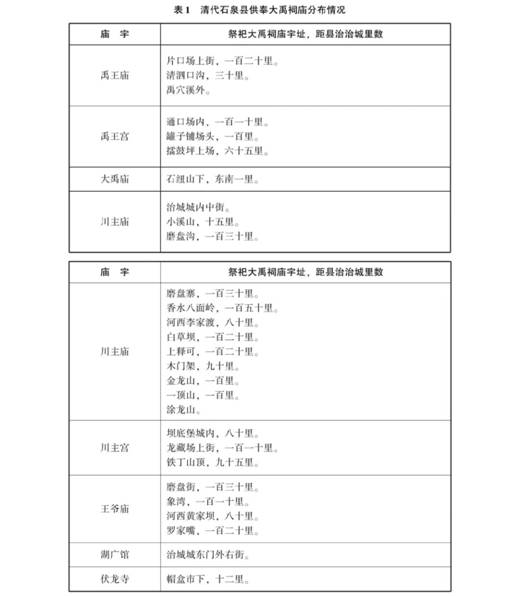

纪念神禹的祠庙以石泉县城为核心,迅速向周边羌人聚居地扩散(见附表)。

此外,始建于清初的金凤鲜艳村川主庙,青片正河村禹王宫、川主庙等村寨供奉神禹的祠庙更是数不胜数。石泉纪念神禹的祠庙,既有民间信仰基础,也与地方官吏倡导有关,大都具有德教功能。而民众祭拜神禹的普遍,也反映了官绅塑造神禹“德治疏导”形象的成功。

神禹在羌人心中享有崇高的威望,官府也十分重视这面旗帜的教化作用。史载:乾隆三十三年(1768),建“神禹故里”坊,知县撰楹联:“石纽之村笃生圣人皇皇史册古迹常新,刳儿之坪产石如血青莲好古大书禹穴。”

道光十二年(1832),重建“岣嵝碑亭”。石纽山下的“岣嵝碑”,亦称“禹碑”,或称“大禹功德碑”。《四川通志》记“碑上蝌蚪文自衡山拓来”,“此系大禹所书,文字奇古”。

康熙二十二年(1683)、康熙五十四年(1715)、乾隆二十九年(1764)、嘉庆二十五年(1820)、道光十一年(1831)、光绪二十八年(1902),官吏“捐俸以倡”迁建书院、资助师生,研读传讲神禹文化,“美哉禹功,爱惜寸阴。石纽弦歌,咏仁蹈德”。官吏们认为,人们对神禹功德事迹的熟知,自然会产生景仰追慕之情,把神禹作为人生之楷模,起着引领、表率的激励作用。

清代石泉县彰扬的神禹文化,涉及社会控制、民族认同、文化教化等方面。羌人在神禹文化感化、安抚下,主动自觉调整自己的行为,以达到社会秩序的稳定。

石泉县“禹庙,每年春秋,与关岳庙同日致祭。其仪注与文武庙同,惟无乐歌。清初,以北川为大禹降生之地、特颁祀典,祭以太牢”。

上(康熙帝)亲撰祭文曰:惟王精一传心,俭勤式训。道由天锡,启皇极之图畴;功在民生,定中邦之井牧。四载昔劳胼胝,永赖平成。九叙早著谟谋,惟歌府事。行其无间,德远益新……

石泉县对神禹的纪念活动是先有民祭,后有庙祭,由民祭发展到官祭。到清代,得到朝廷特许,每年六月六日,由县令代表当朝皇帝用帝王、诸侯祭祀社稷时的最高礼仪向神禹致祭。

乾隆《石泉县志》记载:“相传六月六日为神禹生辰,是日里境有祭。”届时每有外县信徒前来送“大蜡”,在鼓乐声中将长约1米、粗若碗口的特制红色大烛送入山里祭祀禹王,赶会者追随其后,人流如潮。水旱灾年,庙会祭祀活动尤其盛大。六月六日大概是个不平凡的日子,从禹在这天诞生开始,后来的水神如崔府君、杨四将军之类的诞辰,也都是在这一天。这样的巧合正足以说明禹的影响之大。

三

勃兴的神禹文化,提振了石泉官吏的精气神。为改变贫穷面貌,官吏不畏道路艰险,亲临边远地区的羌寨体察民情,教民修水堰、种植水稻,劝民多栽经济作物来增加收入,推动了羌区生产生活方式的变革发展。

禹曰:“臣克艰厥臣,政乃乂,黎民敏德。”为臣能克艰攻难完成本职工作,政事就能治理,众民就能勉力恭行德教。“禹为人敏给克勤;其德不违,其仁可亲,其言可信;声为律,身为度,称以出;亹亹穆穆,为纲为纪。”孔子点赞神禹“菲饮食,而致孝乎鬼神;恶衣服,而致美乎黻冕;卑宫室,而尽力乎沟洫”,说禹堪称是百官的典范。

清代石泉历任官吏以神禹“以水德王”为榜样,以德教为政要,以善治功绩为尊贵,将“建立礼治或德治的秩序”作为“循吏理想”。由此,“循吏儒林,教养兼施。纡绂佩绶,纪载靡遗。优绌自显,百世口碑”,涌现出许多百姓赞誉的有作为官员。循吏遂成为历任官吏所效仿之楷模,官员们亦多以能成为循吏自期。

在正向激励的同时,政府也加大了惩处问责。道光《龙安府志·武备志·十司》之《石泉土司兴革》述:康熙四十二年(1703),坝底“土司唐德峻袭职,数月番民以番冤莫伸事,讼于邑令,朱载震详情黜之,并黜永平土官”。乾隆二十五年(1760)上任的坝底堡抚夷庞泰因越权“擅理词讼”,企图干预民刑,当年便被松潘提镇“访黜”。

雍正年间,石泉官吏在推行“改土归流”政策中,传承神禹“宁妄负大罪而不妄杀无辜”“罪疑惟轻,功疑为重”的护民主张,效仿神禹“以德化戎”“疏川导滞” “美善以戒之,威严以督之,歌咏以劝之”的劝民方式,在羌区治理中“尊民、察民、教民、养民”“爱护必周,如防止水”,重视民情,着力从源头上预防和化解社会矛盾。羌民对“懒散官吏”怨声载道,知县查核后,上奏至朝廷,将坝底、艾林两地土司一并撤销,从而避免因为暴力压堵所引起的强烈反弹。乾隆年间,知县“驱车河西东”“大鸭渡从小鸭渡,小桃红过大桃红”,深入青片河流域和白草河流域羌区视察,“吏斯土者随时训迪之”,循循善诱式地教谕羌民勤俭持家,发展生产。

针对石泉“尔毋市上酒家眠,尔毋醉后挥毒拳,尔毋樗蒲一掷田庐捐” “醉酒赌钱”的陋习,官吏仿效大禹“戒之用休,董之用威,劝之以九歌,俾勿坏”的做法,“彰善瘅恶,树之风声”,以“禹恶旨酒”为据,规劝民众道:“酒祸之烈,笔不胜述”“尔民视赌具如毒蛇猛虎,遇赌场如火坑地狱,逢赌伴如恶鬼夜叉”。面对“疾病不服药”的习俗,“令通事谕之,风亦渐止。”

在神禹美德善行的引领下,“于羽两阶,禹格有苗。青片白草,同归甄陶”。“二百年间驯服王化,渐染华风,已大更其陋习”。乾隆十六年(1751),谢遂《职贡图》中提到石泉县青片白草等族图时说:“俗淳朴,以耕稼、畜牧为生”“以绣缘之,习纺织,亦有跣足耕作者。” “其淳朴石泉为最。民无告讦之习,工无淫巧之技,女无艳冶之妆,士无是非之智”。“士崇文行”,“俗尚静约,人性直质。礼义渐兴。”

禹曰:“德惟善政,政在善民。水、火、金、木、土、谷惟修,正德,利用、厚生惟和。”可见,如果六府协调治理,使德行端正、便利物用、生活丰富三事有序进行,社会和谐就能得以实现。

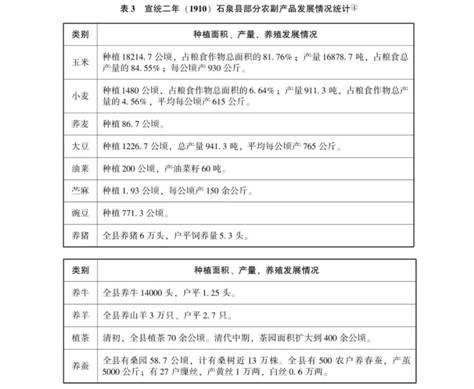

石泉官吏遵循神禹的重民理念,实行了一系列“以安民为首务”的休养生息措施,因地制宜,增加财富,实现“养民利民”。

注水作堰。乾隆三十年(1765),县南七十里的祥丰堰开建。“引大河水灌田四百五十余亩。堰之上,堵沟为堤。灌田二百亩,民其利之。”在官府引导下,不少羌寨积极参与“力兴水泉灌溉之利”建设,初步实现了“亦有鳞鳞坂衍山垭间,一沟一壑水潺潺”。从前的“蒿莱地”,已是“水潺潺”,成了水鸟栖息之所,并生长着茂盛的水稻。

耕作水田。“石泉土石杂糅,湔江无俾灌溉,水田绝少。”县令姜炳璋承传禹“躬稼”“教民播百谷”“教民播种”的教导,倡导旱地注水改田作堰法,劝民种植水稻,“山地可作堰塘,土山可作梯田。”《石纽歌》记录,秋收之后,山里老人手端米饭,并说家里已有十亩水田种上水稻。

开荒造林。清光绪年间,曾任县三费局长的张德和在桃龙买下奶心沟、夜合马、方家山、碓窝坪、下湾等处约合150公顷的荒山,实行订约开荒,招佃造林。佃户种粮植树,以树抵租。

劝导增收。乾隆年间,石泉官员通过分析土产蜂蜜、桑柘、桐子、花椒的获利情况,倡导县民种植增收。“山多蜂蜜采黄蜡为利”,“广植桑柘,以供蚕事,丝帛之利可兴”,“多栽桑柘椒桐,开篆颁簿,封篆收簿,登载稽查。椒宜高山,桐宜下地。富(谷)、甘(泉)二乡宜椒,让(水)乡宜桐。多多益善,饱暖可以具庆矣”,“子母番椒高索价,一斛桐膏价数缗。夫把犁锄女牧蚕,汝八口家俯仰宽”。

以物代税。官府在征收荞麦等粮税时,可以蜡折算代粮纳税,称为“荞蜡”“粮蜡”,采取多种措施鼓励羌民因地制宜发展经济作物。

姜炳璋吟《白草歌》曰:“依然白草与风村,昔为战场今良民。白草之民民更驯。鹰鹯化为鸠,豺虎变为麟。武臣不用武,长吏惟拊循。秋霜春露威与恩,会见百世无兵革,骎骎礼让之化淳。”石泉县经过“休养生息,轻徭薄赋,百数十年,元气渐复,生齿日繁”。羌区社会相对稳定,经济得到了一定的恢复和发展。

四

古史辨学派创始人顾颉刚教授在《九州之戎与戎禹》中提出禹的神话传说产生于西方戎族,禹原为戎的宗神,随着九州、四岳的扩大,演化为全土共戴的神禹,进而又演化为三代之首君。清代初期,石泉因不断发生官府与羌人的冲突和较量,地方官绅士人开始通过发掘羌区神禹文化资源,利用文字塑造、民间祭拜等一系列载体,使神禹文化固化于人们的内心,成为羌人日常生活中自觉或不自觉的规范意识,为石泉羌区社会稳定起到了精神凝聚的积极作用。石泉县在清代重建神禹文化中,以社会教化等传播措施,把“德治疏导”融入到社会治理、环境改变和生产发展中,初步形成了羌区“男能版筑鼓吹,女能织毯,胜于石泉内地。迩来通汉人语者几半,白草之番,日染华风。延师课读,间有知书识字者”的良好风尚。“松(潘)、茂(州)、平武、石泉番羌杂处,而在石泉者最驯”“白草最愿”。

《神话研究集刊》第八集

神话研究院

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司