【内容摘要】明代统治者基于经略云南的政治考量,通过政策扶持、设僧司衙门、礼遇僧人、兴建寺院、僧籍管理、地方官员参与、传播佛教文化等多种手段,为云南边地佛教营造出相对和谐宽容的宗教文化环境,使云南边地佛教发展获得制度保障和政治便利。而明代统治者通过社会动员、社会参与、社会治理等政策措施对云南边地佛教的经营管理,促使其成为拓荒垦殖、固疆兴边、文化传播的重要力量,以及内地与边地文化交往交流交融的“黄金纽带”,也促成云南边地佛教在中国化、社会化、世俗化、民俗化的进程中推动地方社会经济发展、维护边疆稳定。

正 文

历史上,佛教在云南宗教文化格局中占有重要位置。据记载,“云南宗教,自昔以佛教为最盛,道教只属附庸。盖佛化之普及,已遍于各地,深入人心,与生活习惯融而为一。”在全国宗教文化格局中,佛教同样占有一席之地,如“故以住持三宝开宗立教论云南佛教,固较逊于他省,若以佛化普及而论,众生崇信三宝之广,遵行遗教之虔,则较之他省有过之而不及。”随着明王朝国家力量对边地云南多方位经略的实施,明代统治者面对云南边地佛教具有深远社会影响的现实情形,不得不采取提倡和保护的积极政策来抚绥笼络地方精英,推动边地佛教发挥“暗助王纲,益世无穷”的政治作用:以此利用佛教在边地社会影响力安抚民心、辅助统治、稳定边疆。因此,明朝统治者对云南边地佛教的经营管理,一方面推动了国家佛教政策落地边疆以起到规制边地佛教发展的目的;另一方面基于“因俗而治”的治边思想扶持边地佛教发展,使边地佛教成为联系内地与边疆民族地区文化交流的桥梁纽带。

关于明代云南边地佛教的相关问题,陈垣、方国瑜、杨学政、王海涛等专家学者已有关注,研究主要集中在云南佛教的源流、历史、典籍、寺院、僧人、文化等方面。除此之外,学界鲜有以明代云南佛教为对象的断代地域佛教史研究成果,以至于当下言及明代云南佛教,“基本上停留在对陈垣先生、方国瑜先生等上一辈学者们提出观点的抄袭、注释和演绎上”。事实上,明代边地佛教兴盛,尤其“滇之佛教,传闻于汉、晋,兴隆于唐、宋,昌于元,盛于明,而衰落于清纪(季),《录》(《传灯录》)虽未详尽,略可考见源流。佛教之盛衰,与政治、文化互为因果,亦研究滇史者所不可忽也”。目前,明代统治者对云南边地佛教的经营管理以及对边疆社会发展的影响,仍有进一步研究的空间。其中,边地佛教如何被明代统治者作为一种文化形态运用到边疆治理中,成为我们关注边疆与内地一体化演进的一种历史脉络、文化逻辑和政治考量,也是在诠释和解答“文化润疆”的历史之思和现实之问。

一、明代统治者对云南边地佛教的管理

明太祖朱元璋确立了“以儒为主,辅之以佛”的治国思想,在全国推行既利用佛教又限制其发展的政策。明初形成的佛教政策,主旨是确保佛教为现实统治服务,方式是用行政手段直接管控佛教,内容是全面干预佛教事务。因此,明朝佛教政策在云南实施,同样包含着整顿以规制和扶持以利用的双重意图。

(一)在府州县设僧司衙门与僧官

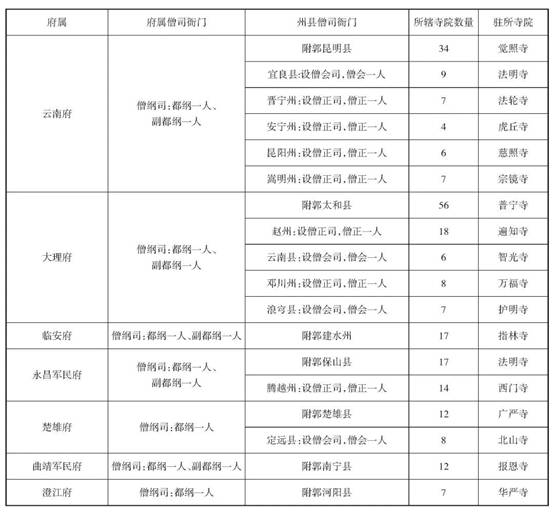

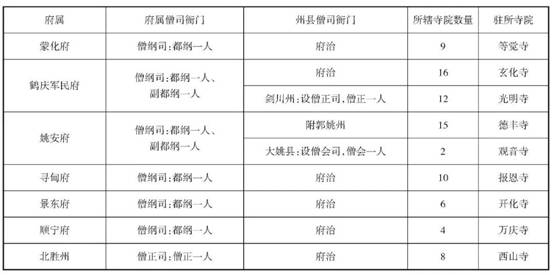

为使国家佛教政策在云南落地实施,明朝在云南各地设僧司衙门。根据万历《云南通志》中“职官”和“寺观”的内容记载,明代云南府州县设僧司衙门、所辖寺院数量及驻所寺院情况如下表:

表1 云南府州县设僧司衙门、所辖寺院数量及驻所寺院统计表

本统计表经详细梳理《万历云南通志》中相关内容制作而成,参见邹应龙修:《万历云南通志》(卷十三),李元阳纂,刘景毛等点校,中国文联出版社,2013年。

由上表可知,府有僧纲司13处,州设僧正司9处,县置僧会司5处。云南共有27处不同层级的僧司衙门,驻所寺院涉及27所,管辖寺院多达331所,各级各类僧官34人。据万历《云南通志》记载,云南布政使司领府十二、军民府八、州二和长官司一,共计23个管辖区域。除武定府、广西府、元江府、广南府、永宁府、镇沅府、新化州和者乐甸长官司9个地方未设僧司衙门外,其余14个府州皆有设置。除北胜州设僧正司外,其他13个府都设有僧纲司。僧司衙门在23个行政区域中设置率接近61%。也就是说,在布政使司的管辖范围内,近三分之二的地方都设有僧司衙门,管理地方佛教事务。其中云南府、大理府既设僧纲司,在其州县中还设僧正司、僧会司,僧官设置也较为齐全。可见,两地僧司衙门体系完备,与明朝佛教政策中地方僧司衙门设置、职官配备要求相一致,表现为当地寺院广布、僧人众多,需完备的各级僧司衙门来管理域内的佛教事务。

(二)实施度牒与僧籍管理措施

为强化对僧道人士的控制,明朝将僧道列为军、民、匠之外的一类户口,由朝廷发给度牒,拥有度牒凭证的僧道才具有合法身份。例如,永乐年间,由明太祖确立的三年一次出给度牒被明成祖调整为五年一度,此后历朝在遵循这一时间限制的基础上又有所改动,明宣宗下令“若系额内之数,亦待五年考试给与从之”。而明英宗为控制僧人数量的无序增长,又将“五年一度”的规定调整为“十年一度”。可见,僧人身份的获得从经历三年一次到五年一次,甚至十年一次的漫长等待,同时,还需通过朝廷组织的考试。然而朝廷对云南僧人的控制却是个例外,如宣德三年(1428年),明宣宗从地域角度考虑,给予云南僧人特殊照顾,不受“常例”限制,并一次给度200人。《明宣宗实录》载:“给云南曲靖军民府土僧善清等二百人度牒。初,清等诣阙请度牒。行在礼部言:‘旧例五年后考试,然后给。’上曰:‘彼来自万里外,可不拘常例,与之’。”云南僧人要获取度牒同样要前往京城参加考试,只不过不受规定时限的限制。到成化二十二年(1486年),“十三布政司一次给度五万二千人,其中给度“云南二千”。明代云南获得度牒僧人的确切数量虽未见史料记载,但根据景泰年间云南虚仁驿驿丞尚褫的奏折内容来看,拥有度牒的僧人不在少数。尚褫在奏折中描述道:“近年以来,释教盛行,满于京师,络于道路,横于郡县,遍于乡村。聋瞽士民,诱煽男女廉耻道弃,风俗埽地。鸣呼!元气乌得不伤,沴气乌得不作?此前之掌邦礼者,屈于王振之势,今年曰度僧,明年曰度僧,百千万亿,日炽月盛。今虽云止度裁,抑不过示虚文,应故事而已。臣以为,宜尽令长发,勒使归农,庶邪术不行,沴气自息。”僧人在云南大量出现,表明朝廷度牒制度在云南普遍实施。度牒制度一定程度上起到遏制私自披剃、非法出家情况的发生,同时,也将云南僧人纳入到朝廷的管控范围之内。

(三)禅讲教僧人各务本业

洪武十五年(1382年),明太祖为重整内地佛教,清理民间社会混乱的显密法事,对僧人和寺院实施本业划分。“佛寺之设,历代分为三等,曰禅,曰讲,曰教。其禅,不立文字,必见性者,方是本宗。讲者,务明诸经旨义。教者,演佛利济之法,消一切见造之业,涤死者宿作之愆,以训世人。”云南僧人同样受到禅讲教僧人各务本业规制的影响。《云南图经志书》中载:“其僧有二种,居山寺者曰净戒,居室家者曰阿吒力,事之甚谨。”当时云南府僧人中就有以开展佛事祈禳活动的教僧。教僧作为民间佛事活动的实施者,通过布设瑜伽显密法事,开展追荐亡人、教化世人等世俗性较强的活动,这与当时民众日常生活需要息息相关,法事涉及“保境事、祈荐事、二利事、庆房事、禳解事、庆诞事、荐亡事、赈孤事和酬愿事共九种”。这些法事活动基本上都是根据民众日常生活需要而量身打造,既可以在寺院举行,也可在民众家里或指定场所开展,表明教僧与世俗社会的联系尤为紧密,扩大佛教在世俗社会的影响。

(四)在云南府、大理府特设阿吒力僧纲司

在明朝的僧司衙门体系中,仅在云南特设阿吒力僧纲司。“阿吒力僧纲司”一词较早出现在景泰《云南图经志书》,其中载,无量寺“其右有大我寺,贮藏经其间,今为阿吒力僧纲司”。据明代云南省志记载,布政司所辖行政区域内,仅云南府、大理府两地设有阿吒力僧纲司。另外,按照朝廷对府级僧纲司僧官职数的配备标准,“各府僧纲司掌本府僧教事。都纲一员,从九品:副都纲一员”。然而大理府阿吒力僧纲司却能设都纲三人,超过一般僧纲司衙门的僧官职数,朝廷对阿吒力僧官的配置留有一定的自由空间,对阿吒力群体的重视以及通过僧官强化对其管控。尽管这类群体人数不多,社会影响有限,但最终得到朝廷认可,其目的是加强对阿吒力僧团的控制,巩固统治基础。关于阿吒力僧纲司设置的时间可追溯到宣德时期。早在明初,大理洱海东部土僧董贤一族,受“明初两位皇帝皆颁赐佛寺——大法藏寺与大我士寺——作为地方威望的象征”。董贤作为土僧代表受明太祖、明成祖优待,宗教地位甚高,他有“男金刚寿、善、积、勋、仍精父业,余皆就僧。食廪禄者二”。董贤长子董寿、幼子董勋仍精密教,以僧人身份受朝廷食禄。宣德年间,司礼监内官陈海奉旨召董寿、董勋二人入京。董寿、董勋驻京三月,明宣宗在奉天殿设宴款待,赐以圣旨和颁赐大藏经。二人入宫,皇帝恩许其面对而坐,准许他们在宜春宫阅读宫藏佛经,还亲自测试董寿的佛学水平。从奉圣旨、铸印信、开衙门等情况来看,推测董寿入京面圣的主要目的是“要官”,即向皇帝提出特设阿吒力僧纲司衙门的请求。后因二人表现赢得明宣宗赞许,最终同意在云南设阿吒力僧纲司。于是,由内官天诚奉旨铸印,开衙置署,钦任董寿为首任都纲,并准许其子董荣世袭都纲一职,董茂则世袭赵州法官。宣德七年(1432年),在原有僧司衙门体系之外,明朝在云南特设阿吒力僧纲司,作为府一级管理土僧及所辖寺院的僧司衙门。宣德以前,董氏一族尽管受明初两朝皇帝礼遇荣宠,获封国师头衔,授赏佛教器物和田产物资,但终究未将董氏土僧纳入到僧官序列,国师称号与僧官有本质区别。前者是对僧人个体的褒奖,限于个人且不能世袭,只是一种受朝廷荣宠的象征,不具备管理辖区内僧人、寺院的法定职责。后者作为朝廷任命的僧官,不仅能够世袭,还被授予相应政治权力,因而更具有制度性、合法性和持久性。在云南设置常规僧司衙门的基础上,再增设具有地方特色的阿吒力僧纲司是明朝结合地域实际做出的适应性调整,也是对明朝佛教政策的补充和完善。阿吒力僧纲司作为云南专属的僧司衙门,级别等同于府级行政区域的僧纲司,朝廷在政治上承认阿吒力群体的合法性,象征意义大于实际管理需要。因为阿吒力僧纲司以及僧官并无实际管理职责和权限,职责边界也不清晰,且未匹配相应管理制度、体系,以及未确定管理的主客体。然而,阿吒力僧纲司的设置是朝廷对云南土僧群体的拉拢和重视,其实质就是明朝利用云南佛教现有基础强化对土僧群体及所属寺院的管控。

二、明代统治者对云南边地佛教的经营

景泰《云南图经志书》显示,明初有寺院225所;正德《云南志》记,明中期有寺院298所;万历《云南通志》载,明后期有寺院553所;天启《滇志》中也说,明末寺院达646所。如果再加上大理鸡足山的上百所寺院,明末寺院总量不少于800所,这还不含各地诸多独立的“静室”“佛堂”等建筑设施。这个数量比当时佛教兴盛之地南京、北京等地的寺院数还要高,足以佐证云南边地佛教在明代的确获得了逐渐发展。云南边地佛教的发展不仅有国家佛教政策支持,明代统治者的介入也起到极大推动作用。明代统治者对云南边地佛教的经营是明代国家佛教政策在云南实施的重要组成部分,使云南边地佛教具有明显政治文化色彩。

(一)与云南僧人保持密切交往

明初,僧人们主动向新政权示好,纷纷入京觐见,返回云南后把皇帝的赏赐、礼遇转化为对佛教的护持,将皇帝对僧人的一言一行有意予以放大,其主要目的是向世人尤其是官方宣示僧人的生存利益已获得统治者的保护,不容世俗社会侵犯掠夺。1. 僧人获礼遇。洪武十六年(1383年),大理荡山寺(感通寺)僧人无极(名法天)率徒前往南京入觐明太祖。张紞《奉命存问无极》中有言:“律师无极,能知性学,兼通辞章,岁次癸亥,率其徒入觐,上大怿,试以词赋,皆立就,屡宠锡之,暨归,命为僧官,重以奎壁天章,所以光贲之者甚备。”无极返回云南时,明太祖特赐诗十八首,敕授大理府僧纲司都纲一职,令其回到大理后,代表朝廷以钦“赐都纲沙门大理感通寺住持”的身份署理境内释教事务,统辖寺院与僧人。为向世人昭示寺院有皇帝的护持和自己身份的合法性,无极特将“勅授都纲”的圣旨镌刻在感通寺石碑上。与无极一同前往南京觐见的还有大理太和龙关的土僧赵赐,其族谱中详细记述说:“赵赐入京时,禁宫闹鬼,不甚平静,皇帝令其入宫除之。赵赐受召入宫后,默坐施行法术,不几天便除去宫中的鬼怪。明太祖非常高兴,赐给赵赐羊皮、人头骨、水盂、法鼓、宫绣以及袈裟等法器宝物,并免去赵赐家族的差役。”另外,土僧董贤是云南僧团中受皇帝召见次数最多的僧人。洪武年间,他先后三次入宫觐见皇帝,宗教地位十分显赫,还受颁《明赐国师董贤圣旨碑》。明军平定云南不久,各寺名僧主动组成觐见队伍前往京城面圣。对此朱元璋十分高兴,“洪武十七年,云南大理府等州县名刹高僧,相率来朝,朕甚嘉焉。今诸僧居京师日久,敕礼部宜以僧礼送归。”洪武十八年(1385年),朝廷颁圣旨:“云南来的那十个僧人,恁礼部依先的僧人一般,与他文书,着他去浙江地面里游玩。所至寺院,即令随堂”。当年十二月又颁圣旨,给“金齿来的僧”文书,安排他们到浙江地面游玩。洪武十九年(1386年),云南僧人性海因所在寺院受到侵扰,向朝廷讨要护寺文书,“八月八日,礼部奏:‘据僧性海等告给护持山门榜文’。钦奉圣旨:‘出榜与寺家张挂,禁治诸色人等毋得轻慢佛教,骂詈僧人,非礼搅扰。违者,本处官寺约束。钦此。’钦遵出给榜文,颁行天下各寺,张挂禁约”。性海的个人诉求,却获得明太祖颁令天下,严禁社会人员对寺院和僧人轻慢搅扰,以一僧之力换得天下佛门受到朝廷最高法令的保护。而且在性海僧徒即将返回云南时,明太祖还对告御状的他们示以关怀,下旨给兵部,“与他递运船只”。同年,明太祖还特意下谕旨,让其他来京的云南僧人到天台、两浙等地游山玩水,认识内地高僧,其目的是“异时一归,演华言于金马,论风景于碧鸡,时乃道冠点苍,神游八级”。明成祖与云南僧人交往的同时,还给予各种赏赐。永乐四年(1406年),“云南金齿腾卫僧古舟等九十五人来朝,贡马方物。赐钞及僧衣”。同年十月,“云南僧智海及四川僧了缘、曲靖军民府僧鉴音等八十四人来朝,贡方物,各赐钞及僧衣”。《赵州南山大法藏寺碑》记载了明成祖钦赐给董贤的法器,即“赐红袈裟、五佛头冠、纻丝、宝钞等数百余件”。明宣宗继续笼络云南僧人。据万历《云南通志》所说:“云山和尚,昆明人。自幼居禅林,精戒行。宣德间,召至京师,演说菩提妙义,钦授僧录司左觉义,遣归。大学士金幼孜、武襄公俱有诗赠之,黔宁忠敬王尤礼重焉。”云山和尚不仅被明宣宗赐予僧官职位,还得到诸多王公大臣的礼遇,足见他在当时有崇高的宗教地位。还有大理土僧“赵寿,感通宝庆山僧,受持密教,戒行精严,驱邪降龙,祈祷屡应。宣德、天顺两诏至京,赐礼甚隆。卒,蒙谕祭”。万历年间,鸡足山华严寺的“月潭和尚卓锡南来,德驯猛兽,草创成规。而上足月轮禅师,游化京都,道闻内阙,钦承神宗皇帝,奉慈圣宣文明肃皇太后懿旨,敕颁龙藏,特赐紫衣,奉命还山,乃万历庚寅年事也”。月潭和尚游化京都不仅得到明神宗赏赐,还将御赐的大藏经带回云南,供奉在鸡足山华严寺。随后丽江土司木增在寺内建毗卢藏阁,置舍福田。华严寺在多方力量推动下雄冠鸡足山。2. 敕封名僧所在寺院。明代统治者还采用赐寺额、匾额、御题寺名等方式敕封名僧所驻的寺院。天顺六年(1462年),昆明华亭寺僧相晟向朝廷乞赐寺额一方,明廷准奏,赐匾额一方,并命相晟住持此寺,永资香火。如鸡足山万寿庵由“万历帝亲赐庵名‘万寿’,并书匾额,并赐予袈裟、《龙藏》”;天启四年(1624年),明熹宗为鸡足山悉檀寺题“祝国悉檀寺”:永历十二年(1658年),明昭宗颁“赐寂光寺为‘护国兴明寺’敕”。永历帝虽短暂停留云南,然“对寺院犹加呵护,是可异也”。因有朝廷钦赐寺院,寺内僧人会以此作为殊荣,向世人宣扬皇恩浩荡,转化为与皇帝建立起赏赐与被赏赐的关系,旨在抬高自己的宗教地位和社会影响力。3. 钦赐法藏给僧人。明代统治者因重视发挥法藏在边疆社会的教化作用,多次给云南僧人颁赐法藏。万历皇帝颁给鸡足山的《谕华严寺敕》,明确指出朝廷颁赐法藏给寺院的政治意图。其中写道,“朕惟佛氏之教,具在经典,用以化导善类,觉悟群迷,于护国佑民,不为无助”。可见,颁赐法藏是朝廷实施教化的重要途径,有利国、护民、稳边作用。于是,明廷历次组织力量刊印法藏,颁赐给天下著名寺院,其中便有云南的寺院。洪武五年(1372年),明太祖在南京蒋山召集天下名僧,在宋代《碛砂藏》基础上重新校刻《大藏经》。明太祖敕封云南僧人董贤为国师,赐予《大藏经》,令他建寺供奉。董贤回到大理后特创建大法藏寺用于供奉钦赐的《大藏经》。永乐十年(1412年),明成祖颁赐法藏给大理赵州的大我士寺。《赵州南山大法藏寺碑》载:“请得华严、般若、涅槃、宝积、楞严、护国、密教等经,足一千卷。东驾赏大字疏科二本,华严一百六十二卷,置于后殿观音两边。”从大我士寺受赐法藏的经目与数量来看,皇帝颁赐藏经给云南寺院的数量并不少。万历十四年(1586年),后妃颁赐藏经给鸡足山华严寺,“兹者圣母慈圣宣大明肃皇太后,命工刊印,续入藏经四十一函,并旧刻藏经六百三十七函,通行颁布本寺”。万历十七年(1589年),慈圣皇太后自捐内帑,颁《谕大觉寺懿旨》,由司礼监汉经厂造佛藏尊经二十余部,赐给天下名山寺院,其中“特命遣内宫近侍太监陈相传,与敕赐芦芽山护国永慈寺禅僧福登、本安,赍持藏典。兼以幡首供资,特送云南地方鸡足名山,永为供奉,以延国祚,福庇黔黎”。万历二十九年(1601年),明神宗赐大藏经给鸡足山放光寺,“印造佛大藏经,颁施在京及天下名山寺院供奉……今特差御马监左监丞高登,赍诣前去彼处供安”。天启四年(1624年),明熹宗赐藏经给鸡足山悉檀寺。他认为佛经“传布之未广,爰命所司,印造全藏六百七十八函,施舍在京及天下名山寺院……此经颁布之处,本寺僧众人等,其务必齐心礼诵,敬奉珍藏。不许亵玩,致有毁失,特赐护敕,以垂永久”。

(二)保护寺院财产

因远离京师,云南多数寺院难以与朝廷直接发生联系,故能获得朝廷赐田的寺院并不多见,但个别皇帝将田地、粮食赏赐给部分云南僧人,或颁布敕令蠲免个别寺院的田赋、杂役及保护田产等举措,对整体保护云南佛教寺院的田地起到示范作用。明初,大理僧人无极返回大理后,明太祖特命地方官员张紞专程去看望慰问,最重要的是明太祖要求地方官员依据元代云南各寺的寺田数量予以如数归还。李元阳《标楞寺田记》记载了这一情况。国朝洪武初,大理僧无极谒高皇帝于金陵,敬山茶一株,白马一匹。初至殿前,马嘶花开。帝异之,宠赉甚厚,授无极大理府僧纲司都纲,赐勒赐诗遣归。随命布政使张紞亲至大理问劳无极。凡寺田俱照前代版图给各寺,以资焚修祝厘。明太祖敕令“凡寺田俱照前代版图给各寺”的颁布,是为防止明初云南佛教寺院田地受社会侵蚀,对寺院经济的恢复和发展都起到一定保护作用。洪武以后,有皇帝直接赐田给云南僧人,也有皇帝令地方政府划拨粮食供养僧人。《董氏本音图略序》记载,永乐十年(1412年),大理密僧董贤奉旨进京朝见,因有“神力”,获明成祖赏赐,其中赏赐物中便有田地。董贤“后屡召屡应,至末次,贤请择幽僻安身,钦命任其择地,暨迁居赵睑汤巅,赐以田一百二十双,前后山产不计”。到天顺五年(1461年),董贤之孙慧智得到皇帝赏赐的粮食,明英宗“令其荣归,着大理府每年白米八十斛供养”。僧人获得皇帝的赏赐,不仅是个人殊荣,也意味着僧人所在寺院得到朝廷允可,这不仅成为寺院经济发展的政治资本,而且也为区域内其他寺院从不同渠道获得田地得到合法性支持,进而有利于寺院经济发展。万历十五年(1587年),明神宗谨遵母后懿训,蠲免鸡足山向大理府直隶北胜州缴纳的田赋和杂役。《神宗皇帝奉慈圣太后懿命免条编杂赋敕》中述及:“兹恭承圣母慈圣宣大明肃皇太后懿训,命将云南鸡足山年纳大理府直隶北胜州粮税一千二百八十四石所有条编丁差杂款,悉行豁免。”一般情况下,朝廷只免寺院杂役,田赋要正常收缴,然而明神宗遵其母懿旨直接将鸡足山的田赋、丁差、杂役悉数免除。所以,鸡足山寺院在明后期获得长足发展,与朝廷蠲免税赋、杂役的支持政策有必然关系。也可以说,鸡足山佛教兴盛,得益于朝廷给予的特殊照顾政策,从而为寺院发展避开了繁重的赋役负担,给鸡足山寺院兴盛创造了有利条件。

(三)带动云南地方势力支持佛教

在明代统治者带动下,云南本地藩王、官员、土官土司也加入到支持边地佛教的行列中。从沐英开始,沐氏一族就重视扶持云南佛教,其中主要表现在保护和兴修寺院方面。宣德四年(1429年),沐氏兄弟重修正觉禅寺,“黔宁昭靖王之子太傅黔公偕弟荣禄都督公克,承前志益茂,乃德怀徕绥之余。佛宇神祠漶漫者新之,倾记者易之”。宣德八年(1433年),因海源寺破败,沐晟、沐昂“乃指己资,募工输财,重修昆卢暨佛堂,前后左右廊厅”。沐璘受社会人士邀请,共同重修大德寺,“天顺丁亥,居士何冲渊慨然有志重建,乃请总兵官沐公,廷章公如是请”。成化十四年(1478年),筇竹寺年久失修,“伏承总戎征南将军黔国公钧命重加一新”。沐琮还在昆明金马山腹地建归化寺,“内有礼宾亭”。官员们也会捐赠俸银帮助僧人兴修寺院。例如,李元阳为嘉靖丙戌进士,有很深的佛教情结,年轻时在外做官,辞官回乡后在鸡足山结交僧人,并广修寺院,“创修普光殿、放光寺、传衣寺、龙华寺、宾苍阁、接待寺、大士庵、净云庵、观音庵、传灯寺、千佛阁、雷音寺,皆公捐资置田创建,撰文立碑者,鸡足之盛,惟公为首”。明代镇守云南的一些宦官也乐于佛事、广交僧人、兴修寺院。万历《云南通志》载昆明碧鸡山华亭寺,“国朝景泰四年,太监黎义重修”。《水目寺碑铭》载:“幸遇钦差太监山□,发心重修,绘塑周完。”一些土官土司为体现拥护中央政权的态度,将支持区域佛教作为表达这种态度的一种方式,因为推行佛教教化符合明朝统治者的政治意图。例如,玄化寺为鹤庆府僧纲司驻所衙门,洪武十五年(1382年),高隆降明后便组织兴修玄化寺。高隆之子高仲承袭鹤庆土官后,又扩建龙华寺,“辟四野,均赋税,修梵刹、取藏经,秩秩然有序而可观,整整焉有条而不紊”。到洪武三十一年(1398年),高仲病逝,其子高兴应袭。高兴为巩固自己的统治和维持地方社会秩序,接续修建玄化寺双塔和供奉《金刚般若经》。高兴殁后,其弟高宝以土官身份在鹤庆整修华严寺,修普明寺的大悲堂、造西塔宝盖、改造石室,还创建兴教寺及大规模修葺龙华寺。丽江木氏土司通过兴修寺院、刊印藏经等活动,与寺院僧人往来互动。木氏在统治范围内不仅推崇藏传佛教,也保留汉传佛教,对佛教不同部派持包容态度。其中汉传佛教成为木氏土司与朝廷友好往来的领域之一。万历四十五年(1617年),木增建两所汉传佛教寺院:一所在丽江芝山,即祝延国寺;一所在鸡足山,即祝国悉檀寺。寺院建成后,木增以其母罗氏寿诞为由向万历皇帝请求赐给“寺额”与准许自行刊印藏经。其他地方的一些土官土司也通过兴修寺院来增进与僧人的交往,如临安府龙洞寺,“弘治九年,土官知州禄安建楼于洞口,为一州土人游赏之所”;鹤庆府广福寺,“永乐间,北胜州土官知州高瑛建”;顺宁府万庆寺,“正统十四年知府猛盖建”;还有顺宁府观音寺,“知府猛寅建”。鸡足山传灯寺,即铜瓦殿,在“正德间,僧圆成同北胜州土知州高世懋建,铸铜为瓦”。邓州土官阿子建、阿国祯、阿岑数代土官都是兴修鸡足山迦叶殿的主要力量,“嘉靖壬子,僧圆庆募邓州土知州阿子贤建,后寺倾圯,复募阿国祯重修。万历壬子,阿岑增修。僧洪诏募奣映先曾祖高凤造万佛铜塔,高二丈六足,佛万尊,皆范金精为巧饰”。高奣映的祖上作为姚安一地的土司,也屡建寺院,先有“万历二年,奣映四十九世祖凤公捐金建为觉云寺”,再到“先祖竹轩公重价合买太平庵、地藏庵、斗姆阁,共建为净宁寺。爰所延之僧法派各别,遂于寺内分为涌泉、宝莲二庵”。

由上可见,佛教不仅是意识形态的表现,也是重要的社会力量,明代统治者也善于动员组织包括佛教在内的各方社会力量,效忠服务于国家,使佛教成为社会教化、固疆守边的重要手段,明代统治者对云南边地佛教的经营,必然影响地方社会的政教关系、民族团结、边疆稳定以及佛教的自身发展,其实质就是维持“天下一统”的政治局面。

三、“以教固政”“以教辅政”对边疆治理的影响

陈寅恪强调:“世人或谓宗教与政治不同物,是以二者不可参互合论,然自来史实所昭示,宗教与政治,终不能无所关涉。”一方面,从教义出发,佛教与政治不应该裹挟在一起。佛教原本认为世间与人生一切皆苦,超越世俗、远离政治是佛教推崇的境界,尽力摆脱政治束缚以出世心态面对现实也是佛教徒修行之路;另一方面,着眼于现实,佛教又必需紧紧依附于政治才能获得生存。明代云南边地佛教因与政治关系密切,注定其对当时政治有所影响。

(一)“国家在场”:明王朝对边地佛教的控制与利用

佛教历经千年的中国化进程,因与社会各阶层的道德观念、生活方式和心理认知、文化传统紧密相联,成为中国传统文化的重要组成部分。一些佛教教理教义已融入到忠君护国、教化一方、慈悲护生等世俗的家国情怀观念中。云南边地佛教更因其特殊的区位、独特的人文景观、复杂的社会条件,在参与国家边疆治理中发挥着独特作用。明代统治者对云南边地佛教的社会动员是国家边疆治理内容的重要组成部分。对于云南边地佛教,统治者以崇佛之举来笼络人心标榜圣行,旨在实行国家“大一统”。明代统治者鼓励僧徒拓荒垦殖,参与到移民队伍与边疆开发中来,并成为固疆兴边的重要力量,从适应社会转变为贡献社会,这是云南边地佛教最为显著的特征,也是中国佛教生生不息的原因。明太祖、明成祖制定“多封众建、分势而制”的藏地佛教管理政策。丽江木氏土司为稳固统治,采用“多派扶持”的方式实现藏族聚居区多教派势力均衡的格局。在国家政策主导和土司推动下,云南涉藏地区各教派势力均衡、关系良好,呈现出“多教并存,以教治教”的宗教生态格局。以木氏土司为代表的地方势力利用宗教力量辅助藏族聚居区经略,将明王朝“多封众建、分势而制”的藏传佛教管理思想贯穿到涉藏地区治理实践中,借宗教组织动员作用以巩固其在属地的统治,同时,将国家佛教政策在边地的执行落到实处。同样在云南傣族聚居区,明王朝遵循“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的治理原则,在推行土司制度时,尤为重视土司的宗教影响力,以达到凝聚人心的目的,确保社会安定。“自13世纪开始,元王朝在德宏推行土司制度,至光绪二十五年(1898年),德宏境内共分封10个世袭封建土司。除勐坂土千总(汉族)信奉汉地佛教外,其余土司均信奉上座部佛教。”明王朝敕封的德宏土司,均有佛教信仰背景,说明国家边疆治理实践中佛教的影响已不容忽视,边地佛教的确能够起到应有的治理效能。明王朝针对云南边地佛教“一教多族”实际,推崇“因俗而治”原则,对以汉族、藏族、傣族为主的聚居区实施不同的宗教治理方式即是突出表现。国家对不同佛教部派因人、因地采取不同治理方式和策略,其目的是将佛教的社会动员与地域实际情况相结合,更大限度地让佛教发挥服务边疆开发建设的功能,以宗教为纽带,加强民族团结、维护边疆稳定、实现国家统一。

(二)文化润疆:明代云南边地佛教的文化传播效应

明代统治者对边地佛教的经营管理,也是边地文化与中原腹地文化相互吸收交流发展的过程。万历年间,云南文仕陶珽、陶珙兄弟寓居浙江时,对憨山、如奇等僧人刊刻《径山藏》予以经济资助,后因憨山罹诬入狱,陶氏兄弟同紫柏弟子法本,花六、七年时间完成《径山藏》刊刻,到崇祯年间,道源和尚将这部刊刻好的法藏请回云南。这是明代滇人直接参与法藏刊刻的一个缩影,反映出当时云南文仕阶层受内地佛教文化影响非常普遍,这也是滇人在法藏刊印史中作出的重要贡献。陶氏兄弟寄居省外时,主动加入到佛教文化传播活动中来,不仅出资,还亲自参与,“专门刻印了函件及牌记,附在一部每册的封面上。”这表明陶氏兄弟不仅热衷于佛教文化传播,而且还有较高的佛学修养,所以才能直接参与佛经刊刻、函件、碑记等具体工作。另有楚雄知空和尚建好大方广寺,便派僧人悉庵、宗灯到内地“请经”。这些现象说明内地佛教文化传播到云南,在得到当地民众认可的同时,更激发当地人士对佛教文化深入学习了解的兴趣,外出“刻经”“请经”等行为是云南边地佛教参与边地与内地文化交往交流的一种生动体现。明代云南在“俗最重佛”的汉传佛教传播区,与内地和邻省区的佛教宗派交流以及僧人交往也很密切,利于文化传播发展。陈垣先生在《明季滇黔佛教考》中指出:“中明佛教之衰,既如上述,然自万历后高僧辈出,云栖、紫柏、密云、湛然、各阐宗风,呈佛教复兴之象。流风所被,远及滇黔。”明清时期,内地佛教整体上呈衰微之势,然明末“四大高僧”等的出现,内地佛教又有复兴之势,这种“复兴之象”又影响波及到云南边疆民族地区,激起云南边地佛教尤其是汉地佛教禅宗、净宗的兴盛,明代大理宾川的鸡足山、祥云的水目山即为典型。明季“滇黔僧多蜀籍”,如“丈雪通醉、半月常涵、懒石觉聆、破石悟卓”等云南佛教的一批僧侣多来自四川,说明云南佛教与巴蜀佛教存在人员流动和教理交流。明代云南边地佛教兴盛还有赖于其他省外地区僧人进入,除四川籍僧人之外,中原和西北籍僧人也进入云南,书中记录了“右陕西僧与河南僧之争”即为佐证。又据清代高奣映的《鸡足山》记载:从明代起,鸡足山的僧人与浙江佛教往来的有普通禅师、还源和尚、慧光禅师、儒全禅师、读彻、唐泰、洪如禅师、道涵等十余位。明代万历年间,佛教复兴,浙江成为中国佛教复兴的重镇,许多鸡足山僧人纷纷到江浙一带参学。他们在浙江亲近禅门大老,大机大用,受益终身,并把浙江的禅风引入云南。浙江天目系和天童系的佛教对云南禅宗发展和禅风形成起到决定性作用,这种活动到当代仍未停止。至今,云南与邻省、内地的佛教文化仍交流不断。

(三)教化与治理:云南边地佛教成为拓荒垦殖、固疆兴边的重要力量

云南边地佛教传播的范围位于国家边疆地域,与内地佛教不同之处还在于它结合自身地域优势,召集更多僧众在开宗立派、创建寺宇的同时也参与到边疆稳定和开发之中。国家鼓励迁徙僧人自耕自食是明朝移民运动的一项内容,僧人不辞辛苦开辟荒地创建寺院从而教化一方是佛教有助于边疆开发的具体体现。移民僧人的出现,开荒建寺行为的涌现,无疑是当时开发建设云南的有益补充,以实现明朝固边兴边的国家战略。在朝廷赋权下,移民僧人创建寺院成为其移民边疆的重要使命。洪武二十一年(1388年),掌管天下僧教事务的僧录司左善世弘道接到圣旨,“恁僧录司行文书各处僧司去,但有讨度牒的僧,二十已上的发去乌蛮、曲靖等处,每三十里造一座庵,自耕自食,就化他一境的人”。朝廷组织需要讨度牒的僧人移民到云南拓荒垦殖,既自食其力又能教化一方。对于由国家牢牢掌握度牒权限的明朝来说,采取奖赏度牒方式召募愿意成为僧人的社会各类群体加入移民队伍中来,既拓宽了非云南籍僧人的来源使其更加多元,又使移民人群得以扩容,移民构成更为丰富。此外,僧人因触犯刑律也会被充军到云南。洪武时期,滁阳王庙因僧奴犯法,“充云南大理军”。虽然史料文献中对云南僧人移民的数量未有确切记载,但根据明代云南新建小规模寺院遍布各地的状况,可推断移民队伍中肯定有为数不少的僧人通过各种方式移民来到云南。这些僧人在云南开宗建寺的同时推动了当地社会经济发展及这些地区与内地的联系。云南山多平坝少,即使到明代,山区中还有一些未垦发的地方,僧人以其特有的勤劳刻苦和冒险精神,以一瓢一笠遍行未开发地区,为后续世人认识和开发这些地区提供了条件。“无人到处惟僧到,无人识路惟僧识”便是当时僧人开发云南偏远地区的生动写照。例如,徐霞客在旅滇途中,多次记载僧人在云南拓荒垦殖的事迹,“闻打鹰山有北直僧新开其地,颇异”。也有僧人是徐霞客的向导,“宝藏命其徒径空前导,从东北行,皆未开之径也”。永平宝台山、腾冲打鹰山、固栋尖山、楚雄九台山、寻甸钟灵山等原本是荒僻之地,经宝藏、寂观、知空、恒秀等僧人开辟建寺后成为一方教化之地。僧徒不辞辛劳自耕自食,在交通梗阻、人际罕至之地,开山建寺、寻水辟道、治水驱兽、接待行脚等善行,使得危绝之崖有寺、幽险之处有僧,行必以僧为伴、游必以僧为导,足见“明代开发云南,僧徒之功不可掩没”。从而印证了“故凡政治势力未到之地,宗教势力恒先达之”的论断。

云南边地佛教通过参与边疆开发来调和当地生产力发展与宗教需要的固有矛盾,不再是一味向社会索取,也力所能及地参与边疆建设,从而达到协助封建王朝兴边固疆的效果。寺院不仅满足信仰需要、教化需求,还能聚集僧徒这支生产力量去助推边疆社会的开发与建设,这是应该予以肯定的。

四、结语

明代云南边地佛教的兴盛即“汉传佛教、藏传佛教、南传佛教都随着历代中央王朝的经营开发、屯田垦荒、改土归流、文化传播和境外文化交流,最后完成了佛教在云南开花结果的过程,出现兼融、开放、多元的盛况。”究其社会根源,是明代统治者有效处理好国家与地方的政教关系,始终把明代云南边地纳入到国家治理体系之中,因时、因地、因教、因俗而治,且富有地方民族特色。明代统治者一方面加强对云南边地佛教的整顿治理、规范发展,另一方面又积极利用云南边地佛教“阴翊王度”“笼络人心”、教化民众的社会功能,使其成为强化边疆—内地一体化的重要治理手段,在“国家大一统”、文化润疆、文化交流互鉴、固疆兴边以及推进佛教中国化的历史进程等方面发挥出积极作用。

同时,我们也要看到明代云南边地佛教给社会带来的消极影响,在某些方面也阻碍了社会发展。这也需要引起重视,以防止片面夸大其正面影响作用而忽视其发展所带来的不利因素。例如,广修寺院需要耗费大量社会财富,且佛教信徒寄居寺院必然会减少社会劳动力,影响社会经济发展。而且佛教信仰崇尚追求彼岸世界,回避现实社会问题,也必须认识到佛教还被封建统治者利用成为麻痹民众思想的一种手段。尤其是依附佛教的民间异端教派兴起成为影响社会稳定的隐患和社会动荡的根源之一。明代云南边地佛教也同样存在上述诸类问题。

《青海民族研究》2024年第3期

中国藏学研究中心

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司