摘 要

日本的共同体神话主要保存在成书于8世纪的《古事记》和《日本书纪》中。作为日本最早的官修史书,两书保留的神话内容与古代日本的民族意识和文明认同联系密切,亦对今天的日本思想有着一定影响力。故此,本文谨以“记纪”神话部分的战争叙述为对象,基于史学研究视角,批判性地分析其战争叙述中表现的思想观念和历史映射,从中得出古代日本基于“对内”与“对外”两种时代需要而形成的两大战争观:神国观和帝国观。本文所得结论,对于辩证理解当代日本的国家行为与思想导向应具有一定借鉴意义。

通常观念认为,历史学诞生的标志是文字成为人类历史过程的记录载体。然而,众所周知,人类活动的历史远比文字产生和发展的历史更为久远。正如马克思曾经指出,历史诞生于人类的劳动当中,“整个所谓世界历史,不外是人通过人的劳动而诞生的过程”。柯林武德也曾定义,历史学的研究目的就是要“弄明白人类的活动事迹”,即要通过复原人类的历史来更新人类的自我认知。而要想完整地复原人类自诞生以来的活动事迹,显然不能忽视人类在劳动出现之后、在文字出现之前的历史活动。那么,在漫长的前文字时代,人类会将他们的历史记忆保留在哪里?我们又该如何把握这一时期的历史?

针对这一问题,结合“历史记忆”作为人类意识的本质属性,马克思和恩格斯曾强调,人类的意识“一开始就是社会的产物”,而“语言和意识具有同样长久的历史”。由此推之,人类最早期的“历史记忆”和由此引发的一系列思想情感,显然应留存在与之同时诞生的语言和一系列社会活动当中。因此,作为人类语言交流的重要内容和祭祀、占卜等诸多社会活动的目的体现,“神话”对于古代史研究的意义不言自明。诚然,神话在其产生和传播过程中不可避免地要被不断加工、改造和层累,我们也许终究找不到它们的最初形态,但其被人为加工、改造、层累的过程和结果也是一个文明发展历程的重要见证,是体现着人类社会和思想不断进步的重要材料。由此,我们可总结出“神话”的两重属性:其一,是作为一个文明共同体信仰起源的“文明性特征”;其二,是在其融入史书和嬗变过程中,作为文明发展史之见证材料的“历史性特征”。一言蔽之,“神话”与“历史”并不是完全对立的,而是共生互补、相互映照的关系。因此,在人文社科高度发展的当代,结合多学科研究成果,重申神话的历史学研究价值,与史学研究的“求真”目标也并不冲突。

《古事记》和《日本书纪》(以下称“记纪”)先后成书于公元8世纪,是日本最早的官修史书,也是日本重要的神话典籍。与广义的神话不同,“记纪”当中的“神话”不仅具有文学性质,更是一种以政治服务为目的、以神话构思为表达的历史性叙述,其实质是“政治思想借用神话形式所作的表述”。古人道“国之大事,在祀与戎”。故此,本文谨以“记纪”神话的战争叙述为研究对象,结合史学与文学的分析方法,以期得出古代日本的战争观,并结合“记纪”撰述的历史背景,对这一观念的成因、影响略作探讨。

一、神与神的战争

“记纪”的神话部分是以在日本各地古传的神话传说为基础而改造形成的、以天照大神为核心的共同体神话。其中的战争叙述,以战争主角来划分,可分为神的战争、英雄的战争两部分。从纵向来看,这一主角的演变顺序也反映着“记纪”的历史时间观,即“从神到人”的国史发展过程。这种“人出于神”的历史观念显然不会是历史真实,但却可由此看出“记纪”撰述者试图推动“君权神化”的政治努力。

神与神的战争,通常是各民族神话中较重要的内容。例如,古希腊神话的提坦之战、印度神话中的甘露争夺战等,皆为极惨烈的诸神战争。但在日本的“记纪”中,神与神之间的惨烈战争却很少见。即使双方已摆出了严阵以待的架势,通常也只会以相对和平的方式、以天皇神族(即天神)一方的绝对胜利而结束。这种具有明显偏向性的处理方式,或许便体现了“记纪”撰述者想要由此建造一个堪比古代中华文明的海上“神国”文明的政治目的,而古代日本人的“神国”幻梦亦是由此开始。

为了渲染“神脉流传悠久,神国必然胜利”的观念,且为了完成神化君权的时代目的,“记纪”以时间顺序塑造因果联系,将“神话”元素有意融入到“历史”当中,并将之作为真正的史实来书写。在“记纪”中,按照时间先后,神与神之间的战争主要有三次:其一发生在创世神伊邪那岐与伊邪那美之间;其二,发生在天照大神与其胞弟须佐之男之间;其三,发生在高天原的“天神”与苇原中国的“国神”之间。

(一)创世神之间的战争

日本神话中的创世神、兄妹神伊邪那岐与伊邪那美之间的战争发生在黄泉国。“记纪”的记载分别如下:

于是伊邪那岐命,见畏而逃还之时,其妹伊邪那美命,言令见辱吾,即遣豫母都志许卖,令追……且后者,于其八雷神副千五百之黄泉军,令追……最后其妹伊邪那美命身自追来焉。尔千引石引塞其黄泉比良坂。其石置中,各对立。

然后,伊弉诺尊追伊弉冉尊,入于黄泉,而及之共语。时伊弉冉尊曰:‘吾夫君尊,何来之晩也!吾已飡泉之灶矣。虽然,吾当寢息,请勿视之。’伊弉诺尊不听,阴取汤津爪栉,牵折其雄柱以为秉炬,而见之者,则浓沸虫流……伊弉诺尊已至泉津平坂,故便以千人所引磐石,塞其坂路,与伊弉冉尊相向而立。遂建绝妻之誓。

如上所记,伊邪那美因难产而死,死后去往亡灵所在的黄泉国。伊邪那岐不舍妻子,追到黄泉国后,因违背“不偷看”的誓言而发现妻子满身蛆虫的丑态。伊邪那美大感受辱,率领“黄泉军”对丈夫穷追不舍,逼得伊邪那岐不得不放下隔绝地界与黄泉界通路的巨石才逃得一命,而日本的阴阳两界也从此分开。

从这一战争经过来看,尽管在情节中出现了“军队”元素,且战斗双方的力量悬殊,但战争的结果竟无流血,只以“阴阳分开”和“三贵子降世”为结局。在其他文明的神话中,主神之间的战争大都伴随着神界政权的交替,因而通常是极血腥和残酷的,但“记纪”神话却是以一种相对和平的方式完成了神界政权的交替。对此,有学者认为,这一战争叙述是对史前时代男性开始夺取女性政权的历史映射。换言之,正是通过女神伊邪那美的牺牲,日本才进入了由“三贵子”统治的新神时代,这或许体现了古代日本开始从母权制转到父权制的史实。但笔者以为,相比于反映了上古时期的史实,“记纪”神话应当更直接地体现着其撰述时代的历史。因此,结合“记纪”成书的8世纪的日本时代情况,笔者推测这一情节或许反映了当时逐渐掌权的日本女帝与男性政权之间的权力斗争和日本由带有奴隶制残余的朴素平等社会风气逐渐转向封建制的“男尊女卑”的时代特征。这一矛盾斗争的特点在“记纪”神话的其他情节中也有体现。例如,死后的伊邪那美并未完全退出神话舞台,而是成了黄泉国的统治者;在“三贵子”降生之后,尽管他们的权力和地位实质上是来自父神伊邪纳岐之命,但作为高天原统治者和日本天皇家祖先神的天照大神也是女性神。

(二)“三贵子”之间的战争

天照大神与胞弟须佐之男命的战争发生在高天原。在“三贵子”降世之后,伊邪纳岐将他们分别安排到高天原、夜原和海原。天照大神和月读命都接受了分配,唯有须佐之男坚持要到黄泉国寻母。他向天照大神辞行,天照大神却误以为他要来争抢国土,于是身穿戎装,严阵以待。为了表示自己并无异心,须佐之男与天照大神在军阵前以无性生殖的方式进行“较量”,最终须佐之男因其佩剑生出了女孩而“获胜”。

“记纪”对于这一战争经过的记载如下:

故于是速须佐之男命言,然者请天照大御神将罢,乃参上天时,山川悉动,国土皆震。尔天照大御神闻惊而诏,我那势命之上来由者,必不善心,欲夺我国耳……尔速须佐之男命答白,仆者无邪心……尔天照大御神诏,然者汝心之清明,何以知。于是速须佐之男命答白,各宇气比而生子。

天照大神素知其神暴恶,至闻来诣之状,乃勃然而惊……乃结发为髻、缚裳为袴,便以八坂琼之五百个御统(原注:御统,此云美须磨屡。),缠其髻鬘及腕,又背负千箭之靫(原注:千箭,此云知能梨。)与五百箭之靫,臂著棱威之高鞆(原注:棱威,此云伊都。),振起弓彇,急握剑柄……素戋鸣尊对曰:……“请与姊共誓。夫誓约之中,必当生子。如吾所生是女者,则可以为有浊心。若是男者,则可以为有清心。”

神与神的战争不依靠武力强弱,而是通过生子的性别来判断,这一情节的设置着实让人忍俊不禁。结合须佐之男又被渲染为“国神”始祖的特殊地位,这一情节或可视为“国神”(即苇原中国的土神)对“天神”统治的绝对服从。自此之后,“天”对“地”的绝对统治优势便开始建立起来,而这种“天神血脉必胜”的思想也在此后贯穿于整个“记纪”的战争叙述之中,成为古代日本人构造“神国”文明的开端。

此外,在这场战争叙述中,我们还可发现:“记纪”的神明并非全知全能、毫无缺点,而是存在着人性的优劣特征。并且,虽然“三贵子”是各界统治者,但其犯了错也要受到惩罚。例如,须佐之男在此战获胜之后便借故大闹高天原,在闯下杀害织女、吓坏天照大神等诸多祸事后,便被天界众神合议惩罚下界。笔者认为,这一情节或许也可视为8世纪的日本政治情况的历史映射。天界众神绕开天照大神的主持、自主合议惩罚须佐之男的情节,即体现了当时权力日盛的官僚贵族对于天皇权力的制约。

(三)天神与国神的战争

“记纪”中神与神之间的第三次战争,便是天神对国神的征服战争。

须佐之男命因罪被逐下界后,其孙大国主神成了地界苇原中国的统治者。此后,天照大神派其子天忍穗耳命下界接管苇原中国,但天忍穗耳命认为地界动荡不安,不愿下界。天照大神便召集众神商议平定。她先后派天菩比神、天若日子下凡,但他们在下界后竟都臣服于大国主神。天照又派出建御雷神下凡,建御雷神最终以比武的方式让以大国主神为代表的国神称臣让国。

在《古事记》中,建御雷神在下凡后坦言“苇原中国者,我御子之所知国,言依赐。故,汝心奈何”,其作为入侵一方的张扬态度可见一斑。然而,在面对入侵者的“让国”要求时,大国主神却并未组织有效抵抗,反而态度暧昧地表示要让自己的儿子决定是否让国,“仆者不得白,我子八重言代主神、是可白”。结果,大儿子八重言代主神同意让国,但小儿子建御名方神却不肯,坚持要与建御雷神比武分胜负,“欲为力竟”。建御雷神便展示神力,将其手臂捏碎,令其求饶献国。

与前两次神代战争相比,此次战争终于有了血腥色彩,但其无论从规模上还是方式上仍相对简单。基于天神之于国神的悬殊力量差距,天界在没有大规模交战的情况下便顺利完成对地界的征服,唯一的“反征服者”(建御名方神)则遭到了双臂粉碎、险些被杀的悲惨命运。到了《日本书纪》中,这位反抗者甚至被删去了姓名和事迹。当代表天界的建御雷神要求让国时,大国主神和其子事代主神便立即进献了象征统治权力的“平国长矛”,以示让国称臣了。由此可见,“记纪”中三次神代战争的情节设置,都是为了一个政治目的服务,即渲染“天神血脉必胜”的观念。

二、英雄与英雄的战争

随着天孙降临地界,“记纪”神话的主角也从天神转向了作为天神后裔的天皇身上。虽然此时的神话角色们仍有“命”“尊”等神明专属称号,但因其活动范围只在地界,为与之前的天神区分,笔者谨以古希腊神话诗人希西阿德在《神谱》中对古希腊神话人物的划分方式,将“记纪”神话中的这一阶段定义为“英雄时代”。

“记纪”神话中英雄与英雄的战争,主要包括神武东征、倭建命征夷和神功皇后侵略新罗这三个大情节。到此阶段,“记纪”的战争叙述才开始体现出真实战争的残酷一面,但在记叙方式上却仍有着古代日本文明的独特之处。

(一)神武东征

承上文所述,苇原中国被征服之后,天孙琼琼杵尊下凡,并与地界的山神之女木花开耶姬成婚,生下三子。一子火远里命又与地界的海神之女丰御比卖结婚,生四子。他的一个儿子又与其姨母玉依毗卖结婚,生下了神武天皇。按此记载,神武天皇便是天孙琼琼杵尊的直系曾孙。通过这种溯源方式,“记纪”的撰述者便为日本天皇家披上了一层“天神血脉”的神化外衣,由此开始了“君权神化”的政治努力。

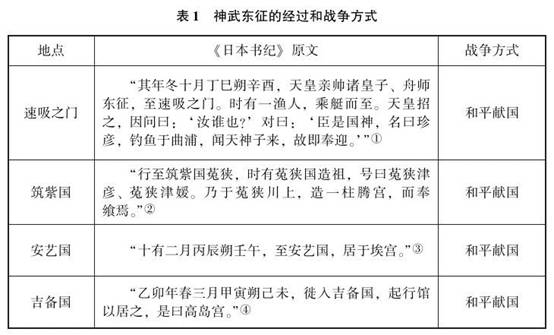

根据“记纪”所载,神武天皇继位后,带兵从祖先下凡的日向高千穗出征,是为神武东征。为论述方便,笔者谨以《日本书纪》为基础,在此将神武东征的经过和结果总结如下(表1):

注:本表为笔者根据《日本书纪》内容自制。

由上表可知,在神武东征期间共发生过12次较大的事件,其中有6次是冲突性战争,主要集中在东征后期。除了冲突战争之外,在神武东征期间也存在着过半数的“和平献国”方式。按照《日本书纪》的说辞,此时的各地统治者们也与神代的须佐之男命、大国主神父子一样,都是出于对所谓的“天神之孙”的强烈敬畏心,才甘愿以建宫、引路、泄密等方式向神武天皇称臣,并因此得到了皇命封赏或至少得以善终。而那些反抗过神武天皇的人或势力则皆被彻底剿灭,即使暂时取得了优势(如长髄彦),也会由于天照大神对天皇的“托梦”等保驾方式,终究无法摆脱被征服的命运。

然而,不同于其他文明的神话或史书撰述,为了充分渲染“天神血脉必胜”的“神国”观念,“记纪”并未着力于描写神武天皇的军事才能或是军队战斗力,反而更侧重描写了神武天皇在东征期间遇到的各种“神迹”,并为此融合了诸多中国的神话故事和儒家统治思想,以彰显这场征服战争的“仁义”与“吉祥”。例如,在我国的传说中,贤君周文王曾收服垂钓的姜太公为臣,“记纪”也写到神武天皇曾收服垂钓的“国神”槁根津彦为臣;我国的周武王曾有“白鱼赤乌”以示伐纣之吉祥,“记纪”便也写到神武天皇有天照大神托梦赠予的“八尺乌”助其取胜。此外,在“记纪”所载的神武天皇诏令中也可发现诸多中国色彩。例如,神武天皇在东征结束之后昭告天下称,“上则答乾灵授国之德,下则弘皇孙养正之心。然后兼六合以开都,掩八弘而为宇,不亦可乎”。此句中的“养正”“六合”“八弘”等词皆照搬于我国的经史子集。由此,学者马兴国一针见血地指出,记纪神话中的神武东征神话,是吸收了中国古帝王神话与周朝传承的复合体。而“记纪”如此撰述的目的,显然是在以作为古代东方文明交流核心的古代中国为标杆。换言之,“记纪”之所以将神话作为历史真实撰述,是由于受到了当时日本逐步过渡到封建制的时代和社会普遍智识特征所限制,其目的既是为了渲染日本“神国”历史悠久,又是为了适应君主专制逐步确立的需要,给天皇统治披上“神圣”与“文明”的外衣。

(二)倭建命的征夷战争

根据“记纪”记载,在景行天皇时期,天皇的幼子倭建命曾奉命征服东夷,并取得成功。虽然他本人最终死于凯旋途中,但其英雄事迹却为“记纪”所称颂,其子孙也因此功劳得以继承皇位。

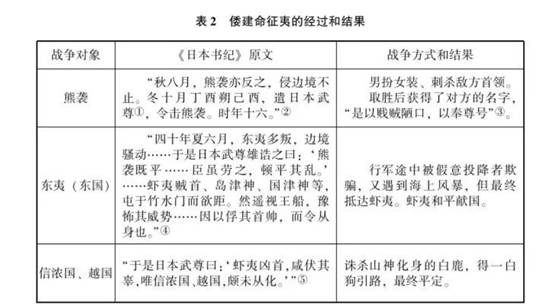

仍以《日本书纪》为基础,有关倭建命的战争叙述主要在《日本书纪·景行天皇纪》的后半段。笔者谨在此总结如下(表2):

注:本表为笔者根据《日本书纪》内容自制。

如上表可见,倭建命征服的对象,主要是熊袭、东夷(虾夷)、信浓国与越国。这些地方都位于当时日本大和政权的边境地区,是所谓的“不朝贡”“未从化”的敌对者。从战争方式来看,这场战争与神武东征一样,都存在“残酷战争”和“和平献国”两种方式,只是在战争的具体方式上,倭建命征夷不再是传统的两阵相对的大规模战争形式,而是出现了刺杀、伪装、诈降等诸多以个人活动为主的新型战法。但无论其手段如何、实力如何,在这场被“记纪”定义为“天神血脉”针对不开化的“东夷”发动的战争中,代表“天皇之意”的倭建命始终以一抵万、战无不胜,并最终顺利完成征服。

值得一提的是,倭建命的征夷经过在《古事记》与《日本书纪》中的叙述多有不同之处。其中最大的不同,便是景行天皇和倭建命对于出征的态度。

在《古事记》中,景行天皇是由于忌惮小儿子倭建命的孔武,才会屡次派他独自出征。而倭建命虽万般不愿,但在身为伊势神宫祭司的姑妈倭比卖命和妻子弟橘比卖命的帮助下竟也多次化险为夷,最终完成任务,直到在最后一战的凯旋中丧命。但在其后成书的《日本书纪》中,倭建命与景行天皇的父子关系则显得光明正派了许多。如上表2所示,在《日本书纪》中,倭建命的每一次出征都是主动请缨,而景行天皇也对儿子的勇敢颇为赞许,直言“形为我子,实则神人”,还在倭建命侵略虾夷时特意叮嘱他要“示之以威,怀之以德,不烦兵甲,自令臣顺”。倭建命也谨遵父命,唯有在这次侵略时只以威势压服虾夷,令其不战而降。由此可见,相比于《古事记》中坦荡展现的天皇与皇子间因权力而生的嫌隙,更具有官修史书性质的《日本书纪》则更多地汲取了我国儒家“对内君臣和睦,对外以德服人”的政治思想。这一特意的修改显然是为了获得以古代中国为核心的东亚文化圈的认可,展示日本不输于中国的“文明”性质,并在征服周边民族的战争记叙中进一步巩固了“天神血脉必胜”的观念。

(三)神功皇后侵略新罗

神功皇后侵略朝鲜的战争发生在仲哀天皇时代。根据“记纪”所载,仲哀天皇时期,边疆的熊袭再度叛乱。天皇想要出兵平叛,但此时有神明借神功皇后之口发出“神谕”,要求天皇改为侵略新罗。仲哀天皇不信,坚持征讨熊袭,兵败后暴毙而亡。此后,神功皇后以女性身份上台摄政,先后平定了反叛的羽白熊鹫和土蜘蛛田油津媛,随后便准备按“神谕”侵略新罗。

在发动侵略战争之前,为保无虞,神功皇后先后进行了两次“神谕”测试。第一次时,她在河中钓鱼,并祈祷“朕西欲求财国,若有成事者,河鱼饮钩”,随后果然有鱼咬钩,而当地从此之后只有女人才能钓到鱼。第二次时,她在海边洗发,并祈祷“躬欲西征,是以今头濮海水。若有验者,发自分为两”。结果,她的头发也真在水中一分为二。有此神兆,神功皇后便放心地率军西征。军队在海上遭遇强风暴时,她也像神武天皇一般遇到了“海中大鱼”主动协助,最后因祸得福,直抵新罗首都。

在尽力渲染神功皇后征服战争的“天佑”迹象之后,“记纪”又对照性地描写了新罗王在兵临城下之际的手足无措。新罗王遥望来自“神国”的“神兵”与“圣主”,最终与神代的须佐之男命、大国主神父子和神武东征时期的许多日本地方的首领一样,选择向神功皇后所代表的天皇政权不战而降,自愿朝贡。而百济、高丽的国王听闻此事,也来到神功皇后的军帐外叩首投降,表示“从今以后,永称西藩,不绝朝贡”。

从战争方式来看,在此战中,战争似乎又再次回到了神代的“和平”方式,而朝鲜三国的臣服理由也与神代的国神、英雄时代的地方族群领袖们一样,是由于他们折服于天皇政权所代表的“天神血脉”,而非迫于军事压力。并且,到了此时,“记纪”已开始将“天神血脉”与“神国”性质逐渐融合。换言之,日本之所以是战无不胜的“神国”,正是由于作为领袖的天皇家是“天神血脉”。通过以神话修饰历史,“记纪”基本塑成了天皇统治的神圣性与合法性,而“天神血脉必胜”的家族性观念也被逐渐转化成了“神国必胜”的国家性观念。

此外,从战争性质来看,以今天的价值观来判断,神功皇后征服朝鲜的战争无疑是非正义性的侵略战争。但为了渲染战争合理性,“记纪”先是通过叙写神谕等征兆的方式加以粉饰,又借新罗王之口,将日本国家和军队神化为“神国”与“神兵”,以此来反复强调其代表“天意”征服“蛮夷”之国的正义性质。但从实质来看,无论“记纪”如何自称师出有名,神功皇后发动的这场战争,都是一场以扩张为目的的非正义战争。尽管神功皇后在历史上的存在与否至今存疑,但结合“记纪”撰述时期的史实,我们亦可由此略窥古代日本对于成为不输于中国的海上文明之国的政治向往和对朝鲜的领土野心。

三、结语

综上所述,笔者谨将“记纪”神话中体现的古代日本战争观归纳如下:

第一,是以“天神血脉必胜”为核心的“神国观”。在“记纪”成书的8世纪的日本,由于受到更先进的中国文明的冲击,日本自上而下地产生了强烈的自卑情绪与危机意识。为了获得以古代中国为核心的东亚文化圈认可,也为了平稳完成向封建制君主专制过渡的时代任务,“记纪”不遗余力地将一系列神话缝合进历史当中,其目的显然不仅是为了对内给天皇的统治披上神圣性与合法性的外衣,更是为了在外交层面上,向中国等彰显日本作为文明国家的性质。同时,用神话重塑的“悠久”而“辉煌”的国史也极大地增强了当时日本的民族自信心。在统一的共同体神话之下,日本的各方势力逐步与天皇政权达成妥协,共同推动日本走向了封建制时代。

然而,日本自比为“神国”的政治幻梦亦是从此时开始。此前已有多位学者指出,“神国思想是日本帝国主义独具的特征”,正是它“助长日本民族主义思想的产生”,也“促进了日本帝国主义思想的发展”。为了进一步渲染“神国”思想,具有史书性质的“记纪”一改历史撰述的求真要求,反而大量着笔于神迹、神谕等神话元素的描写,有意识地将神话与历史相融合。此外,在我国儒家思想等的影响下,“记纪”神话还大量捏造了“不战而屈人之兵”的理想战争,以此凸显其作为“神国”的仁德与文明。一言以蔽之,基于鲜明的政治目的,“记纪”神话通过融合日本古有的多神教和中国儒家等思想,将神话与历史相结合,以诸多人造的“史实”论证了“神国必胜”的战争观。这一观念也成了二战时期日本帝国主义的宣传工具。

“记纪”神话所体现的古代日本战争观之二,便是以“建立海上文明帝国”为目标的“帝国观”。其重要表现,就是在“记纪”神话的战争记叙中大量出现的“征夷”“天下”“六合”等来自中国儒家思想的词汇。而其根本目的,显然是为了获得以古代中国为核心的东亚文化圈认可,以期建立起自己的文明自尊。这一目的亦可从“记纪”撰述时代前后的中日交流活动中得见。

总之,在“记纪”神话中所体现的古代日本战争观,既受到了日本古有的多神宗教、社会风气和撰述时代的日本政治形势的影响,又明显融合了以儒家思想为代表的中国思想与文化,是“记纪”的撰述者有意塑造的结果。而其塑成目的亦有着对内和对外两个方面:在“对内”的层面上,“记纪”以“神国观”渲染了天皇统治的神圣不可侵犯,以“神化”君权的方式推动了君主专制的加强;在“对外”的层面上,“记纪”以“帝国观”强调了日本的文明自尊,以与中国相同的儒家思想为外衣,粉饰了其征服行径与领土野心。同时,结合中日文明交流史,我们亦可发觉上述“神国观”与“帝国观”的影响力旷日持久,至今仍有一定残余。因此,在当代促进中日交流之际,我们也应注意日本古有思想对其今日的影响,在和平友好交流之时,亦不懈审慎之心。

《神话研究集刊》第九集,巴蜀书社2023年12月版

神话研究院

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司