摘 要

香山五岳是流行于江淮地区的五路瘟神,在这一区域内的民众生活中扮演重要信仰功能,且与之相关的文艺叙事也相当丰富。相关仪式文本是江淮地区香火童子仪式整体文艺叙事中承上启下的篇目,承担解释仪式起源的重要功能。香山五岳成神叙事以“地窖误杀”叙事类型为核心,在区域内有显著同质化特征。另一方面,香山五岳叙事还呈现地方叙事的差异性,无论是神灵名称、对应关系及相关神灵叙事的融合,均展现信仰文艺的多样性。

一、何为香山五岳?

香山五岳,又名洪山五岳、五路神、五老爷,是江淮地区民间信仰体系中的五路瘟神。民众常将疾病归于其频繁作祟,故对香山五岳之崇祀曾在民间盛行。清末民国间,“在如皋三义阁内,五岳神也是被当作疫神祭拜的,尤其是传染并发高热患者,更是趋之若鹜。染疾者将此庙看成避难所,献上许多还愿的供品,这种供品通常由五种小麦菜馅饼和一斤肉食组成。”这是法国传教士禄是遒(Henry Doré)当年在如皋游历后的记载。可见在某些疫病横行的特定时期,香山五岳已是当地民众极为依赖的功能性神灵。而在平时,民众每年于旧历九月二十八日亦筹办五路瘟神会,据民国东台栟茶(今属如东县)乡志记载:

又南乡大澪有五神庙,俗传为治虐之神,樊山任内已毁其像,令改为宣讲所,而每届阴历九月二十八日,仍有群集于其地者,卖缸卖盆卖农具卖食物亦麕至,女子且有烧肉香者,赌博尤甚。而一般无知者,趋之若鹜也,此亦一集会也。

由此可见,香山五岳信仰中的神像虽曾受官方销毁,但因民众信仰需求之盛而屡禁不止。当下,医疗水平已有普遍提高,民间罕有自发崇祀香山五岳之风,但其信仰叙事在江淮地区香火童子仪式中仍得以保留。仪式人员通过唱念香山五岳的神灵事迹对之进行驱逐,以期进行个体或集体的祈福活动,这一被称为“祭送五路瘟神”的仪式环节已成为江淮香火童子仪式的重要部分。

由香山五岳之神灵称谓来看,数字“五”是民间信仰中常见的神秘数字,香山五岳也被视为我国南方五瘟神信仰体系下的典型案例而受学者关注。刘枝万曾将台湾地区的瘟神信仰归纳为“三百六十进士死于非命”为骨干的“王爷系统”和旁系“五进士投井服毒”的“五帝系统”。刘氏研究结论中的大部分是基于禄是遒当年对香山五岳信仰叙事的记载,以及禄氏对中国瘟神系统的分类:第一类见于《三教源流搜神大全》,即隋高祖文帝开皇十一年(591)出现于空中,以史文业为首的五人;第二类见于《封神演义》,即武王伐纣时,以吕岳为首之七人,他们行瘟助殷,最终阵亡;第三类即南通如皋的香山五岳神。可见,香山五岳已成为中国瘟神信仰的经典叙事,但尚未见专门研究,本文正是对这一信仰叙事的初步探讨。

香山五岳一名由何而来?笔者结合信仰仪式来看,“五岳”是江淮地区香火童子仪式人员重要的敬奉对象。江苏六合地区香火会的开坛词称:

紫金炉内把香焚,推开洪山两扇门。推开洪山门两扇,洪山五岳左右分。洪山敬的张华主,五岳敬的李老君。

其中,“洪山”是江淮地区香火童子仪式的标志性信仰因素。至今江淮多地仪式人员仍自称隶属“洪山堂”,童子会仪式中的各类文疏落款中即常见“洪山堂”字样。上述开坛词中“五岳”和“洪山”显然是一对并列概念,足见“五岳”在香火童子仪式中具备与“洪山”相当的重要意涵。

提及“五岳”,自汉代起便被纳入朝廷礼制的五岳祭祀文化广为人知,这是民众与官方对山岳崇拜的集中体现。行瘟作祟的香山五岳显然与之不同,但仍可将二者进行比对分析。福建清代碑刻《福州白龙庵五福大帝之来由》曾指明当地“五瘟神”与“五岳”的直接联系,碑上记录了钟士秀等五举人“服有毒井水救民”的事迹,还提到:

其本源系是五岳之神。下凡转生尘世。中岳嵩山。黄元大光含真真君转生为张生。东岳泰山。太灵苍光司命真君转生为钟生。南岳衡山。□华紫光注生真君转生为刘生。西岳华山。素元耀魄大明真君转生为赵生。北岳恒山。一做无极又名医无真君转生为吏生,天帝怜念其不忘根本。即然舍身成仁。敕封五方瘟部主宰之职。劝善惩恶除瘟灭疫。

此说或有助理解“香山五岳”之名,并提供了解读路径。即体现山岳崇拜的“五岳信仰”深刻影响着民间的五岳信仰体系,民众或仪式人员将“五岳”之名附会于“五瘟神”之上,由此,在同一仪式场域下甚至出现同名异实的两类“五岳”神灵。

至于“香山”称谓,笔者认为“香山”与“香火”“洪山”有关。清代《扬州画舫录》中称“傩在平时,谓之香火”,江苏六合、扬州一带的巫师也被称为“香火”或“香火先生”。故“香山”之“香”乃取“香火”之“香”,而“香山”之“山”则取前述“洪山”之“山”。这也便解释了香火童子仪式中“香山五岳神”亦被称“洪山五岳神”。

二、香山五岳民间叙事的同质化

(一)稳定的仪式起源叙事

香山五岳瘟神信仰在江淮地区香火童子仪式中承担着解释仪式起源的重要功能。六合地区的香火神书“唐书”及南通地区的“十三部半巫书”中均有“张天师斩五岳”相关叙事。两地仪式中的文艺内容相似,六合地区“唐书”包括“袁樵摆渡、干旱求雨、袁天罡算卦、魏征斩龙、龙王告状、唐王游地府、三王对藩、陈子春上任、江流认母、唐僧取经、刘全进瓜、隋炀帝下扬州、斩五岳、宣魏征、魏九郎辞学、九郎替父、九郎借马借鞍、秦始皇赶山塞海、魏九郎龙宫借鞭”等篇目,南通地区童子“十三部半巫书”包括“闹荒(半部)、袁樵摆渡、卖卦斩老龙、陈子春、唐僧取经、刘全进瓜、收瘟斩岳、九郎替父请神、借马、借鞍、借鞭、请星迷路、跑阳元、五郎游地府。”对比可知,两地神歌在整体叙事内容上呈现出高度一致性,这也反映出两地仪式紧密的历史渊源。正如南通仪式人员普遍认为,本地流传的童子仪式及展演的文艺内容历史上便由西边扬州一带传入。本文关注的香山五岳叙事,两地分别有《斩五岳》《收瘟斩岳》两部神歌,它们的叙事情节亦基本相同。

进入香山五岳具体叙事内容之前,须先强调它在仪式神歌整体叙事体系中的重要功能。概言之,香山五岳是整体叙事中承上启下的关键一环。它前承唐王游地府时许下三条愿心,下借神歌中的语句予以阐释:

昔日唐王游地府,奈何桥边许愿心。一许西天来取经,二许进瓜入幽冥。三许阳元做胜会,洪门大愿请诸神。西天取经陈家子,地府进瓜姓刘人。三条愿心还两条,欠挂一条未完成。森罗殿上出圣旨,差了香山五岳神。差你不往别处去,去问昏君讨愿心。

阎王查出愿心簿,手指阳间骂昏君。亲口地府许下愿,愿心不了到如今。一国人王不了愿,怎怪黎民不敬神。阳间少债差人要,地府少愿差鬼魂。锣声响来鼓声鸣,放出香山五岳神。放你不到别处去,你到阳间去投生。

可见,香山五岳遵阎王旨意向唐王讨要第三条“请神做会”的愿心。这便引出后续魏九郎替父魏征请神做阳元胜会,助唐王还愿的叙事内容。不难发现,江淮香火童子仪式文艺的整体叙事中,瘟神“香山五岳”是**“唐王”“地府阎王”“魏九郎”等核心人物的关键神灵,也是“唐王游地府”和“魏九郎请神”两大故事系统的中间人物。不仅如此,江淮地区仪式人员还认为,其行业祖师最初正是替唐王驱散了五路瘟神才受唐王赏识,而驱散瘟神的方法即如今消灾祈福的仪式。因此,驱逐至今仍不断作祟的香山五岳成为南通地区童子仪式必不可少的执事。正如南通地区仪式人员所言:“香山五岳就是瘟神,我们童子从(源)头上就是因为他们作灾才有的,现在我们上童子(做会)也是因为他们在作灾。”总之,香山五岳的行瘟作灾始终是江淮各地香火童子仪式进行的逻辑起点,这也使香山五岳的神灵事迹作为仪式起源叙事得以稳定流传。

(二)同质化的成神叙事类型

1、香山五岳民间叙事的同质化

具体到香山五岳叙事的内部情节,不难发现各地文本均展现出同质化的成神叙事类型。这里需要对本文所使用的文本来源简单说明。本文的讨论仅基于现有可见文本,即包括前人已搜集整理的记录本以及笔者在田野调查中采录、搜集的演唱文本或抄本。另外,尽管香山五岳叙事是仪式整体框架中的重要节点,但下文并不关注它之于神歌整体叙事的具体功能,而是通过对其文本形态的逻辑分析,归纳与香山五岳神灵直接相关的成神叙事模式。为行文方便,笔者先以南通地区仪式人员明姓童子的口述内容为例,介绍香山五岳成神叙事的梗概:

从前有五个举人,一起上京赶考,结为异姓兄弟。老大田伯雪,老二董宏文,老三蔡文举,老四赵吾贞,老五黄应度。走路上钱用光了,没生活费了,日子多了就沿街唱曲为生。到京城门口,没法赶考了,唐王请他们进宫唱曲。唐王李世民请张天师饮酒,就把五个人藏了地窖里。左脚一动是哼哼唱,右脚一动响音收。张天师就是张道陵啊,饮酒的时候地下就响起了唱文,唐王说我请你来饮酒你怎把妖怪带进了门。张天师说我没带人进来,他看到地窨里有五个人,剑往下一插,人头就落了下来。这五个冤魂不愿,就问张天师你为什么要斩我们,张天师说你不要找我你去找唐王。唐王又说不是我斩的,是张天师斩的,两人有点推脱。张天师没法子了,说你们五个人去皇宫里闹去,我赐你五件宝,狼牙棒、火葫芦、温凉扇、汤勺儿、脑箍圈,五个人弄得太后、后妃、三宫六院都不好过,五瘟大闹皇宫。这些人的病再看也看不好,这怎么办呢?万岁说,我封你五路神黉门而进,五老爷听错了,逢门进门。民家的房子也都进去了,从此就挨着到民间作灾。

明姓童子用简短的文字讲述了香山五岳被封成神的故事,下文称之为香山五岳成神叙事的A本。B本笔者选取如皋钱姓童子所藏《收瘟斩岳》抄本的相关内容。C本为禄是遒记载的香山五岳神传说文本,D本则为《中国民间故事丛书(江苏南通•如皋卷)》1988年5月采录于当地夏堡乡的五路神故事。下文笔者罗列四类叙事文本的主要情节单元,找寻江淮地区香山五岳成神叙事的共有模式:

(1)五位举人进京赶考。ABCD本均有。

(2)进京途中遇到挫折。A本为“钱用光了”。B本为路遇“拐子手”“骗子精”,路上“得了病”等挫折。C本为“遭遇强人抢劫,沦为求人施舍的乞丐”。D本未见。

(3)演艺卖唱谋生,后被唐王召进宫中演奏。ABCD本均有,唯C本称“唐王命徐茂功寻访五人”,此情节亦见于六合神书《斩五岳》。

(4)唐王请张天师饮酒,试法张天师。ABCD本均有,C本称龙虎山的张天师因拒绝赋税引发皇帝的嫉恨。

(5)五举人地窖奏乐。ABCD本均有,A、B本以唐王跺脚为信号奏乐或停奏,C、D两本以拉动藏匿的“信号线”或“暗线”为标志。

(6)张天师冤斩五举人。ABCD本均有。A本用剑插入地窖,B、C、D本先用“照妖镜”或“驱魔镜”照妖,后偶然发现地窖之中的乐手。

(7)举人冤魂找天师。ABCD本均有。

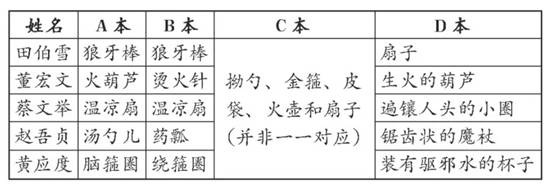

(8)天师赐宝五举人。ABCD本均有,唯B本写唐王赐宝,疑抄写过程中有误。行瘟器物见表一。

表一 四种文本中香山五岳所使法器对比表

(9)五瘟闹皇宫。ABCD本均有,均提及三宫六院遭殃,受害者多为女性。除“三宫六院”外,A本称“太后”“后妃”“三宫六院”;B本称“东宫皇后”“两宫娘娘”;C本称“东宫西宫两位娘娘”;D本称“宫女发狂要成亲”。

(10)唐王敕封五路神。ABCD本均有,A、B本称唐王原封五人“黉门而进”,五人听错“逢门进门”。C本称“京城南郊的三义阁主神,改祀香山五岳神。九月二十八日,朕将亲临此庙,敕封五岳神神号。”D本称“皇上挨弄得没办法,只好许愿,封他们做五路神,专门撒布‘摆子病’。从此人间就有了这种发寒作热的恶病了。”

通过上文对比可知,多类香山五岳民间叙事中均出现了“举人、唐王、天师、地窖、奏乐、冤斩、封神”等核心叙事要素,形成“举人赶考、唐王试法、地窖奏乐、天师冤斩、大闹皇宫、敕封成神”的情节基干。叙事中五人经历多次身份转变,首先他们是进京赶考的举人,又成为沿街卖唱的乐手,随后是冤魂不散的亡灵、皇宫行瘟的五鬼,最后成为人王敕封的神灵。以上由“人”成“神”身份性质转变的直接诱因即“张天师地窖冤屈”。民众普遍认为在非自然、非正常状态下集体的、冤死的冤魂具有恐怖的力量,经由皇帝敕封成神后即可压住其冤气,并成为保佑一方或可通过祭祀控制作灾程度的神灵。李丰楙曾将瘟神传说归纳为“服毒代死型”与“地窖误杀型”两大类型。它们的表层结构虽大相径庭,但深层都表现出非自然终结的冤魂受封成神的叙事结构。如此看来,“服毒代死型”和“地窖误杀型”两大类瘟神传说的分野正由民间叙事中“凡人死亡”的具体原因而定。出现“张天师地窖冤斩”情节的香山五岳叙事显然属“地窖误杀型”传说。另一方面,江淮地区也存在诸如“都天大帝”“瘟元帅”等“服毒代死型”的单一瘟神传说,这类瘟神多呈黑面形象,意为生前曾中剧毒。对于此类单一人物的瘟神信仰叙事,本文不予特别关注。

2、“地窖误杀”叙事类型的传布

聚焦“地窖误杀”叙事类型,我们可追溯其原型至唐代张鷟《朝野佥载》之记载,文中称:

明崇俨有术法。大帝试之,为地窖,遣妓奏乐。引俨至,谓曰:“此地常闻管弦,是何祥也?卿能止之乎?”俨曰:“诺”。遂书二桃符,于其上鼎之,其声寂然。上笑唤妓人问,云见二龙头张口向上,遂怖惧,不敢奏乐也。上大悦。

与上文已述的香山五岳叙事相比,《朝野佥载》已出现“乐师、地窖、试法”等叙事元素,只是唐皇试法之人为明崇俨而非张天师,试法后亦无凡人成神事迹。因而,唐代笔记的记录无疑可视为香山五岳叙事的早期相关文本。更重要的是,原以瘟神传说归纳而得的“地窖误杀”叙事类型,也并非瘟神叙事的专属,而成为多地民间神灵成神叙事的典型模式。这在南方民间信仰仪式文艺中相当常见,如浙江海盐神歌中土皇的由来:

金殿奏万岁,汉人不封赠,有个张天师,要他有何能?拿妖捉怪虚荒事,一年钱俸算不轻。顺治传旨龙虎岭,速召天师来京城。妖僧使谋计,差出五个人,埋伏金殿下,吹唱不可停。声称殿下有妖怪,天师取出法水喷。殿下急刻无声音,大雨淋得难开声。妖僧抽身转,地下看分明,五人将言告,大雨是倾盆。蓑笠衣帽来穿戴,再有大雨唱休停。再请天师到廷殿,法水喷下唱未停。天师心明白,作恶是妖僧,抽出斩妖剑,八卦画埃尘。殿下顿时无声息,五人身首两离分……只恨妖僧丧五人,金殿啼哭受皇恩。万岁知冤屈,提笔就封神,敕封为土皇,土府为神君,掌管五方为五土,加封五土五夫人。奉旨立庙装金身,保佑民间风水兴。

神歌《土皇》文本与香山五岳叙事相近,仍强调五方五位对应关系。但并非同类传说均以“五”为神灵数量,如江苏常熟民间传说《张天师杀七神》中张天师冤斩七位小孩,最终七人被皇帝敕封为神。再如江西万载县西谭乡的傩神传说更出现二十四名乐手:

明初朱洪武皇帝(一说唐王李世民,另一说宋朝皇帝)为试龙虎山张天师的法术,命令二十四名乐手藏于宫殿地底下奏乐,佯说妖精作怪,并请张天师来收妖。张天师端一碗冷水,念动咒语,用筷在碗面上一抹,宫殿地底下二十四名鼓舞手人头落地。乐手的冤魂在宫内闹腾不休,皇帝无奈,只好封他们为傩神,为首的“敕封欧阳金甲大将军”,故沙桥傩神面具共有二十四个,称二十四炁。这些乐手受封后立即飞出宫廷,飞行时身和头分离,身子落在湖南,头落在江西,故万载供奉的傩神仅有头面而没有身子。“沙桥傩祠”供奉的傩神菩萨共有八尊,这八尊均称欧阳金甲将军。

“地窖误杀”叙事类型见于多类神灵成神传说,至于它最初出现于哪类神灵叙事,我们显然无法做出明确判断。但需注意的是,江淮地区香山五岳瘟神传说无疑是其传播中形成的典型性叙事,这里借闽台地区相关神灵叙事加以比对说明。刘枝万认为:“分布于台湾之瘟神传说,明显地以Doré所举第三群瘟神为其母题,但其时代或情节,稍有变容,且人数多增加为三十六或三百六十名。”即意为香山五岳叙事可视为台湾地区瘟神传说的“母题”文本。先看台湾地区高雄两处宫庙内与“王爷”相关的成神叙事:

李府千岁是代天巡狩五府千岁之一,俗称王爷公,相传唐明皇为考验张天师的法术令新科及第的三百六十进士,匿藏于殿中的地下室吹打笙鼓,然后问张天师有何法术使此妖音息绝。张天师念念有词,拔剑挥空,音响突绝,帝感怪异,令人往探,始知众进士已气绝身亡。(三山国王庙)

神生于隋唐之际,唐明皇时代,文科考试及第之三百六进士,其中孝公诿大亮,经阳人募资/之武李府千岁与池公梦彪池府千岁,吴公孝宽吴府千岁,范公承业范府千岁,孝桃园故事,结为生死之交,以忠孝相切磋,虽异姓胜同胞焉,唐高祖入阁,自归投效……奸臣思计加害三百六进士,奏请明皇试剑,这三百六进士尽皆绝命于地下室,明皇悔其无辜,悉追爵封王,嗣后五王灵魂显赫,云游到处除暴安良,其功荐著感动天庭,玉帝大喜封五王为代天巡狩。(高雄县林园乡震灵宫)

显然,两则材料均为“地窖误杀型”成神叙事,与香山五岳叙事不同,这里进士人数增加至三百六十。但特殊的是,即使冤死三百六十人,最终仍形成稳定的“五府”“五王”崇祀模式。再看台湾地区的一则由三十六人转变为五瘟神的清代文献,称“相传唐时三十六进士为张天师用法冤死,上帝敕令五人巡游天下,三年一更,即五瘟神;饮馔器具悉为五分”。可见,“王爷”与“五瘟神”信仰存在紧密关联。也可以说,同为“地窖误杀”叙事类型的江淮香山五岳瘟神叙事与闽台王爷信仰叙事存在信仰与文艺上的双重同源关系。

同时,两者差异也颇为明显。闽台地区被封成神后的“王爷”大多是保境安民之神,有代天巡狩之功能,即已从冤死的厉鬼转变为疫鬼管理者。借用刘枝万所提“瘟神信仰的六个阶段”而论,“王爷”已逐步发展到第六阶段“万能之神”。而江淮地区香山五岳被封为五路瘟神后,仍以第一阶段的疫鬼本身面貌出现,即散瘟殃民的灾星,是需要被驱逐的对象。由此可见,“地窖误杀型”瘟神叙事中神灵神格即便发展到“万能之神”,其文艺内容仍未脱离香山五岳叙事展示出的“母题”。难怪刘枝万更进一步认为,“以五进士、乞食、乐师、唐太宗、张天师、地窖等”为素材的香山五岳叙事“无疑是台湾瘟神传说之源流,即表示南方系统者,亦可谓之华南系瘟神传说之正统”。笔者以为,刘氏所谓“源流”并非指信仰文艺传播中历时性的承继序列,即非“叙事的源流”。而通过对上文多组文本的形态分析,可以清晰看到江淮地区内部拥有同质化叙事特征的香山五岳神灵事迹与闽台“王爷”信仰文艺等成神叙事,具有共时性的同源关系。因香山五岳叙事的完整性与典型性,我们甚至可视之为“地窖误杀”成神叙事类型整体的标准化“源流性叙事”。

三、香山五岳民间叙事的差异性

香山五岳瘟神信仰的民间叙事在江淮地区内部展现出高度同质化。同时,人物名称、对应关系等方面却呈显而易见的差异。它们虽未影响成神叙事的整体结构,却充分体现与信仰仪式紧密关联的民间叙事在传播过程中可能发生的差异方向,也提示我们在考察具有同质文化特征的区域时不能忽视更小地域范围内的差异。

(一)香山五岳的名称差异

在作为统一神灵称谓的“香山五岳”之外,五位神灵在各地叙事中还有具体的人物姓名。上文已提及,江苏南通地区叙事中香山五岳分别为田伯雪、董宏文、蔡文举、赵吾贞、黄应度,此姓名组合模式几乎普遍流传于南通及周边县市。差异显著的是,江苏南京六合地区神歌《斩五岳》中香山五岳五人称谓却与《封神演义》中瘟㾮昊天大帝吕岳及其部下四位行瘟使者姓名相似,五人姓名分别为:

大郎姓周名周生,李奇本是二官人,三郎姓杨杨文会,四郎姓朱朱天林,五郎姓吕名吕泰,总是中华国里人。

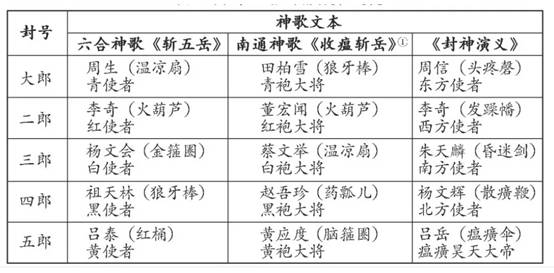

笔者将上述两组香山五岳姓名、封号及所用行瘟器具列举如下(见表二)。

表二 香山五岳姓名及特征对比

可以看到,《斩五岳》选取了小说《封神演义》中的五位瘟部神灵,但在杨文会和祖天林二人的方位、颜色对应上出现错位。另外,《斩五岳》中香山五岳所使法器与南通神歌相近,而完全未采纳小说之词。

六合地方学者黄文虎还曾记载下另一种说法:“赵小楼说的五位瘟神是:张伯元、刘元达、赵公明、钟士贵和史文业。”赵小楼为六合当地文化水平较高的仪式人员,他所提及的香山五岳五人姓名又与《三教源流搜神大全》中的五瘟神相符。《三教源流搜神大全》记有传说,称隋文帝开皇年间空中曾出现五位瘟神,当时太史张居仁有如下解释:

此是五方力士,在天上为五鬼,在地为五瘟,名曰五瘟:春瘟张元伯,夏瘟刘远达,秋瘟赵公明,冬瘟钟士贵,总管中瘟史文业。如现之者,主国民有瘟疫之疾,此为天行时病也。

“在天为五鬼”蕴含了中国古代五瘟信仰叙事的另一重要元素,即五瘟神原为天上之物。这一元素在香山五岳叙事中亦有体现,法国传教士禄是遒记载的文本便提及“这五疫疠之神原是天上星宿,被玉皇大帝敕命下凡,投胎人间。”而前文所述仪式神歌叙事中香山五岳则由地府阎王派遣向唐王讨取愿心,它们显然隶属地府阎王手下。另外,仪式神歌还频繁称香山五岳为地府五鬼星,如六合文本《斩五岳》中即有:

老臣晚上观星斗,地府走了五鬼星。走无影来坐无形,可知他们什么人?

神歌整体叙事体系中,地府阎王是唐王游地府叙事的关键人物,冥界中唐王在阎王面前许下三条愿心才得以还阳,回到阳间之后忘却愿心,阎王遂派香山五岳赴阳间讨债。为满足神歌叙事中“阎王”人物的逻辑设定,本为天上五鬼星的香山五岳在仪式功能约束下自然转变为地府五鬼星。

最后,需要思考的是同属江淮地区的南通、六合两地,香山五岳神灵名称出现巨大差异的主要原因。先就南通地区仪式而论,笔者于田野调查中发现当地童子会仪式往往敬奉两类五路瘟神。一组为香山五岳神像,另一组是瘟旻天帝行瘟使者神榜,具体为东周信、西李骑、中吕岳、南朱天麟、北杨文辉。与第二组神榜平行悬挂的是五方主痘正神,北余先、南余光、中余德、西余兆、南余达。此瘟、痘二神均出于小说《封神演义》,六合地区仪式中代表香山五岳的吕岳等五位行瘟使者,在南通地区仪式中则与香山五岳毫无关联。从神格上看,它们与香山五岳均有行瘟散毒,但后者是贯穿童子会仪式流程的重要功能性神灵,行瘟使者吕岳等五人与痘神余家五子一样仅充当壮大神灵队伍的功能。换句话说,吕岳五人与余家五子在仪式中甚至并非必不可少,现实规模较小的仪式活动中便不见它们的神榜。与之相反,南通童子会仪式中香山五岳神像悬挂在主坛两侧,且较其他神像更为精致。五位人物的剪纸神像被仪式人员敬称为“五路神衣”,五人脸谱相同,色彩不一,分别以青赤黄白黑五色为主调。早年所供“五路神衣”中,五人手中各托一样法器,分别为狼牙棒、温凉扇、火葫芦、脑箍圈、药勺儿。今日仪式中所供“五路神衣”,多已不能辨别手中所持法器,但每次仪式后仪式人员仍会将精致的“五路神衣”收纳回家,而不像其他神像、神码一样在仪式结束后全部焚烧。

上述仪式现状表明,民间信仰仪式长期处于动态发展过程,仪式中的神灵叙事及相关文艺内容同样呈现动态不确定性。香山五岳作为仪式中的瘟神信仰,即使承担解释仪式源流的重要功能,也受他类瘟神叙事的影响,广为流传的《封神演义》《三教源流搜神大全》等通俗文学作品中的叙事因素便直接改变了香山五岳的具体神灵名称。且当多重瘟神叙事在同一仪式场域下时,仪式人员及民众自然会对它们保持信仰功能强弱程度的基本判断,从而使各类神灵得以和谐共处、各司其职。

(二)五方五色对应关系的错位

五方五色是民间信仰文艺中的常见叙事模式,学者对此已多有讨论。针对香山五岳叙事,南通地方学者曹琳曾认为五瘟神姓名的谐音分别是田伯雪、青文举、董红文、皂乌贞、黄硬土,内蕴着东方白色、西方青色、南方赤色、北方黑色、中央黄色这五方五色的基调。民间五方五色的对应关系依照《周礼》“天官”中五色与五方的对应关系,即东方苍帝,南方赤帝,中央黄帝、西方白帝、北方黑帝。曹琳对五方五色的对应解释显然出现偏差,之后的研究中他及时发现并予以修改,认为“五路神分别为老大东方蔡文举,老二西方田扑雪,老三南方董宏文,老四北方赵吾贞,老五中央黄应杜。五位神名的谐音分别是:青文举、田白雪、董红文、皂乌贞、黄硬土。内蕴着东方青色、西方白色、南方赤色、北方黑色、中央黄色——五方五位的华夏古远哲学思想。”此说修正了五方五色的对应关系,却将蔡文举奉为大郎,田扑雪列为老二,这又与仪式文本《收瘟斩岳》及童子中流传的传说相违背,《收瘟斩岳》中有五人明确的结拜顺序:

我们今日来结拜,就是同胞一母生。如有三心并二意,天差五雷轰顶门。大哥年尊田柏雪,二哥年次董宏闻,三哥本是蔡文举,四哥就是赵吾珍,黄应度他年纪小,开口四位长称。

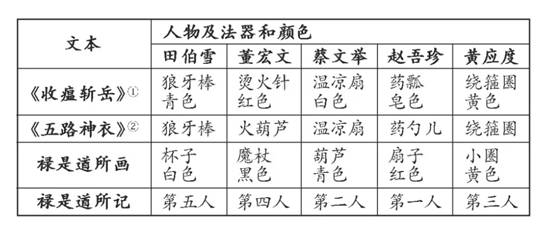

笔者认为,曹氏提出的五路神姓名谐音之论确有道理。仪式人员为记忆方便曾取下带有颜色谐音的姓名,但在后期传布中,五方与五色谐音的对应关系出现混乱。仪式中这五人的姓名被频繁使用、形成定式,仪式人员已无须通过颜色谐音来记忆香山五岳的具体称谓。再次回到法国传教士禄是遒对香山五岳神传说的记载,传说文本附绘了如皋三义阁中的一幅香山五岳神像。神像上方标注着神灵姓名,五人身着五色朝服、手持五件法器,与童子会仪式中所挂“五路神衣”五人面部的凝重神情相比,三义阁中香山五岳面容更为慈祥。值得关注的是,此图中五色朝服、五件法器与五人的对应关系颇为有趣,是探究“香山五岳神”所遵循五方五色对应关系的珍贵资料。笔者将列举各类叙事文本中“田伯雪”等五人所使法器、所按方位的具体信息(见表三)。

表三 四组人物、颜色、法器信息比对表

禄是遒所记传说文本中明确指出,五人中第一人手持扇子,第二人拿着葫芦,第三人带着小圈,第四人手持魔杖,第五人拿着装有驱邪水的杯子。但禄是遒并未说明五人排列顺序的依据,只在所记内容中提到“田伯雪,转世在南昌府;董宏文,转世在建昌府;蔡文举,转世在雁门关;赵武真,转世在扬州;黄应度,转世在南京附件的水西门。”若以他所列这五人的顺序为第一至第五人,则田伯雪应配扇子,董宏文拿葫芦,蔡文举带小圈,赵武真持魔杖,黄应度握杯子。以此为标准再看禄是遒书中的香山五岳神像,五人所持法器完全与笔者前述不同,可见禄是遒并非以文本中“田、董、蔡、赵、黄”五人的顺序排列所持法器,抑或他的画像记录有误。

当然,如假设禄是遒所绘香山五岳神画像真实地记录下当年如皋三义阁中的神像,那它们对应的五方五色关系应是相当稳定的神灵特征。按神名与颜色谐音的联系来看,黄应度在各说法中均为中央黄袍大帝,代表黄色,可见中央黄色对应之神名黄应度一直处于相对稳定的状态。反观东西、南北两组方位,东方青色最初对应的蔡文举、西方白色对应的田伯雪逐渐混乱,二者对应关系互换,最终形成如今童子会仪式中稳定的东方田伯雪、西方蔡文举,而南方董宏文、北方赵吾珍的姓名与颜色的对应关系依然存在。另一南北两方位的对应关系似也易发生混乱,禄是遒所录香山五岳神画像中,南方对应的红色穿在了赵武真身上,而董宏文穿着北方对应的黑色,这显然是南北两方位对应关系互换后的变异情况。这一组中,东方青色蔡文举、西方白色田伯雪的对应关系保持不变。

目前,笔者并未看到姓名五色谐音与五方关系完全对应的情况,但通过不同叙事中的碎片信息,更觉姓名谐音之说的合理成分。无论真实情况是否如此,五方五色叙事模式不仅是江淮地区香山五岳叙事的重要表征,也是仪式中常见的神灵构成模式,如南通童子会仪式中还有“五方贤良”。另一方面,以人物姓名为表象的五方五色对应关系在民间叙事中并不稳定。除中央对应的黄色独立存在,且因中央位置最为重要,故总在五方的叙事中位列末尾,致使中央黄色对应的神名黄应度至今稳定不变。而东西、南北方位与颜色的对应关系需刻意记忆,仪式人员在成对记忆时更容易出现内部错位,形成多种组合模式,这也成为五方五色神灵叙事的重要特征。当然,这也从侧面体现了信仰仪式文艺的强大包容度,当神灵姓名组合不影响具体仪式信仰功能时,错位与混乱完全可视为叙事内容变化的普遍现象。

(三)温元帅与香山五岳的叙事融合

南通地区南路童子会(即主城区一带的童子仪式)“祭谢五路瘟神”执事唱词又展现出一类别样的香山五岳叙事,见《五路圣》唱词:

家住北京城一座,五花台上出神灵。父亲名叫瘟元帅,母亲一品老夫人。生下兄弟五个人,总有名字簿上称。大郎骑的朝中马,二郎骑马海中心,三郎骑的朝天凤,四郎黑虎奔山林。只有五郎年纪小,人皇封我做将军。头戴黄纱帽一顶,身穿黄袍海笑金。腰间系条黄丝带,粉底靴子脚下蹬。身骑一匹黄膘马,威风扬扬神龟惊。来神非是小神将,五方五路赴朝人。

文本中提及另一位神灵——瘟元帅,又称温元帅,是典型的地方性单一瘟神。温元帅的既有研究颇丰,怹既在道学正统《道藏》的记载中表现出道教道坛护法神众元帅之一的形象,又在民间被认为是服瘟药救民众的行瘟使者。民间典型神灵叙事见下则传说:

盛于桐乡乌镇,当地“修真观”祀瘟元帅,五月十五迎会。……瘟元帅塑像为青脸,甚狰狞。民间传说瘟元帅原为白面书生,一天深夜,发觉两个瘟鬼向一公用水井施放瘟虫。书生着急,又恐口说无凭,就脱下鞋子,跳入井中。天明,人们发觉,从井中捞起尸体,因为他喝过有毒的井水,以致浑身发青,众人恍然大悟,感动之余,为书生塑像,这就是瘟元帅的由来,五月十五则是其忌日。

《五路圣》唱词称五路瘟神皆为温元帅之子,温元帅已从单一瘟神转变为五路瘟神叙事模式。值得注意的是,《五路圣》中五路瘟神并未被称为香山五岳,笔者在田野调查中记录的相关唱词《祭谢五路》则有更直接解释:

香烟腾腾推天门,推开洪山两扇门。洪山奉请洪山岳,五岳奉请五岳神。洪山岳啊五岳神,表起了老爷初出生,家住了温州温府县,温家庄上是家门。父亲名叫温伯董,母亲申氏配为婚。生下兄弟人五个,结拜二十五个人,十个上界来投表,十个下界破幽冥,还有五个无处去,中华国里作灾星。

不表五瘟初出世,再表渔樵卖卦人。□□渔樵来卖卦,魏征梦斩老龙身。龙王地府里告下状,唐王的真魂入幽冥。唐王来到地府里,许下了三条大愿心。三条愿心还两条,欠下了一条到如今。地府里查出差哪个,查到唐王欠愿心。五瘟领了阎王令,吹吹打打动了身。

这里香山五岳与温元帅发生直接关联,唱词开头点名香山五岳家乡为温州温府县,其家门姓温。之后讲述五人由阎王派出向唐皇讨愿心,最终被唐王敕封成神。可以看出,温元帅相关的信仰文艺在南通地区已完全融入香山五岳的叙事体系中。由温元帅到香山五岳的转变,体现出仪式对文艺强大的形塑力量,当南方盛行的温元帅信仰被进入江淮香火童子仪式后,便与仪式原有的同类神灵叙事融合,衍生“五个儿子”等新出情节,并遵循仪式源流叙事的框架。仪式与文艺在互动中共同形成新的民间信仰传统。

同时,我们还能看到,面对信仰文艺的多样面貌,仪式人员尚未形成统一的解释路径。笔者曾询问过南通地区的两位仪式人员,香山五岳究竟是指田柏雪等五人,还是温州府的五人?北路钱姓童子称:“这里面我也搞不清,北路仪式上唱的就是‘大斩岳’,也就是张天师斩田柏雪等五人。那么南路呢有时候不一样,他们唱的是‘小斩岳’,就是温州府的。”南路通州秦姓童子称:“我们就是这么学的,父亲名叫温伯董,母亲申氏配为婚。你说的这个香山五岳就是田柏雪他们五个人,也不错的,这个是巫书里写的。”笔者就此继续追问:“田伯雪他们五人姓氏不同,若按照父亲名叫温伯董一说,香山五岳不应该都姓温吗?”秦姓童子回道:“他们是结拜的,不是结拜了二十五个人吗?这五路瘟神不是说都是姓温,温家五个儿子每个人结拜了另外四个人。”笔者:“所以说田柏雪等五个人是温家五个儿子的结拜兄弟。”秦姓童子道:“差不多是这个意思,说句老实话,我就是学了这么唱的,里面很复杂,我也是搞不清的。”仪式人员的迷惑正体现了仪式吸纳多源信仰传说后带来的诸多复杂性。

结 语

同质化与差异性是香山五岳叙事作为信仰文艺在形成、传布过程中展现出的重要特征,对二者的讨论既揭示了香山五岳稳定的叙事传统,也展现出信仰文艺的多样面貌。此外,香山五岳成神叙事中稳定出现的“地窖误杀”叙事类型,还具备与更大地域、文化范围内神灵信仰文艺对话的空间。

通过江淮地区各地香山五岳仪式唱本及现场活态文艺内容的展演,本文还可以在仪式与文艺关系层面得出以下结论:

首先,仪式对于信仰文艺有强大的约束力。尤其是当这类信仰文艺在仪式中承担解释仪式源流的功能时,文艺的主体叙事会相对稳定地存续于仪式中。正如在医疗水平有限的年代,民众对香山五岳的崇祀是当时民众心理、社会文化的直接展现。即使随着医疗水平提高,香山五岳瘟神信仰的民间叙事仍受仪式约束而完整存续于江淮地区的活态仪式中。其次,信仰文艺一定程度上的自由发展又影响着仪式的展演。无论是神灵姓名、特征的对应关系乃至神灵叙事的基本面貌,都在仪式允可的范围内不断发生变化,也使仪式本身不断呈现地方性差异。可见,民间信仰仪式与文艺的互动频繁,且当下仍处在互动发生的高峰阶段。例如笔者发现,今日南通地区最常见的集体性消灾祈福胜会中香山五岳因瘟神身份已成为不吉利的象征,无论是民众还是仪式人员均不愿提及。但碍于香山五岳的重要仪式源流功能,仪式人员仍将之视为仪式中不可抛弃的文艺传统进行祭送唱念,但当对缺乏信仰功能知识储备的民众进行讲述时,香山五岳甚至被赋予新的解释,成为助力民众生活的五路(财)神。

本文仅以江淮地区香山五岳瘟神信仰的民间叙事为例,指出当考察具有民众信仰背景、长期流传于仪式中的地域性文艺形式时,可从同质化与差异性角度入手,这样有助于把握某一神灵叙事的传统脉络与传播变迁,但更应结合仪式语境把握此类民间文艺形式的诸类特征。

《民间文化论坛》2024年第5期

民间文艺论坛

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司