高淳道教神像画在1988年被偶然发现并得到修复保护,包括神像画轴(以下简称神轴)、斗牌(又称神牌)及其他装饰性画作,总数超过320幅,由南京市高淳区博物馆收藏,合计后续该馆征集的其他神轴、坛图等,现共有348幅。[1]

其中,神轴真武大帝(Gs18)细查原件,可见到正面右下角栏内残存有供养人题记“□□一年八月吉/保□信□邵文/仝”等字;又修复时揭取保存的某两幅斗牌背面(正面失考)除坛场布置序号(子第二十/右、上)外,也见有供养人题记“崇教乡渭塘村居住/保安信士袁福双/祖母杨氏/母邢氏、弟福全、福财、福进、福宝/妻甘氏、弟媳吴氏、陈氏、男顺元/女干媄、侄女紫媄、三媄/祈保合家子孙兴旺、诸事大吉/咸丰八年十月 日喜助”(图1),以及“崇教乡正仪保信士朱世柏、□徐氏/孙□(鑫)、孙女(林)(显)/(陈)氏 □ 喜□(捐)助/神牌乙块,祈保阖家平顺、老幼咸亨如意/光绪二十年 九月吉日具”[2](图2),可知最初发现的这批神像画可能是清代晚期绘制或补配。

至于其归属,根据这两幅斗牌背面所见款识“余庆堂”、“知□(殿)”、“东□(庙)”,以及濮阳康京对当时尚健在的两位老道长的采访,可知最初发现的这批神像画原为高淳县城隍庙及东平庙所有,原分大小箱保存,经历次劫难,大多数已损失不存。[3]

现存神轴仅20幅,包括三清、真武、文昌、关帝、天师、三茅、救苦天尊、南极仙翁、鄷都大帝、雷部神将以及文殊、普贤、慈航、地藏等,缺佚较多,似乎也难言体系,而就绘画本身来说,根据纹样和工艺也可知非属同一堂,并且系不同时期绘制或补配。斗牌超过300幅,除去重复,体系相对完整(尤以十王、二十八宿、《封神演义》题材以及定名为“天罡”、“地煞”的可能为《水浒传》题材的斗牌较具规模与完整性),数量既较现存神轴多出十数倍,绘制层次也就更显复杂。不过,神轴、斗牌在粉本、纹样和工艺上多有关联,大体仍属同一地区性传承的绘工所制作,应无问题。

一、高淳城隍庙的道士、香会与地方社会

高淳在明弘治四年(1491)从溧水分出,与溧水有基本相同的信仰传统和社会环境,建有众多的道观、神庙和寺院、庵堂,各种庙会持续至今。清代《高淳县志》(以下简称《县志》)记载,南宋时溧水有一位高道邢汝嘉,敕赐御前高士、真应先生,嗣茅山三十三代宗师。明嘉靖三十年(1551),有一道士自称高淳邢氏,骑虎食蛇,放荡不羁,传说即邢汝嘉。[4]这个故事反映的应是邢氏在高淳地方社会特别是信仰活动中提高自身影响力的努力。我们在《县志》及《高淳城隍庙志》中有关兴修、劝募、捐献庙产、组织神会及讲述城隍灵应故事的姓氏中也确实能够看到邢氏的活跃身影。

高淳与溧水共同尊奉唐代溧水县令白季康为城隍。现存斗牌中有四幅不同时期绘制的城隍(Gs97、Gs98、Gs294、Gs295),应当包括江宁府城隍和高淳县城隍。据《县志》及《高淳城隍庙志》记载,[5]高淳城隍庙自明嘉靖五年(1526)徙建西门内正仪街,位置就没有再变动,最初为正殿三间、后堂三间、前堂三间、东西廊屋各七间、仪门三间、外门三间。明万历六年(1578)《助修城隍庙碑记》,立碑者有道士高常静,是现存资料所见最早的城隍庙道士。明崇祯三年(1630),本庙道士张本龙募修五圣祠,建多福祠于庙内之右。鼎革后,清顺治十三年(1656),张本龙又募资建祖师殿于庙内(此殿供奉的可能是真武祖师,现存神轴、斗牌均有真武图像),《县志》、《高淳城隍庙志》记其事并称其为“道会”,他在清康熙三年(1664)所立《庙田碑记》中结衔也作“本庙道会司”,可能在前朝时就已担任高淳县道会司道会。清康熙四十九年(1710),负责重修大殿的有道会周元礼、道士张大鸿。继周元礼之后住持城隍庙的则是张鹿龄,见清康熙五十二年(1713)《长明灯碑记》,可能仍任道会司道会。清康熙六十一年(1722),住持刘(世)振、道士陈天玉募化重修,见《重修庙碑记》。清光绪十四年(1888)捐资重修《高淳城隍庙志》的名单中见有“道会司唐业淦”,可能是高淳县最后一任道会司道会。[6]

高淳城隍庙道士按东、西分为两房。《高淳城隍庙志》卷末《庙田考》记录了“东、西两房公田”、“东房田”、“西房田”等三种庙田。据清乾隆十九年(1754)《崇五十排碑记》,近百年前张本龙立碑所说的十亩八分庙田原本是十排民众捐给西房道士收租的,《庙田考》“西房田”下也确实记录了崇五十排捐赠的这十亩八分田,那么,张本龙可能即出自西房。清乾隆九年(1744)《改建寝宫碑记》的立碑者为“住持道士宋春源、赵(春)庆、陈长荣、叶长茂”。清乾隆四十七年(1782)《长生灯田续记》称捐田“与东房道士,岁岁收租以供灯费”,“住持道士宋春源”立碑。《高淳城隍庙志》卷末《神会考》提到“大殿琉璃灯老会”有田,即长生灯田,“归东院住持收租”。可见,宋春源出自东房。

道士除募化维持庙貌外,主要工作为日常洒扫、祭祀和仪式服务。至于城隍诞日、夫人诞日、三元出巡、换袍、演戏等项则由乡绅组成的城隍大会(分为四班董事值年轮替)及其他相应神会办理。《神会考》记录了有据可考的城隍大会、余庆祠会、内殿会等二十个神会,其中,城隍大会据《庙中值年姓氏小引》在清康熙四十一年(1702)以前就已存在(不排除系前朝老会);余庆祠会据《立余庆祠神像小引》至少在清康熙四十四年(1705)已存在;大殿琉璃灯老会始于清雍正二年(1724);内殿会创自清乾隆四十一年(1776),相承颇为绵远。这些神会既置有田产、房产,也有很强的行动力和影响力。经清咸丰十年(1860)太平天国焚掠之后,重建城隍庙、恢复出巡及续修庙志等事业,都由乡绅和神会共同出资、出力。

清光绪十四年《续修城隍庙志序》称嘉庆间,大门外塑千里、顺风二神,门内东、西塑马各一匹有夫,二门外东、西厅各三间,东供财神,西供张仙。据清乾隆二十九年(1764)《重修城隍庙碑记》,财神、张仙二祠已属重修。《神会考》末载财神、张仙会,有按语称“财神、张仙会,本不关于邑庙,第故老相传邑庙系张仙庙故址,嗣因改建邑庙,置张仙祠于西庑,而塑财神于东庑以配焉”。[7]尽管董事者并不很认同财神祠、张仙祠,认为与城隍庙本没有什么关系,但碍于财神、张仙会的坚持仍将其载于庙志。现存斗牌中有财神(Gs227),而没有见到手持弓箭的张仙,应当是损失了。

《神会考》记录的抬锣会、神轿会比较特殊。这两个神会除办理城隍庙出巡抬锣、神轿外,也兼办东平庙抬锣、神轿。东平庙紧邻城隍庙,系供奉张巡之祠庙,据清光绪《县志》,创建于清乾隆五十四年(1789),太平天国焚毁,清同治三年(1864)重建,清同治八年(1869)又建龙神祠于其后。据老道士回忆神轴、斗牌原系城隍、东平二庙所有,现存斗牌背面之一残存的字迹也似乎就是“东平庙”三字。而东平庙与城隍庙之间也不排除有隶属性关系。现存斗牌中有一幅Gs96被认为是张巡,是否确实,尚待论证。

根据《县志》记录,与神轴、斗牌相关的还有关帝庙、真武庙、娘娘庙、祠山庙以及封神庙等。其中,县关帝庙原在东平庙侧,后另址重建,与清代军队驻扎有关。县南十五里茅城的祠山殿,虽然清末才创建,其前身则据称出自明代的家坛,供有神像一幅,祠赛甚盛(见民国《县志》卷十四),可知神轴除用于仪式外,可能也用于供奉。封神庙比较特殊,他处似较少见到。清光绪七年(1881)《县志》卷十三载:“封神庙,即雷祖庙,在南塘镇街口,道光四年,吴昭德捐建”。民国七年(1918)《县志》卷十四除此处外,另载“封神庙,县西北三十里,光绪十一年,南荡圩合圩董长并建纪念祠一进”。雷祖庙被称作封神庙,可能是因为《封神演义》将太师闻仲封为雷声普化天尊,至于庙内除雷祖外,还供奉哪些神灵,是否全为小说中之人物,则不得而知。就道教仪式的逻辑来说,本境之内一切有祀、无祀的鬼神都应照顾到。现存斗牌中有一批榜题作某某山某某洞的神像画,属《封神演义》题材,或许与当地此类祠庙及信仰的流行有关。至于所谓《水浒传》题材的斗牌,如果确定无误,鉴于《县志》并未记录有关庙宇,或许与太平天国焚掠之后,清同治八年重建城隍庙时在庙内东、西两侧增设忠义祠有关。

二、神轴、斗牌的绘制、构成及其与道教仪式之关系

现存神轴中,元始天尊(Gs2)、普贤(Gs3)、文殊(Gs4)、文昌帝君(Gs13)、关圣帝君(Gs14)、鄷都大帝(Gs21)凡六幅绘有宝盖。其宝盖样式计有四类,普贤(Gs3)、文殊(Gs4)为一组,文昌帝君(Gs13)、关圣帝君(Gs14)为一组,元始天尊(Gs2)、鄷都大帝(Gs21)各为一组。

元始天尊(Gs2)局部有补绘,天尊正面端坐于宝座之上,手托宝珠,头部圆光有火焰纹,背后及圆光上部微露宝盖。按照三清配属,应缺少同样构图的灵宝天尊、道德天尊两幅。斗牌中,有一组完整三清,包括元始天尊(Gs26)、灵宝天尊(Gs27)、道德天尊(Gs28);另一组仅有元始天尊(Gs264)一幅,缺少灵宝天尊、道德天尊两幅,其圆光火焰纹、宝座样式则较成组者更为工细。两组斗牌均未绘制华盖,似乎表明相对神轴晚出。三幅一组的三清神轴或三幅一组的三清斗牌,就道教仪式坛场布置而言,分左、中、右班悬挂或左、中、右案布置,应属定式。

相对上述组合而言,三清同图的神轴稍显特殊一些,考虑到可能存在的空间限制等因素,也是可以理解的。这样构图的神轴见有三清(Gs1),元始天尊、南极仙翁、太乙救苦天尊(Gs6),三茅真君(Gs22),共计三幅。后二者彩云样式及画面布局一致,位于元始天尊右手的太乙救苦天尊与位于大茅真君右手的执扇“真君”面部也几乎完全相同,显然是据同一个粉本绘制,可能是在同一仪式场合悬挂。这可能影响了绘制,特别是导致了二者主尊身前陪坐和身后陪侍的调整。三清(Gs1)规格巨大,虽然从样式上来看,应属晚出,但较早的例子则有斗牌三清(Gs263),类似的例子还有三官同图的斗牌三官(Gs60),可知元始天尊、南极仙翁、太乙救苦天尊(Gs6)原本可能也是三清组合,只是将元始天尊身前陪坐的灵宝天尊、道德天尊改绘成了南极仙翁和太乙救苦天尊。这可能是因为绘制三茅真君(Gs22)时,大茅君身前陪坐的中茅君、小茅君采用了接近灵宝天尊、道德天尊的样式(各持扇、如意),[8]考虑到在同一个仪式空间下展示,绘工遂将原本应是三清组合的神轴改为了元始天尊、南极仙翁、太乙救苦天尊的奇特组合以示区别。大茅君身后两位胁侍没有像挂轴Gs1、Gs6和斗牌Gs263那样配置为童子,而是改为与大茅君并没有组合关系的王灵官与某元帅神,则可能是鉴于大茅君本为童子形象而作出的创意性调整。这是现存高淳道教神像画挂轴中唯一的特例。不过,斗牌大茅君(Gs91、Gs348)身后胁侍为王灵官与某元帅神,倒是与挂轴三茅真君(Gs22)一致,似乎并非绘工的一时创意。可能高淳地方道教仪式传统确实存在大茅君与王灵官、某元帅神的组合方式,有待证实。

当然,也可能是绘工在绘制三茅真君(Gs22)时偶然误用了三清组合的粉本和构图,将大茅君与灵宝天尊、道德天尊绘于一轴,遂将错就错,为元始天尊配属了另外的神真。不过,斗牌中茅君(Gs92)、小茅君(Gs265)各持扇、如意,坐于宝座之上,如果定名无误,则与三茅真君(Gs22)中大茅君身前陪坐的二位形象是一致的。现存斗牌只有大茅君(Gs91、Gs348)两帧,为全身立像,并未见到坐于宝座之上的大茅君,但不排除原本存在这一图式的大茅君斗牌,从而与中茅君(Gs92)、小茅君(Gs265)构成三茅组合。如果确实如此,三茅君(Gs22)就不存在粉本误用的情况。而元始天尊、南极仙翁、太乙救苦天尊(Gs6)则可能并不是调整组合,而是与类似构图的以灵宝天尊、道德天尊为主尊的两轴构成三清组合,只是那两轴现在已损失不存了。[9]另外,斗牌尚有牌位五幅,纹样虽各不相同,整体构图仍属一致,应为先后补配,其中,《玉清圣境洞真元始天尊座》(Gs304)、《上清真境洞元灵宝天尊座》(Gs301)各一帧,《上元一品赐福天官之宝座》(Gs302)、《中元二品赦罪地官之宝座》(Gs303)各一幅,[10]缺道德天尊一幅、下元水官一幅,即属于类似的缺佚情况。至于《天地三界万灵十方虚空混元真宰之位》(Gs300),[11]常见于版刻年画,属包罗一切之神位,可满足极度简省的仪式需要。不过,考虑到元始天尊、南极仙翁、太乙救苦天尊(Gs6)中,南极仙翁与太乙救苦天尊分别陪坐于元始天尊身前两手边,如果构图确实是仪式现场铺设位序的反映,也可能是将南极仙翁(Gs23)、太乙救苦天尊(Gs12)分别悬挂于左、右班,而中间则悬挂元始天尊(Gs2)。只是斗牌中并未见到如此三位同图的例子,而这种组合又应属于何种仪式场合,亦尚费思量。

鄷都大帝(Gs21)除绘有宝盖外,其图式与斗牌Gs31、 Gs79、Gs95、Gs250、Gs251、Gs318等六幅接近,但工艺明显较斗牌粗糙,绘制可能较斗牌为晚。不过,此六幅斗牌主尊身后的仪仗(扇的形状、图案以及侍女的头饰)也存在明显的差异。其中,Gs95、Gs318身后仪仗相同,随侍官员也分立身后两侧,应为一组。而Gs31与之接近,但仪仗有变化,并且随侍女官站立位置改为身前,应稍晚一些。这三幅工艺较为精细,相对其他三幅而言绘制时间应较早。其他三幅随侍官员站立位置也为身前,而以Gs79与Gs251绘制可能最晚。两帧大体虽是一组,但仪仗(扇、侍女头饰)、主尊所持笏板及服饰纹样也存在细节差异,可能以Gs79较早,而Gs251工艺则明显降低。Gs250则兼有Gs79、Gs251与Gs95、Gs318两组的特征,具有过渡性。

鄷都大帝(Gs21)可能是参照Gs95、Gs318这一组的式样补绘,不同的是又增加了宝盖以及身前的马面侍卫。其中,马面侍卫具有身份识别性。按照道教仪式坛场布置,鄷都大帝(Gs21)可能对应着另一绘有宝盖和身份识别性属员(牛头侍卫?)的幽冥界神真(东岳大帝?),分别作左、右班悬挂,再配合中班悬挂的太乙救苦天尊(Gs12)或地藏王(Gs16)以及按左、右班悬挂的十王图组合,一同应用于济幽场合。类似的左、右班/案对应组合也见于斗牌Gs59、Gs311,其画面上端居首的帝王形象,按照所着服色(黑、绿),应分别为鄷都大帝、东岳大帝。[12]而斗牌中,除太乙救苦天尊(Gs283)、地藏王(Gs309)外(此二幅与神轴为同一图式),十王图也基本完整保存下来。十王图现存先后绘制的两组(一组缺“变成大王”,一组缺“平等大王”、“都市大王”),以一殿为例,秦广大王(Gs213)虽然较《秦广大王》(Gs234)内容更丰富,但工艺似乎较粗一些,可能较《秦广大王》(Gs234)稍晚。值得注意的是,《秦广大王》(Gs213)中出现了观音(携善财童子)于空中示现,救济亡魂的内容,表明神轴、斗牌中的观音可能也应用于济幽场合。而十王图组合则应按照单、双数分置于左、右案。之所以如此,主要是为丧主考虑,即丧主捧灵过殿,拜、兴之后再转案,过程中可以走动几步,算是短暂的休息。[13] 另外,斗牌中尚有九幽地狱组合,残存两组共五幅,根据虎首设色的不同,西方金刚狱(Gs223)、北方溟泠狱(Gs239)为一组,中央普掠狱(Gs224)、北方溟泠狱(Gs225)、南方火翳狱(Gs226)为一组,两组合并后,仍缺少东方风雷地狱、东南方铜柱地狱、西南方屠割地狱、西北火车地狱、东北镬汤地狱,可能应用于九幽灯科或拜礼九幽忏的场合。

文殊(Gs4)与普贤(Gs3)是以同一图式、同一粉本绘制,按照坐骑的朝向,文殊所乘坐狮子朝左手,狮奴立于右手,普贤所乘坐白象朝右手,象奴立于左手,应分属左、右两班悬挂,而中班可能是悬挂观音(Gs8),用于观音诞之类的醮科,也可能是与其他诸种神轴如文昌帝君(Gs13)、关圣帝君(Gs14)等一起配合三清组合悬挂在左、右两班,应用于醮献仪式。文昌帝君(Gs13)与关圣帝君(Gs14)图式相同,按照文昌帝君身前文官立于右手,身后魁星立于左侧,关圣帝君身前关平立于左手,身后周仓立于右侧,应分属左、右两班悬挂。

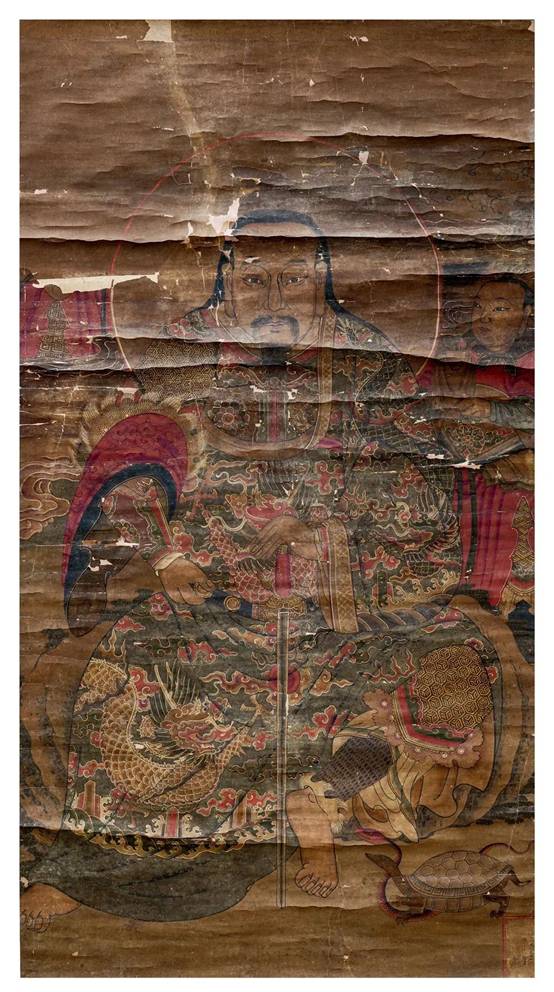

神轴真武大帝(Gs18)

真武大帝(Gs18)整体保存较好,上部有较大面积补画,修补后规格有所改变,参照赵元帅(Gs10)规格,则原本可能更高些。画面左手底部保留有供养人题记,可惜大部分剥落无存,具体年代已无法认定,但可能绘制较早,工艺也颇精湛。祖天师张道陵(Gs17)绘制工艺也颇佳,而构图与斗牌普遍采用的陪侍站立于主尊身前两侧的图式一致,绘制应比真武大帝(Gs18)晚得多。真武大帝(Gs18)与祖天师张道陵(Gs17)应是道教仪式坛场相对三清香案悬挂的神轴。真武大帝系万法教主。祖天师系万法宗师。与此相关,诸道法元帅神轴除用于护坛悬挂外,也可在祈晴祷雨时悬挂。其中,马元帅(Gs11)、赵元帅(Gs10)为独体全身立像,从图式及战袍纹样看应是同一时期绘制,马元帅(Gs11)规格稍小一些。这两轴可能与真武大帝(Gs18)原属一组,而绘制则似乎较真武大帝(Gs18)晚些。从马元帅、赵元帅以及执旗侍卫的面向来看,似乎都是悬挂于右班。从位置对称以及上清马、赵、温、关四帅组合来看,则应当缺少了悬挂于左班的温元帅、关元帅。当然,尽管明显不是同一组,如果原本就没有另一幅关元帅,或者损失后没有再行补绘,那么,布置时也可能用关圣帝君(Gs14)替代悬挂原本也应该是独体全身立像的关元帅神轴。明代内府祈雨坛场,在中央香案的北面,设有香案,布置三清、四御神位以及分左、右两案排列师幕,对面南方则布置有道法元帅的香案,分左、右两案排列马、赵、温三帅与刘天君以及邓、辛、张三帅与苟、毕二帅,而关元帅则单独布置于坛下东北角,另外将朱元帅布置于西北角“入门”处。[14]

斗牌中未见单体全身立像的元帅图像,只有双身立像。现存神轴中,也有邓元帅、辛元帅(Gs20),岳元帅、王灵官(Gs9)、,赵元帅、关元帅(Gs7)三幅为双身立像,与斗牌图式基本一致。这三幅中,赵元帅、关元帅(Gs7)相对绘制较晚,而图中依偎在赵元帅脚边的黑虎,尚与赵元帅(Gs10)近似。到了与赵元帅、关元帅(Gs7)相同图式的斗牌赵元帅、关元帅(Gs260),这只黑虎就发生了明显的改变。从双身元帅面向左站立来看,赵元帅、关元帅(Gs7)似乎应悬挂于右班或布置于右案。对应的马元帅、温元帅双身同图的神轴虽未见到,但斗牌中保存有马元帅、温元帅(Gs271),并且双身元帅是面向右站立,刚好可对应赵元帅、关元帅(Gs260)布置于左案。

邓元帅、辛元帅(Gs20)也存在相同图式的斗牌,即邓元帅、辛元帅(Gs66)。辛元帅手持火笔、雷簿,在海内外现存元、明时代的神轴和明代版画中基本上都是其笔尖射出一束火焰,而雷簿则为卷子装带有签条的形制。[15]二者与此不同,笔尖既无火焰,雷簿也改为册子,虽然绘制相当精美,在同一批神轴、斗牌中应属为数不多的几种较早期作品,但具体年代可能并不会太早。此外,邓元帅、辛元帅(Gs66)似乎误用了粉本,其辛元帅面部与邓元帅、辛元帅(Gs20)有明显差异,也较不符合雷霆判官辛都督铁面虬髯的形象。邓、辛、张三帅是神霄雷法的基础神将,使者法兴起后更提出雷霆张使者即雷声普化天尊,即雷祖,即神霄,具有总摄万神的职能,而邓、辛、张三帅既出同源,本为一神,更以一体三身呈现,形成三帅固定组合,[16]到明中叶以后如《道法会元》所收《九天碧潭雷祷雨大法》、《上清灵宝济度大成金书》开始出现邓、辛、张、陶所谓雷霆四帅组合。[17]那么,与邓、辛二帅的双身图像对应的,可能就是张、陶二帅双身图像,但现存神轴、斗牌中均未见到相关图像,甚至张元帅也未出现。如果这并非神轴、斗牌大量损失造成的,或许在高淳地方仪式传统中,是将张帅隐含于雷声普化天尊之身,[18]而与邓、辛二帅双身对应的图像也就改为另一组合。就邓、辛双身的面向朝左来看,邓元帅、辛元帅(Gs20)应悬挂于右班。岳元帅、王灵官(Gs9)绘制较佳,图式、着装及彩云纹样均与邓元帅、辛元帅(Gs20)一致,可能是一时所绘,而其双身面向朝右,则应悬挂于左班,不知是否即与邓元帅、辛元帅(Gs20)对应的另一组合。

三、结语

高淳虽然在明代中期才独立建县,却有着悠久的道教传统和浓厚的仪式氛围,境内有着众多的道观、神祠、庙宇和寺院。高淳城隍庙的道士从明中叶以来即受到乡民供养,传承有绪,年节赛会也始终得到乡绅、神会的经理和操持。高淳道教神像画,原属高淳城隍庙及东平庙,应用于各种道教仪式场合。这批神像画现存数量众多,内容丰富,既有通常道教仪式所使用的三清、五帝、南斗、北斗、二十八宿、十殿阎王、九幽地狱、道法元帅等,也出现八仙以及民间传说、曲艺和小说所创造的仙真。个别神像画如神轴马元帅(Gs11)出现手掌托犬、斗牌城隍(Gs294)出现猪头持钉耙等细节可能与《西游记》有关;结合《封神演义》、《白蛇传》题材条屏中人物的戏曲装扮(如Gs24、Gs344、Gs345),以及斗牌Gs34、Gs53中两位带翼雷将明显具有戏曲表演的身段特征,应受到高淳当地酬神赛会和目连戏、傩戏演出的影响。总之,高淳道教神像画尽管有所残缺,但具有鲜明的地方特色,并且整体上有较为完整、清晰的体系性与对应关系。作为高淳城隍庙、东平庙的遗物,这些神轴、斗牌以及其他装饰性画作为我们理解和想象清代高淳地方道教仪式现场提供了可视、可触的珍贵实物。

道教和宗教史研究信息

南京市高淳区博物馆编着,《画妙通神:高淳清代道教水陆画》,北京:科学出版社,2024年,页1—9

注释

[1]部分神轴、斗牌修复前老照片,见高致宇,《南京高淳现存明清时期道教神像画研究》,上海大学硕士学位论文,2014年,第8、13、19……23、25、28……30页。

[2]高淳县文化局编,《明清道教神像画》,南京出版社,2006年,第228页。渭塘村,明嘉靖、清康熙、清光绪及民国《高淳县志》均作“魏塘村”,正仪保未检得,可能就是城隍庙所在的正仪街。

[3]濮阳康京:《高淳县收集到一批清代道教神像画》,《中国道教》1993年第1期,第44页。濮阳康京:《高淳水陆道场神像画》,《中国美术研究》(第6辑),东南大学出版社,2013年,第66页。经葛鹏云馆长提示,余庆堂系城隍庙内建筑余庆祠,见《高淳城隍庙志》,《中国道观志丛刊续编》,景印清光绪十四年活字本,广陵书社,2004年。

[4]《高淳县志》卷十七,《稀见中国地方志汇刊》,景印清康熙二十二年刻本,中国书店,1992年,第155页。

[5]以下碑记出自《高淳城隍庙志》,为免繁琐,除个别整段直接引文外,概不出注。征引历代县志,除必要外,亦同此例。

[6]嘉靖、康熙《高淳县志》“道会司”下或空而未载或书“未设”,实际设于城隍庙内。

[7]《高淳城隍庙志》卷末,《中国道观志丛刊续编》,景印清光绪十四年活字本,广陵书社,2004年,第232页。

[8]北京白云观藏清代绢本《三茅真君》中中茅君、小茅君各持扇、书卷,见李信军主编:《水陆神全:北京白云观藏历代道教水陆画》,西泠印社出版社,2011年,第258页。

[9]类似的案例,见于北京白云观所藏明清时代元始天尊、灵宝天尊、道德天尊各轴,身前即各绘两位陪立的天师等,见李信军主编:《水陆神全:北京白云观藏历代道教水陆画》,西泠印社出版社,2011年,第24、29、31、33、37……40、43、44页。

[10]《明清道教神像画》,页225。

[11]南京市高淳区文化广电局编印,《高淳区第一次全国可移动文物普查名录(下)》, 2017年,页682。

[12]法国吉美亚洲艺术博物馆藏明代绢本《鄷都大帝六洞仙卿》中鄷都大帝服色为黑,见王宜峨编,《道像庄严:壁画水陆画版画的神仙世界》,北京:五洲传播出版社2016年版,页218。

[13]《高淳城隍庙志》收录地方文人史超汉所作《幽赞赋并序》,提到“若乃恢诡谲怪,类吴道子之写生;离奇变幻,如山海经之异灵。豕啄犬目,牛鬼蛇神。锉烧舂磨,厥罪惟均。抑有忠孝,惟德是旌。享诸快乐,天堂受生。容容冶冶,祥风庆云。此两庑十殿之轮回果报而地狱变形也”,两庑十殿应有对应十王的雕塑、壁画或神轴。现存类似实例见于山西省平遥县城隍庙。

[14]见中国国家图书馆藏明内府抄本《祈祷诸阶秘旨》,参见许蔚,《明代道法传承诸侧面——明内府抄本〈玉清宗教祈雪文检〉识小》,《宗教学研究》2021年第四期,页65。

[15]故宫钦安殿清代神像画中,辛天君也是如此绘制,但雷簿被装饰成了长条圆筒,已失其形,见故宫博物院编,《钦安殿原状》,北京:故宫出版社2021年版。

[16]许蔚,《莫月鼎使者符法的作用与传派——以明抄本〈九天梵炁雷晶碧潭使者大法〉为中心》,《道教研究学报》2021年第十二、十三期,页123。

[17]尹翠琪,《〈道藏〉扉画的版本、构成与图像研究》,《台湾大学美术史研究集刊》2017年第四十三期,页44、49。

[18]北京白云观藏清代重彩绢本《雷声普化天尊》除雷声普化天尊外,就只有邓、辛二帅;而另一轴明代重彩绢本《雷声普化天尊》绘有雷公、电母、风伯、雨师及十员雷将,其中包括邓、辛、张、陶四帅,见《水陆神全:北京白云观藏历代道教水陆画》,页70、71。

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司