目前,学界对国内的宗教管理政策十分关心,在研究政教关系的基础上提出许多有见地的建议,如魏德东教授关于以“备案制”化解宗教“灰市”的提议(魏德东,2009)、刘澎教授关于建立“宗教特区”用法律手段而非行政手段管理宗教问题的建议(刘澎,2009)以及李向平教授提出的关于促使宗教向社会第三部门转化的设想(李向平,2006b:96-104)等,无不是基于国家制度建构宏观方面独到而深入的见解。

但诚如周雪光在《基层政府的共谋》一文中重点讨论的,在中央一统体制之下的地方灵活变动情况,往往使得上有政策、下有对策(周雪光,2009)。故而,一些底层社会发生的事情,恐怕还要更多的深入到基层来进行研究。对于宏大叙事的关注有时甚至可以直接推进国家制度建设的进程,缩短徘徊游移的时间成本,这也是公共知识分子所发挥的巨大作用。国家宏观政策的出台往往直接影响地方政府的态度和作为,只是在宏观政策具体实施过程中,我们必须要更多地看到地方社会所发生的真实故事,而这些才是暴露问题和矛盾的关键所在。非登记教同地方宗教管理部门之间,不仅仅是上帝与凯撒的关系,而是更为复杂的、牵涉到诸多行动方在内的关系综合体,行动主体有教会、教会领导、 平信徒、地方政府官员、县“两会”、

[1]县宗教局等,其中牵涉到了私人血亲关系、利益关系以及信仰情感等关系。而在熟人社会的乡村社会里,结构特征又让这层利益关系平添了几分人情色彩,从而变得更为复杂。在广大乡村社会里,非登记教会与政府部门的关系,往往表现为各自为政、互不干扰。只有极例外的时候,才会发生二者之间的来往。因此,考察这两者的关系,“故事”的选择尤为重要。本章要讲述的,就是一个非登记教会——鲁家店教会申请登记开放的故事始末,其中,我们的论述重点,主要放在非登记教会同地方宗教管理部门之间的关系。通过鲁家店教会的故事,我们主要了解,在非登记教会走向开放的过程中,与之相关的几个群体——教会普通信徒、县“两会”、镇政府以及县宗教局有着何种不同的态度和观感,是什么促使了他们具有这样的观点和立场,他们的看法又如何影响了他们同非登记教会的交往关系,并反过来影响到非登记教会在开放过程中的策略和方式的选择。

4.1 鲁家店教会及负责人简况

4.1.1 鲁家店教会简况

鲁家店教会位于 X 地最西边的历史文化名镇——鲁家店镇。上个世纪 80 年代鲁家店镇曾以烟叶为主要的经济作物,现在农民主要经济作物为花生。笔者9 月份前往鲁家店镇调查时,看到公路路面的两侧晒满了刚刨出的花生,田间地头还堆着没来得及收走的花生穰。来往的车辆都小心翼翼,以免压坏了这些“占地晾晒”的花生们。在 X 地,除了城关镇外,鲁家店镇经济最为发达,牢牢占据乡镇综合实力排名榜的第二位,且与其他乡镇拉开相当大的距离。

鲁家店教会在教派上属于路德会,后改为信义会。据资料记载,南阳牧区建于 1904 年。1914 年在湖北韮山成立“中华基督教豫鄂陕路得会”,1917 年建立南、北部老会。南阳被划为北部老会辖区,辖分堂、支堂、布道所 20 余处,鲁家店教会即为其中之一,时有信徒 90 人(石连德、刘兴长,1989:480-481)。1945 年,因办学等方面在经济上都有实际困难才加入了由美国创办的“中华信义会”,“豫鄂路德会”也改为“豫鄂陕信义总会”, 鲁家店教会作为新会总会的一个分堂而存在

[2]。

新中国成立初,作为爱国宗教组织,鲁家店教会信徒和河南省其他多数地方一样,积极签名拥护三自宣言。文革中伴随着一切宗教活动的终止而停止礼拜活动,部分虔诚信徒改为在家偷偷聚会。20 世纪八十年代,宗教政策落实,各地原有教堂开始陆续恢复开放。据资料记载,直到 1985 年《南阳民族宗教志》还记录鲁家店教会尚处于开放状态,当时信徒 40 人。此时的负责人是王某某,他父亲是前任教会负责人。对于鲁家店教会而言,经历了十年文革的荡涤,相当一部分信徒对宗教政策尚持有疑虑,抱着观望的态度来看待;其次,当时乡里把工作的中心转移到经济发展上面,基督教的问题没有当成重要的事情;再加上当时县“两会”与广大未登记教会之间发生的种种龃龉,登记开放的事情就这样一直撂在一边,时间久了,就不再提起了

[3]。根据笔者的考察,教会是否及时开放其实并不是完全必然的,其中的偶然因素占据很大成分。比如说,当时教会负责人的性格及态度、乡政府的统战工作执行、信徒们的看法等等。之后,教会交由老信徒李某主持,在街西其家里固定聚会,当时人数还不太多。进入上个世纪八九十年代,信徒人数呈现飞速增长,李某的家里渐渐已容纳不下这许多信徒。而且,镇的经济中心逐渐在街东形成,许多信徒随着生意的发展都渐渐迁到街东居住。2005 年李宝准信主后,考虑到街东的信徒人数较多,加**西地方不够宽敞,便把聚会点由街西迁往街东,改在李宝准自家闲置的老院子里聚会,原来街西头的聚会点作为鲁家店教会的一个分会点继续存在。因为李某年事已高,所以李宝准就接手成为教会负责人。现在,教会最多聚会人数有二、三百人左右。

但比较有意思的是,我在教会上交给“两会”的手写“鲁家店教会发展简史”中看到,鲁家店教会本会聚会人数为固定信徒人数 50,最多聚会人数 150,分会则分别为 30 和 100,而在教会申请开放所需上交宗教局的“基督教堂点情况一览表”中却看到这四个数字分别为:30、200、20 和 150。需要说明的是,在这里,“最多聚会人数”主要指的是在圣诞节、过年等重大节庆日有热闹活动的时候,把那些各种不信主但是对基督教没有特殊恶感、前来看热闹的人也算在内的统计结果。其实也就是说,教会人气最高的时候,能聚集起多少人。

这是教会社会影响力的一个侧面反映,并不是信徒人数统计。当我问及这个问题时,长老很习以为常地说:现在报人数都是估的,都不准,没有哪个教会会真正地统计信徒的人数——也统计不成:有的人这次来了,那次不来;虽说是信主了,一下子成个半年不进教堂的门,还算信主?所以也都不认真统计了,就是大概差不多就行。根据笔者对许多教会负责人的访谈,确实如此,没有一位负责人能够说出自己教会信徒的精确数字。但是,如果让负责人或信徒来挨门挨户地指出哪家谁信主、信的怎么样的话,大多数人都是可以做到的。这就是乡村“熟人社会”的特征,不像城市里面,一个大教会,千百人参与,绝大多数是互不相识的。另外,撇开学界经常探讨到的关于“基督徒”的界定问题不谈,仅这一点就足以从侧面反映出目前对于中国基督徒的数量之估计有如此大的出入的原因。

4.1.2 鲁家店教会主要骨干简介

4.1.2.1 教会负责人——李宝准

关于鲁家店教会申请办理开放证的事情,整个鲁家店教会只有三个主要骨干——负责人李宝准、会计沈冬福以及保管齐贤忠知情,其中联络反馈等绝大多数工作都由前两位承担。而且,在笔者看来,这个事情让保管齐贤忠知道,首先是因为负责人、会计、保管是教会的“三驾马车”,被认为是教会最为重要的人物,教会开放的事情如果单单撇开保管,实在是说不过去;另外,申请开放证需要花钱的时候必须经过他才能报销。据笔者观察,齐贤忠本人比较老实,沉默寡言,脾气和善,性情柔顺,也没有什么太多的主见,并不反对这个事情,所以在申请开放中属于可有可无的角色,所有工作都是李宝准与沈冬福两人张罗的。

李宝准这样介绍自己:“我是从部队上下来的,当时也任过各种职务,当过民兵连长、林场干部、大队书记等职务。因为觉得不值当跟有些糊涂人生气,就撂挑子不干了,开始做茶叶生意。后来开始经营这小店(移动和联通的充值办理,卖手机卡、号,维修手机等各种业务),感谢神!现在生意不错……俺妮儿是 1998 年,因着朋友传福音入信的,后来她妈也跟着她去信教,但是当时都是瞒着他的,我不知道……(为啥瞒着你不叫你知道?)哎呀,说实在话,原来啊,我就没有看起过他们信主的。一看就那几个瘸儿宝贝的(意指歪瓜裂枣不成气候),一天到晚神神叨叨的,能干啥!后来主这不是责罚我了吗?我这才认识神,所以神真是奇妙的神全能的神啊……(咋责罚了?)2005 年生了一场大病……高血压,人晕得受不住,直接开车送到市里医院,结果进去就好了,于是我又闹着出院。谁知刚出院就又犯了,才走到环城路上,还没出市呢,这就赶快回去,结果就这一俩小时的事,原来那个床位已经被占了,调了个病房,正好跟一个退休老干部同房间。他是个基督徒,就开始跟我传福音,这就开始信了(你不是烦信主的吗?他咋一说你就信了呢?)感谢主,这不是神拣选我呢吗?这个老干部,说话慢条斯理,不慌不忙,很有水平,我当时也就能听进去。他跟俺妮儿还有她妈仨人跪床前替我一祷告,我马上就好的多了,自己的身体自己有感觉啊。你说,这不是神垂听了是啥?打那儿以后,我一门心思就好好信主了,神的恩典也很大,这几年生意蒙神恩赐不小,家人也都平安,感谢主……”

[4]事实上,无论是否基督徒,每个人由于自己所储存的知识类型、层次、水平不同,对事情都有一套自己的解释体系,简称为归因解释。对于基督徒而言,突出特点就是把什么都归为上帝,所谓凡事谢恩。这一点在每一个基督徒身上基本上都能得到体现,其口头禅“感谢主”就是这样的。

从前面对李宝准的描述可以看出,他财大气粗,是一个十分难对付的人,从不把那些镇政府干部放在眼里,颇有横行乡里所向披靡无所畏惧之势。李宝准曾跟我讲过一件事:他信主后,有一次跟镇里的一个干部起过一次冲突,那个干部理屈。但他那次居然没有爆发,并心平气和地跟对方说:告诉你,我是信主了,不跟你计较。要不是我信主了,我非得跟你说个“小老鼠上灯台”(即没完没了)不可。李宝准信主后,言行确实都有所克制收敛。事实上,在调查中,当笔者问及“你信主后有啥变化”这一问题时,许多信徒都表示,个人的性格柔顺了许多,不再像以前那样恃强好胜了。

4.1.2.2 教会会计——沈冬福

鲁家店教会开放中,还有另外一个骨干信徒,就是沈冬福。他年纪比李宝准稍轻些,当前在镇财政所上班,还没到退休年龄。有农民会计师资格证,到教会后当仁不让成为会计,掌管教会财务,是教会骨干信徒。他信主时间更短,只有三年。沈冬福的信主原因带有乡村教会信徒信主典型的特征,那就是患难入信。他因患胃癌晚期,胃部切除了四分之三,并且还有癌细胞扩散的风险,谁也说不清到底会不会痊愈。在此过程中他经亲戚介绍信了教,结果到现在 3年了,没有复发的迹象,笔者见到他时,他也身体很康健的样子,只是吃饭时很小心,辛辣刺激的不吃,硬的不吃,吃饭很少,速度也很慢。从上边的叙述可以看出,李宝准、沈冬福两个人共同的特点,都是因为疾病而入信。根据 Lewis Rambo 的宗教皈依理论,许多信徒都是生活中出现了各种“危机”才信的主,而“生病及痊愈”就是危机的一种情形

[5]。事实上,在广大农村,许多基督徒信主的原因,都是出于各种各样的患难。简言之,就是“有所求”。按照李向平教授的分析,与西方以基督教为中心的一神教单维度趋向不同,中国社会的神人关系是相对的、几无单向性的服从要求。神人关系会依赖于人所处的人际关系,人际关系的变化将导致神人关系的变化,人甚至能够接近于神的境界,自己也有可能变成神。用一句话来表达,就是中国人的神人关系仅仅是一种以信仰表达出来的相对化的人际关系而已(李向平,2006a:23-24)。也因此,中国人的信仰,突出的问题不是“信不信”“信什么”,而是“灵不灵”“有多灵”。

据此,基督教传到中国,不可避免地“染上”中国宗教那种浓厚的实用主义、功利主义色彩。对广大农村基督徒而言,与神耶稣的关系其实是原有神人关系的转移,只不过这个信仰的对象发生了变化,由西方传入的神耶稣来代替。许多信徒都提到,自己入信之前,遇到患难,烧香磕头都不灵验,而在半信半疑之际诚心向主祷告,主的“垂听”“怜悯”让他感受到了主的大能,因此才深信不疑。张先清在对福安乡村天主教的研究中也发现,“在基层乡民眼中,天主教与传统民间宗教具有某种相似性,天主、圣母等不外是一种新的神灵,甚至一些传教士也被赋予某种神迹而演变为地方神,如明末时耶稣会士方德望(Etienne Faber)在陕西传教,以能驱蝗伏虎,民间为之立庙,呼为‘方土地’”(张先清,2009:266)。美国宗教社会学家艾纳孔(Laurence. R.Iannaccone)根据宗教组织在控制风险时是采取的是集体生产(collectiveproduction)还是私人生产(private production)的策略,相应地把宗教组织划分为集体宗教和私人宗教。集体宗教强调排他性关系,需要牺牲和污名,保持高水平的参与,把所有成员视为同工(co-worker);私人宗教保持很少或没有品牌忠诚度(brand loyalty),允许多样化,有较低水平的平均参与率,集中在收费服务交易上。他认为,东方宗教主要的就是这种私人宗教的模式(Iannaccone,1995)。由此,我们可以说,基督教到了中国,其实只是在中国人原有的诸神列表之中增加了一位“洋神”、潜在的宗教需求者多了一个选择项目而已,除了其教义中比较突出的排他性特征之外,它同其他的宗教实在没有太大的区别。

不过,从李宝准和沈冬福这里,我们也看到,即便是在广大乡村,永远不匮乏精英人物的存在,这些人的法律意识、主人翁意识、权利意识和民主意识正在不断增强,一些高科技手段也被用来辅助教会的工作。笔者要他们把教会的发展简史整理一下,说还可以作为教会讨要原有房产的依据。李宝准就说,要拿录像机,去找教会老负责人,要他讲述一下教会发展的历史。旁边再坐几个老信徒当证人,空口无凭,录像机总不会撒谎的。这既是社会进步、经济发展的结果,同时也对政府宗教管理提出了更新更高的要求。教会负责人不再是以前没有见过世面的老农民,而是在俗世生活中取得一定成功的人员,这对宗教管理部门的具体管理工作能力水平和手段提出了更高的要求。但一些乡村精英人物的加入,有可能使得教会具有世俗的意味,成为精英人物施展自己本事能耐的又一领域而已。正如一个 60 多岁的老信徒董艳妞说的:那些纷争啊啥的,都是读过书的年轻点的搞出来的。读过书,心眼多,想的也多;年轻了血气盛,爱争点啥,一般的信徒们都是一心信主就行了。在这点上,教会里和世俗中并没有太大的区别。

就李宝准和沈冬福而言,其属世的生活(主要是物质生活)相对比较富足,而之前更多的追求也都局限于此。但是,当疾病袭来时,人会有一种类似于“万事皆空”的感觉,此刻对于生命意义的追问就浮出了水面。此时,相较于物质生活,心灵生活上的安宁更是他们所渴求的,因此,这个过程中如果能够接受信仰,在他安然度过此一危机后,必然成为虔信徒,并发挥其在俗世生活中显现出来的能力,从而成为骨干信徒。对此,弗洛姆在《逃避自由》一书中的精辟论述也提供了侧面的支持。弗洛姆认为,自由对现代人有双重意义。一方面个人在现代社会中脱离了中世纪式的传统权威,获得了自由,和成为“独立的个人”(弗洛姆,1987:144);同时他失去了生活在固定社会结构中的安全感与相属感,于是会变得孤立、无权力,不安全。因此就会逃避自由,但如“发泄破坏性”、“个人自动与他人同一化”等仅能帮助人们忘记自己是独立的个体,“使得个人益加觉得无助和不安”(弗洛姆,1987:119),但由于牺牲了个人的自我完整性,所以个人得到的不过是“不堪一击的安全感”。这样,西方现代文明下的“自由”又使人再度套入新的枷锁之中(弗洛姆,1987:133)。撇开弗洛姆为医治这种现代社会的普遍性病症所开出的带有空想色彩的药方——建立所谓“积极性自由状态”(弗洛姆,1987:133)——不谈,弗洛姆不愧为当代心理学权威,其对当代社会病症的透视是鞭辟入里的,同时,也很好地解释了为什么现代社会中有那么多人选择了宗教信仰作为精神上的寄托和依靠。

李宝准于 2005 年夏天因病入信,同年冬天在他的热心倡议下,教会聚会点由条件较差的街西转而移到了街东他家闲置的老院子里,而他在信主不到半年的时间里,也无可非议地担任了教会负责人。而沈冬福刚信主,就主动地发挥专业的“农村会计师”的特长,把原本一团糟的教会财务管理得井井有条,受到广大信徒的赞扬。沈冬福与李宝准两人一文一武,配搭还算比较默契,李宝准曾当着沈冬福的面跟我们说:“我这个人,脾气暴躁,敢说,好说(爱说),到哪里去啥话咱都敢说,见谁咱也不胆寒。他(指沈冬福)就不好吭气,但心里有数,当然也有智慧,人家是镇里头财政所的,跟你一样是识字人,肚里有货。所以说,感谢主的安排,俺俩的配搭还是很合适的,抛头露面的事我来做,出谋划策的事他来做,他是我的大军师,我离了他,管不好教会,没有我,他自己也不成事……比方说俺教会,我才去的时候,一看,连个奉献箱都没有,奉献款往个人布袋儿(衣服口袋)里一揣——你说这算啥哩?咱不把人往坏处想,不过你说这多不正规?放着现成的会计不用,不是浪费人才吗?我就让沈冬福担起这个担子,理顺了财务管理。咱现在的账可以说,他国务院来查也不怕,也没一点问题……”

[6]在鲁家店教会申请开放的过程中,李宝准和沈冬福积极准备,主动联络,但是最终事与愿违,未能成功。下面,我们将一同来了解一下鲁家店教会申请开放的全部过程。

4.2 鲁家店教会申请开放的历程

鲁家店教会申请开放证的过程可以大致地划分为三个阶段:初步商定申请开放——与县“两会”联络并开始交往——由县“两会”递交材料给县宗教局并等待审批。在第一阶段,参与者主要由镇政府、教会负责人、县宗教局;在第二阶段,参与者是教会负责人和县“两会”;在第三个阶段,参与者主要的是教会负责人、县“两会”及县宗教局。

4.2.1 第一阶段:一致决定的达成

4.2.1.1 “秘密开放”的无奈

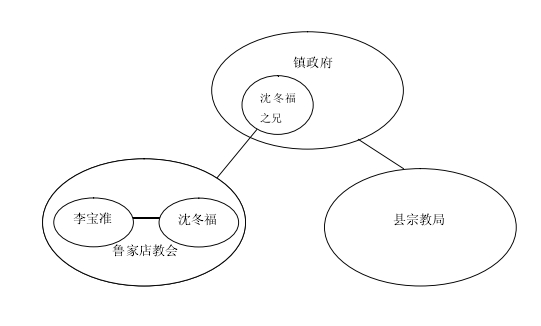

从知道鲁家店教会要申请开放开始,我最感兴趣的,就是这个事情居然是瞒着广大信徒进行的。李宝准和沈冬福他们同镇政府、县“两会”及宗教局的联系,都是秘密进行的。甚至我们为此事去鲁家店镇,都是悄悄过去,根本不同信徒们见面。在初步决定开放的过程中,主要牵涉到以下各方如图 4-1 所示:

图 4-1:鲁家店教会开放第一阶段关系示意图

其中,鲁家店教会里的平信徒们被排斥在这个过程之外。因为,对广大非登记教会而言,“不接受登记”正是自己的信仰更为纯正、自己能够“得救”的表现。所以,当被问到“如果你的教会登记开放了,你还在这里走礼拜吗”时,所有的登记外信徒第一反应就是“那是不可能的”、“好好的怎么会去登记”,都是强调这种情况不会发生。笔者一再表示这只是个假设,他们勉强设想了一下,答案无非两类:如果讲道没有变化,那么继续在这里走礼拜也无妨;这样做不是以耶稣为首而是以政府为首,所以是不会参加的。但笔者可以想见,如果真的发生了这样的情况,每个相关的信徒其抉择是受到多方面因素影响的,并不一定像当时接受我访谈时所讲到的那样。也许前一种人反而退出教会,后一种人则留在教会,做出完全相反的抉择。但是,总体上说,非登记教会还是比较认同自己目前这种“未登记”的状态,并以此作为自身“纯正信仰”的标志。对于鲁家店教会的信徒而言,自上个世纪 80 年代以来,都是以非登记教会来标榜自己,所接受的讲道,也或多或少会提及登记教会的一些不是。这些理念根深蒂固,一代又一代传讲下来,教会的信徒已经对此形成了共识。只有像李宝准和沈冬福这样的受到原有讲道思想浸淫不深的信徒,在综合多种利益的考虑下,才会做出申请开放的决定。但是,很显然,他们自己也十分清楚这样的举动对教会的信徒而言无疑是难以接受的。在我跟着县两会的长老、秘书去鲁家店商量此事时,全都是趁着信徒不聚会的时候,私下里和李宝准等三人见面的。我表示下次要周日来参加礼拜时,李宝准十分坚决地拒绝了,说欢迎我来他家做客,但不欢迎我去教会,因为担心我万一说漏嘴了,信徒不光是反对开放,更会把他们三个都赶出教会。当笔者有意问及为何不让信徒知道时,两人的说法是基本一致的:“他们懂个啥?他们不知道办证是咋回事,不知道咱办证了反而受法律保护了,不办证反而不合法了。农村的信徒,是吧,见识少,别人说啥是啥,自己不动脑筋。现在不叫他们知道,咱不声不吭把开放证办了,他们不知道了,也就算了;要是叫他知道了,就该说这说那了。咱讲道是一样讲的,他要是知道咱开放了,就该说:看,一开放,讲的道都不一样了——人啊,他不完全,他就是有各种毛病,你说是不是?所以,咱不多说这些,说多了反而麻烦。(那就一直瞒着?)那……走一步看一步吧。等时机到了,再跟他们说也来得及……(啥时候才算是时机到了?)啥时候……说不了啊,起码得叫他们看到些实惠吧……一切交给神吧,谁也不知道神是咋安排的……”

[7]

可以明显感觉到,李宝准和沈冬福两人无论在属世生活还是在教会里,都与其他信徒是两类人。在属世生活中,两人都算比较成功的人物;而教会里,两人是当仁不让的骨干信徒。而且很明显,属世里的分类影响到对教会事务的处理上。李向平教授在研究“家庭教会”合法性时指出:特殊的个人(俗世)身份及其在权力秩序之中的个人(俗世)地位,能够为他们所在的家庭教会赋予一定的权力符号或合法性象征(李向平,2010:374)。事实上,个人的俗世身份也同样影响其在教会中的身份地位。在教会里,虽然大家都说是弟兄姊妹,是平等的,但是很显然,信徒不只是作为基督徒而活着的,其俗世里的种种地位和身份,还是会影响到其在教会里的地位以及整个教会的状况。李宝准和沈冬福作为俗世里比较成功的、“乡村精英”式人物,虽然在属灵生命上并不见得比其他人更为丰富,但是信徒们却因为他们俗世生活的成功,以及因此而为教会做出的更大的贡献,而自发地拥戴他们为教会负责人。也许,是希望他们取得俗世生活成功的能力能够运用到教会发展上。而这种观念会在交往中不自觉地反馈给当事人,反过来也使得他们意识到自己所担任的职责,并努力扮演好自己在众人那里所期盼的角色形象。不过,也出于这种自觉不自觉的区分,李宝准他们在多方权衡之下,选择了这个“秘密开放”的办法,把教会平信徒地排除在外。而问题隐患的解决,就寄希望于随着时间的过去,信徒们伴随着“看到实惠”而理解和支持了。因此,在下文对各方关系进行梳理时,平信徒们的作用被暂且“悬置”起来不加分析,只用来作为分析各行动主体行为逻辑时的背景因素之一。

4.2.1.2 鲁家店教会申请开放的诱因

既然平信徒们并不支持登记,那么,是什么原因促使了李宝准等为鲁家店教会做出这么“突然”的决定呢?据李宝准自己的说法,为教会办开放证,是希望能够光明正大地礼拜。李宝准这样说:“……咱这个教会,就是信神敬拜主的,又不违法,又不犯事。再说,中华人民共和国宪法规定,咱公民有宗教信仰自由嘛,对不对?……为啥老是弄的咱聚个会成了不合法的了?中,咱办个开放证,证明咱是合法的,不就行了?又不是说办证了就不叫信耶稣,办个证也不算啥大事,对不对?办了证,咱这就能受法律保护了,是好事嘛。咱该咋着还咋着,没啥本质上的变化啊。不办证的是那帮保守的,死脑筋,他们主要是想不通,啥都不敢弄,怕惹事——你说能惹啥事?我看咱城关教会讲道也很自由啊……”

[8]而刘长老通过宗教局了解的消息,则是说,鲁家店教会开放最初的主张其实来自镇政府。而镇政府之所以促进教会开放化、合法化,不是别的,主要是考虑到对李宝准及其所在教会的管理问题。镇政府认为,让教会办理了开放证,最起码是在县宗教局备个案,对李宝准来说算是个约束。镇里本来拿他没办法,李宝准为人十分有霸气,号召力又强,是有名的“茬子货”,镇政府担心他带着信徒闹出什么乱子。如果能够说服李宝准开放了,就等于给他带上了“笼头”,他就不“乱抵人”了。但是乡里又没有直接跟他说,怕碰了一鼻子灰,而是采取迂回政策,先通过沈冬福在乡里工作的胞兄(鲁家店镇的一位副书记)来跟他委婉地做工作。同时,也跟宗教局方面打好招呼,做好申请开放登记的准备。

但是,综合访谈中得到的资料,我认为事情绝不是上述那么简单。如果仅如李宝准所云,就是为了光明正大的礼拜,那么,对于他而言,冒着被广大信徒“赶出教会”的危险来办理这个开放证,岂非自相矛盾。显然,这个理由至多只能是众多原由之中最为牵强的一条。而刘长老听到的,显然是属于内部消息一类,比较可靠,但是并没有触及问题的实质。在一次对于李宝准和沈冬福的访谈中

[9],笔者发现了更深层次的原因。

那次,谈及他们聚会的教堂,我说想去看看,李宝准马上阻拦,说,就是自家的老院子,里面啥也没有,全是木头做的长椅子,跟别处教堂一样。我随口问,你们以前的老教会呢?李宝准说老教会还在李某(前负责人)家里设着,在街西,离这里比较远,人也不多,不用去看了。我看他十分在意我跟信徒接触,为了缓和气氛,就问:咱这教会不是很有历史的吗?最早的教堂没有了吧?李宝准来了精神,说,不算啥教堂,现在就是一个破院子,一排土房子,都塌了,一院子草齐腰深,进不去人,现在闲着哩。将来要是登记开放了,咱把咱的老教堂再复兴起来,地方倒是不小。我说,现在先修着也中啊。李宝准马上插嘴说,那不行,信徒们会疑心,会说这说不了是给谁盖的呢。看我不明白,沈冬福在一旁解释说,到现在教会房产还没解决呢。原来教会的房产只能归登记教会,现在虽然还是以前的老人慢慢传承下来的教会,但是,因为教会一直没有开放,所以教会的老地皮现在还属于政府管理。因此教会一直没地方,都在家里聚。

4.2.1.3 鲁家店教会申请开放的各种深层因素

联系到关于鲁家店教会开放的各种说法,我想,也许最根本的原因,就是李宝准所提及的教会房产的问题了。李宝准和沈冬福他们,之所以想申请开放,不是因为觉得以前私下聚会不够光明正大(这一点后来也得到了证实,下文有所提及),也不仅仅是来自外部镇政府为了更好管理而通过沈冬福做了工作。结合多方访谈的结果,笔者逐渐意识到,私人血亲关系和多重利益的综合考虑,促成了鲁家店教会做出申请登记开放的举动。

首先,沈冬福的胞兄是镇里的副书记,而且,需要强调指出的是,他专管统战这一块。事实上,鲁家店教会申请开放的提议,是他最先向镇长提出并得到点头同意后,才跟沈冬福商量的。对于鲁家店镇来说,原来没有开放点,所有教会都属于私设点。如果能够争取一个鲁家店教会这么大规模的教会正式开放,毫无疑问是镇政府的统战工作的一大进步。而争取到鲁家店教会开放的同时,又间接地消除了一个镇政府社会管理的“扎手人物”——李宝准,对镇政府也是有利无害的。其次,从血亲关系上考虑,沈冬福当然十分支持其胞兄的工作。而同时,他是鲁家店教会的骨干信徒,同负责人李宝准之间比较能说上话,所以,请他出面来说服李宝准的任务就责无旁贷地落在了他身上。他首先基于手足关系,坚决支持胞兄的政绩工作;其次,以教友身份对李宝准进行游说和劝说,一方面显得更为亲近,另一方面,他还对李宝准进行直接的经济利益的劝解,他说:“我当时跟他(指李宝准)一说开放的事,他立马就蹦,说:没事弄这干啥哩?咱现在这样不也挺好的?弄个开放证,白让咱信徒们指着我的脊梁骨骂。我就说,弄个开放证,一,在程序上咱就属于合法礼拜了,不是啥坏事;二,开放证一拿到手,咱就可以名正言顺找政府要咱的房产了。咱教会有自己的房产,为啥一直闲着不用,非得用咱个人的?教会是神的家,神家要有模有样,不是光有一个敬拜地方就够了。你的老房子咱现在不敢装修,怕信徒们说咱是拿着教会的钱给自己整门面哩。再说了,地皮越来越贵,咱要了教会的房产之后,就算再转手卖出去,那也是教会的一大笔收入啊。用这钱再在合适的地方买一块地皮建起神家,不是比现在的情况好得多?……咱开放的事不让信徒知道就行了,以后咱该咋着还咋着,等将来他们就算知道咱开放了,也不会说开放了跟不开放不一样,是吧?(李宝准插嘴道:你不知道,这农村的信徒,本来知道的就不多吧,还好疑神疑鬼,怕这怕那,人家说个啥他都信了。人家说开放不好,他就说不好,人家说开放好,他就说开放好,没有一点判断对错的能力。他都不知道有时开放好,有时开放不好。咱现在开放就是好,他们不懂。有些事,他们少知道点,对他们对咱都有好处……)他们到时候也会明白的。咱该咋聚会还咋聚会,这个事啥都不影响。……”

[10]在申请办理开放证的过程中,沈冬福兼具的多重身份无疑起到重要的桥梁和纽带作用。首先他是一个基督徒,又是教会的骨干之一;同时,他还是镇财政所的工作人员,而他的哥哥就是乡里负责统战工作的副书记。对于非登记教会而言,它们与登记教会相比,信仰上的优越性显得格外重要,他们以拒绝登记作为“纯正信仰”的标记,所以,如果非登记教会办理了开放证,在性质上,就相当于“变节”,成为“叛徒”,是要受到其他教会肢体的鄙视和斥责的,而信徒们也会因此抬不起头来,更会因之一怒之下把“罪魁祸首”们赶出教会。对此,李宝准与沈冬福是一清二楚的,这也是他们自始至终不敢让信徒们知道“申请开放”这件事情的原因。但是,在现实的利益——教会房产面前,经过衡量,他们还是以趋利避害的方式决定了此事。一个事实情况是,随着大城市房地产价格的畸形飞涨,一些小县城的地皮也开始跟风,甚至波及到了乡镇,作为经济还算比较发达的鲁家店教会而言,近几年房价和地价都在迅速而持续地升高。如果教会没有登记,那么就不能合法地要回原房产,而且还有可能会失去(有一些非登记教会的老房产已经被当地政府以拍卖的方式转让,教会也无可奈何)。如果教会能够重新登记开放,那么就有希望进一步地落实教会房产,也就是把地皮再合法地要回来。同时,按照沈冬福的建议,信徒们根本不知道这件事情,因此整个事情对牵涉到的各方而言,都是只有好处,没有弊端。因此,在各方因素的综合考虑下,鲁家店教会开放的事情就这样决定下来。

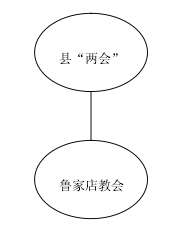

4.2.2 第二阶段:县“两会”介入

非登记教会平时与县“两会”没有任何直接瓜葛,并无来往。而做出了开放的决定后,鲁家店教会就开始积极联系县“两会”,表明了想要开放的意图。在这个阶段中,主要是县“两会”同教会——具体来说是同鲁家店教会中的两个负责人之间的联络。在这个阶段,事情的进行是比较顺利的,其中只牵涉到县“两会”同鲁家店教会之间的交往,具体请看图 4-2:

图 4-2:鲁家店教会开放第二阶段关系示意图

当鲁家店教会初次打电话给县两会主席刘长老时,他也十分意外。他在跟我叙述这个事情时,这样说:“……我一听(鲁家店想开放),那好啊,当然热烈欢迎啊。(这也是对人家表示礼貌,对吧?)还不光是礼貌啊。你要知道,在张好镇,有一个家庭教会,人数规模很大……(有多少人?)得有个五、六百人吧。我曾经叫人传话给他们负责人,说不要求你们登记办开放证,只用在我两会这里备个案,表明县两会承认你是咱基督教正规的信教团体,不是啥异端邪教。将来要是上面下来查你找你的事,你就说我在两会备过案的就行了。平时你该咋敬拜就咋敬拜,也不用跟我交代。(这是好事啊,对他们只有利没有害啊)就是啊。但就这个事情,人家都不同意。(为啥这么好的事他们不同意?)人家不想跟咱扯上关系呗。觉得咱是归政府管的,他们在咱这儿一备案,就也成了‘三自’教会了。其实,他们光说咱是‘三自’,他们自己不是‘自治、自传、自养’?他们也是‘三自’,所有的宗教都是‘三自’。他们主要是不懂什么是‘三自’,瞎害怕……(那鲁家店这个教会算是很难得的了?)那可不是?人家愿意主动申请开放,多少年没有过的事情了,当然得热烈欢迎大力支持啊。我就叫他们把该准备的资料准备好,赶快拿过来,及早帮他们申请。(你有没有跟他们说申请开放后,要归咱两会管,跟其他教会一样,交纳十一税?)这个没有。现在咱先不能提,提这个太早了,你事情还没办完,就跟人家提这些,说不过去。再说,咱两会就是个服务性质的机构,各教会都是自己管理自己,咱谁也管不着。除非有些啥通知了,咱帮着召集一下,通知一下而已。(不过,要是更多的家庭教会都愿意办理开放证,那咱两会的办公经费就不用愁了啊。)那是,别的不说,光城关的家庭教会都有几十个点,比农村的教会有钱得多。但是考虑这些都是不现实的,你没看鲁家店教会的都没敢让信徒们知道,都是偷偷申请的……”

[11]所以,在县“两会”这里,对于鲁家店教会的开放没有一点的疑义,而且简直是热烈欢迎、大力支持。从联系县“两会”,到盖好“两会”的章,鲁家店教会只花费了准备材料的时间。材料拿到县两会后,县两会秘书检查了一下材料齐全,就填写了同意开放的意见,拿出公章,当面盖好,翌日即送交县宗教局。在各个环节中,这个环节是最为高效迅速的了。

4.2.3 第三阶段:行政程序的履行

4.2.3.1 县“两会”的桥梁工作

从决定申请开放到把申请材料递交给县宗教局,中间只花费了不到半个月的时间。然而,从 2009 年 9 月中旬申请材料递上去至今,已经经历了一年多的时间,但申请的事情仍然没有结果,宗教局也并没有“正式的”回音。强调没有“正式的”回音,是因为宗教局其实通过私下里也表示了回应,但是因为并不符合正常办事程序,所以只能用“非正式的”方式传话。

按照“两会”秘书长马桂丽的介绍,在申请开放的程序中,首先,县“两会”主管办理开放证的正常程序之中的第一步,即对教会的情况进行备案,包括:教会的发展简史、教会负责人、骨干信徒、教会传道人员情况、教会房产等固定资产状况、教会地理位置、信徒人数等等,从而在教会组织内部承认了教会合法性。

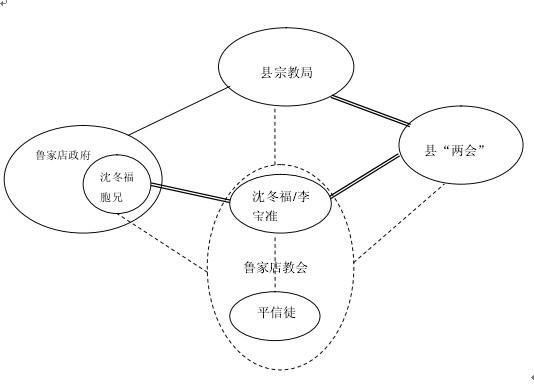

其次,还要办理的最终的“合法性”证明——由县宗教局办理登记开放证。这是最终的目的,也是最后的程序。需要县两会把申请材料盖章后递交上来,然后“最终裁定权”交由县宗教局,县两会就完成工作了。也就是说,鲁家店教会能否申请成功,就看它符不符合开放条件、县宗教局是否批准了。其实一个教会是否符合开放的条件,真正担任审核任务的是县“两会”,因为至于县“两会”的人员才会因为账目等原因频频下乡,县宗教局的工作因为涉及到各大宗教,对于具体的某个教会所掌握的情况是很有限的,所以还得根据递交上来的材料来进行审核,而材料的真实性是县“两会”把关的,因此,申请材料递交到县宗教局,名义是审核,其实是一个程序的完整而已。按照常理,在这个阶段中,县“两会”的工作已经止步,接下来,应该是县宗教局审核材料,然后通知鲁家店审核结果,无论同意与否,都有一个明确答复。也就是说,是县宗教局同鲁家店教会之间的事情了。但是,事实上,情况恰恰相反。县宗教局和鲁家店教会仍然没有正面联系过,而县“两会”则充当了其中的桥梁和纽带。于是,本来很简单的事情,发生了扭曲,如下图 4-3所示:

图 4-3:鲁家店教会开放第三阶段关系示意图

可以说,这个扭曲的图形背后,是更为复杂的事实。这些事实因为其私密性,绝大多数都是刘长老去宗教局开会时同领导面谈的,我并不在场。所以,情况的发生是我根据同刘长老闲谈而得来的,后来在“两会”秘书长马桂丽那里也得到了证实。大致情况是这样的:

县宗教局收到县“两会”递交过来的鲁家店教会申请材料后,先是私下里跟县“两会”取得联系,表示鲁家店要开放可以,但是需要鲁家店教会拿出五六千块钱的“劳务费”。县“两会”委婉地回绝了,刘长老这样跟我说:“……我就跟他(指局长)说:那估计不行,教会又不是赢利机构,没钱,你是知道的,那都是信徒们很艰难地从嘴里省出来的几个钱,你说的五六千无论如何也拿不出来的。再说了,他们愿意开放,不是纳入你的管辖了吗,你应该高兴,有些教会你拿现成的开放证给人家,人家也不会甩你(理你),更别提掏钱办证了。要是都需要交这么多钱,他们更不办开放证了。他(局长)说,李宝准不是很有钱吗,他想开放教会,还在乎这点?我就说,李宝准有钱是人家自己的钱,又不是教会的钱。教会不赚钱,就是信徒们奉献那几百块钱,不济事,过个圣诞,人家李宝准都得自己往里贴钱。他(局长)就说,那你回头问问他(李宝准)看他是咋说的吧……”

[12]

如果非登记教会申请开放证确实都如鲁家店教会一样要受到种种限制和盘剥,那就不难想象为什么广大非登记教会没有兴趣申请开放了。不惟如此,根据我了解的情况,因为登记开放过程中产生的费用问题,在长老在任的前 5 年,已有三个教会拿不出(或不愿意拿)钱而脱离登记教会的行列,不再与“两会”联系。1991 年《中共中央、国务院关于进一步做好宗教工作若干问题的通知》(六号文件),重申了宗教信仰自由政策,并提出要加快宗教立法的工作。并规定,宗教活动场所设立与开放应经县以上人民政府批准。1994 年《宗教活动场所管理条例》中,规定由县级以上的宗教事务部门对该条例的执行情况进行指导和监督,违反该条例的,由县级以上政府宗教事务部门依据情节轻重,给予警告、停止活动和撤销登记等处罚(十三、十四条)。情节特别严重者,提请同级人民政府依法予以取缔。1996 年国务院宗教局配合 145 号令的贯彻,制定了《宗教活动场所年度检查办法》,建立了年检制度。按照规定,县宗教局要对教会的开放证进行年检,合格的给办理新证,不合格的就取消开放资格。那些合格的教会要缴纳换证的费用,每年约为 300 块。但事实上,这只是一个程序而已。用刘长老的话来说就是,交钱了就合格,不交钱就不合格。这是把行政目的歪曲了,本来是在正常程序中产生的费用,结果变成了行政程序的最终目的。2004 年《宗教事务条例》出台后,2005 年 3 月 1 日起开始施行,原《宗教活动场所管理条例》同时废止,年检制度也随之废除。宗教局在政府部门属于“清水衙门”,可用资源比较少,经济来源比较缺乏。同样“清贫”的县“两会”曾以城关教会“修缮费”的名义通过宗教局向上级申请过 5 万元的资金,县宗教局最终把钱给申请回来了,但是给他们时,便说,有一万元钱作为申请时的“活动经费”已经被花掉了,只剩下四万了。长老他们想,四万也行,结果到宗教局局长那里,局长又说,你看,给你们申请经费,我还贴了不少烟酒钱呢,是不是给我留下两三千块钱补偿一下啊?就这样,5 万块钱的修缮经费,到手只剩下 3 万 7 了。但是,这 3 万多元钱仅仅是县“两会”知道,或者说仅仅是“两会”主席刘长老和秘书长马桂丽知道,城关教会负责人并不知情。所以,这个事件等于是县宗教局与“两会”之间的互惠互利。

类似的事情,在县“两会”与宗教局打交道的过程中不胜枚举,所以,对于宗教局的办事作风,县“两会”十分清楚,交往中比较能够掌握对方的心思。同样,县宗教局也不怕向“两会”坦白自己的要求,反正大家彼此都知道对方的想法。不过,在鲁家店教会开放过程中,县“两会”作为中间调停人,其实感情上是偏向同为主内肢体的鲁家店教会,基本上是站在鲁家店教会立场上同宗教局打交道的。果然,当李宝准向县“两会”了解办证的进程时,得知需要向宗教局交纳六千块钱“劳务费”时,十分恼怒,他的回应跟刘长老向宗教局的说法是一样的。

4.2.3.2 宗教财务管理改革:横生风波

因为“劳务费”的问题,鲁家店教会开放的事情暂时搁置了。而在此过程中发生了另一件事情,也间接地使得鲁家店教会萌生退意,不想再办开放证了。

县宗教局接到上级通知,在整个市范围内对基督教宗教财务管理进行试点改革,试点有三个县,X 地是其中之一。会议的核心内容主要有三个:要求各教会(包括农村教会)的财务正规化管理,由具有会计资格的人来管理教会账务;要求各教会每三个月向县宗教局报账一次,每年一次总账;要求县“两会”对此工作进行积极配合。鉴于这个管理方法被作为重要精神传达,县宗教局的正副局长们全都到齐,还请了专门的会计师来进行讲座,并要求全县各教会的负责人、保管和会计必须到。会议持续半天,当时接到刘长老的通知,李宝准和沈冬福以及保管齐贤忠比较配合,都赶过来了。会后,宗教局的领导和讲课人都先走,余下的与会信徒由城关教会安排统一吃大锅饭。

会议后,信徒们三五成群,对会议精神议论纷纷,都说宗教局是拣软柿子捏,咱的账“两会”的会计年年帮着去审,三把锁五本账管一个箱子,还会有啥问题?人家家庭教会的连个奉献箱都没有,奉献款都揣在私人自己口袋里,怎么不去管管他们?

事实上,从客观角度看,农村许多教会缺乏正规会计,账务管理混乱,广大信徒的利益受到不同程度损害的可能,也是实际存在的。教会财务正规化不失为一个很好的提议。但是在具体操作中,却出了问题。与会的各教会骨干信徒们对第一条嗤之以鼻,说“每个教会都得有会计资格的人当会计”,那就等着宗教局往教会里安插人手了;而“三月一小汇、一年一大汇”的要求也引起县“两会”的不满,认为之前自己一年下去查一次账,做得已经很好了,现在宗教局等于是把权力全部收归自己手里了,那剩下“两会”干什么呢?李宝准和沈冬福对此意见更大,并表明,宗教局这样子办事,都不想办开放证了。李宝准很愤怒地说:“……宗教局该管的事不管,不该管的事手却伸得老长。人无论是谁,到了教会,教会是神家,就应守教会规定,不该按照世俗的来。否则就不是搞好宗教工作,而是搞乱了。现在来跟我们讲文件(指进行宗教场所财政管理办法试点的事情),请问,你自己学好了没有就来给我们讲?我那儿的账,咱不是说哩,说不定比他宗教局的账都清楚,他还来查我哩!……该管的事你尽心管就行了!我们的开放申请交上去一年了,还没有回音,也没有答复,这不是行政不作为么?鲁家店镇现在没开放点,政府都想批,咱县“两会”也同意了,宗教局凭什么不批?……宗教局如果再不办开放证,我就不再办了,到时候给我我也不要了。我不开放,你能拿我怎么样?那么多没开放的,你能管得了几个?你要是来检查,我‘呼’地散了;你不来,我照样礼拜。你有多少时间还能天天来看着我?这就是化整为零、游击政策……”

[13]

上个世纪用来抗击日本侵略者并屡建奇功的游击政策,此时竟被还施予创造出这个战略战术的主体,听起来确实让人有种啼笑皆非的感觉。

到现在为止,足有 1 年半多的时间里,仍然没有任何正式的或书面的结果和回音。照目前的情形来看,鲁家店教会申请开放是失败的。按理说,第一,目前主动申请开放的教会并不多(从去年到现在,全县只此一个教会在申请办理开放证),不至于要排队办理;第二,鲁家店教会按照规定,是符合开放条件的35,这一点县两会已给予认可,宗教局其实例行公事即可。因此,并不需要一年半这么长的时间,况且迄今为止还没有后文。现在看来,鲁家店教会的开放证是搁置下来了,而鲁家店教会的负责人也逐渐不再跟县“两会”联络了——毕竟是为了办理开放证才瞒着信徒私下来往的,现在把双方联结在一起的纽带断掉了,也就没有冒着风险继续往来的必要了。看似简单的事情花费了这许多工夫,当然是有深厚的复杂原因的,事件之中各方的关系微妙的转换和来往是重头戏。

4.3 整个事件中的关系网络及类型

在鲁家店教会申请开放事件的始末,牵涉到了多方行动主体,包括:鲁家店教会的平信徒们、负责申请开放的李宝准和沈冬福、鲁家店镇政府及沈冬福的胞兄、县“两会”以及县宗教局。因为处在不同的结构位置上,有着不一样的利益考虑,因此,在此过程中,各行动主体有着各自的利益诉求,因此也表现出不一样的行动。他们之间的错综复杂的关系,笔者尝试进行图示:

图 4-4:鲁家店教会开放过程中各方关系示意图

图示: 双线表示关系紧密,交往频繁;

单线表示关系一般,正常交往;

虚线表示关系松散,交往较少。

从图示可以明确看出,其中有四个行动主体,镇政府、教会、两会和县宗教局。其中,教会很明显地又划分为两个群体,李宝准和沈冬福同平信徒们截然分开。不同行动主体之间因着不同的关系而进行交往,组成了一个生动的社会行动网络。

4.3.1 私人和血亲关系的利用

研究发现,在当代中国的政治实践中,私人关系的力量已非常明显,没有这种私人关系,正常的政治运行都有可能难以进行。官员在很多时候无法动用国家所赋予的行政权力资源,而是必须运用一些自己所拥有的非权力性社会资源,才能完成任务。基层政府职能部门正常工作的开展,也需要官员在科层体系之外,利用个人人际资源,协调同其它机关的关系,整合各种必备的资源(彭勃,2004)。

镇政府的发起工作就充分体现了这一点。它利用政府内部和教会内部的个人之间的私人关系,把教会开放的公事演化为私事来叙说,并成功说服了可能难以说服的教会负责人来按照自己的想法实施。

从上图可以看出,在鲁家店教会、镇政府、县宗教局之间,产生了一个“结构洞”,而镇政府正是居于结构洞当中的关键的角色。也就是说,在鲁家店教会申请开放的第一阶段,镇政府是重要的力量。它一方面利用政府工作人员(沈冬福的胞兄)所拥有的私人血缘关系来与教会进行协商,取得教会同意后一方面又利用与宗教局的行政关系进行看似公事公办的程序。而鲁家店教会和宗教局之间,由于前者处于未登记状况,后者的工作范围却在登记教会之内,所以二者缺乏直接来往的媒介。镇政府通过把这二者进行牵连,一方面达成自己更好的统战成果的目的,一方面将李宝准及其领导的鲁家店教会这样一个烫手山芋进行降温,并找到一个更为强有力也更有针对性的管理部门——县宗教局来接手管理。

可见,在第一阶段,分别动用和介入的关系有三种,其一,沈冬福及其哥哥的血亲关系;其二,沈冬福和李宝准的教友关系;其三,教会房产的经济利益关系。这三种关系交错起来,共同促使了教会负责人方面办理开放证上态度的动摇和转变。

还有一层关系,是镇政府和县宗教局的关系。在前期工作中,镇政府通过自己的机关人员与教会中人的私人血缘关系先打通了这个关节,使得教会开放的事情具备了可能性。之后,镇政府统战部门同县宗教局取得联系,表明有一个教会想要办理开放证,请宗教部门批准。在当前,开放教会并不受县宗教局的欢迎和支持。因为在宗教管理任务越重的地区(如 X 地),开放教会增多,意味着宗教局的工作量的增加,而同时被认为宗教工作不到位,总之是影响政绩的。所以,镇政府找宗教局来商量鲁家店教会开放的事情,有一种说情的意味。不难想象,在此种情况下,基层部门之间的“共惠”必然成为首要前提。

4.3.2 利益关系的凸显

在整个申请开放过程中,牵涉到的行动主体主要有五个: 李宝准/沈冬福、鲁家店镇政府、县“两会”、县宗教局以及鲁家店教会平信徒。根据前面的分析,我们可以看到,之所以此事件能够发生,同每个行动主体的利益关系是密不可分的。

4.3.2.1 李宝准/沈冬福

首先,作为一个非登记教会,鲁家店教会的开放可以说(按照他们内部的共识)是一种信仰纯正性和合法性的丧失,可以说在信仰上是属于利益受损的。但李宝准和沈冬福首先并不认同这种观点,其次又把这个开放事件局限于几个教会负责人知情,所以从侧面上也就使平信徒们不受到开放事件的**影响。同时,申请开放的最直接动机在于理直气壮地“合法讨回”教会原房产,可见,对于李宝准和沈冬福而言,鲁家店教会的出发点是利益,目的也是利益的获取。

4.3.2.2 鲁家店镇政府

同理,按照前面的分析,我们可以从两个层面来分析鲁家店镇政府在其中的利益。对于沈冬福的胞兄而言,无疑是为了表现自己统战工作的能力和效果;同时,对于鲁家店镇政府而言,也能够最大限度地降低李宝准及其教会所可能带来的社会管理的风险。因此,是一举两得之事。

4.3.2.3 县“两会”

我们已经发现,在整个环节中,县“两会”这一“关”是最好过的,是所有环节中最为高效快捷的。县“两会”二话没说,教会材料准备好后,就直接进入行政程序了。但这并不能简单地说是“两会”好说话、易办事。其实,在县“两会”迅速的回应和行动背后,有着多方面的考虑。首先,县“两会”有属灵上的考虑,即无论是登记内还是非登记教会,都是信主的,他们要办的事都是为着主,所以最大程度地支持。县“两会”的秘书长马桂丽曾这样跟我说:“咱们信主的,信的都是一位神、一本圣经,有啥大的分歧了?总归都是信主的。主内的人但凡办事,都是为着荣耀主名来的。脑筋不清楚的人才在那里瞎咧咧,背后爱论断,反而羞辱主名。咱这两会,不是我自夸,真是,就没有那么多看法,没有那么多门户之见。当时家庭教会的小梦,人家抓她,咱能对她一点都不知道?不过觉得她怎么说都是信主的,圣灵感动唱了一些歌,别人听起来不入耳一点,但也没有犯法啊?所以,人家来调查,咱不但不出卖,还要保护。信主的人,在主内都是弟兄姊妹,何必你说我不对、我说你不对,背后论断呢?人说的都不对,只有神说的才对,所以应该听神说的,不听人说的……”

[14]

其次,应该还有世俗上的考虑。从教派分离的现状来看,县“两会”很希望能够让更多的非登记教会加入进来,以彰显县“两会”的工作效率和影响力的增加;同时,鲁家店教会的开放意味着县“两会”所辖范围在统计学意义上的扩大。原来整个 X 地全部 16 个乡镇中,有 9 个乡镇有开放点,另外的 7 个乡镇是没有开放点的。如果鲁家店教会申请开放成功,则拥有开放教会的乡镇可以增加到 10 个,而没有开放点的则只占 6 个。所以只要有要求开放的,都不遗余力鼎力支持。

如果说最直接的影响,莫过于经济利益了。县“两会”工作人员不拿财政工资,所有经济收入靠从下面所属各教会提取年奉献款的十分之一来获得。所以,更多的教会的加入,能够把“十一税”提取的范围扩大。登记教会越多,县两会的办公资金便会更多一些。需要强调的是,县“两会”的人员设立上,有两会会长、两名副会长、秘书长、秘书、两名办事人员等七个人员组成,但真正管理“两会”事务的,只有“两会”会长、秘书长和“两会”所在的城关教会负责人所兼任的办事人员这三个人。县“两会”平时的办公经费全部来自于下属教会的十分之一奉献,即各教会每年的净收入的十分之一,要奉献给两会。有的教会一年收入能有一两万,交到两会的就有一两千;有的教会一年也收入不了几百块,那只能有几十块钱可以奉献。遇到有教会盖房、装修等大事,不仅要免受一年或几年奉献款,而且“两会”还得给拿几百块钱“赞助”。所以,像鲁家店教会这样信徒比较富裕一点的,在十分之一奉献上能够占不小的比例。笔者虽无意质疑县“两会”在鲁家店教会开放之事上属灵上的考虑,但很显然,脱离了世俗考虑而仅仅强调其属灵的一面,也是不切实际的。综合考虑,对县“两会”而言,鲁家店教会办理开放证是有百利而无一害的。

4.3.2.4 县宗教局

至于县宗教局,虽然多开放一个教会可能会小小影响到政绩,但是,若考虑到在此过程中有可能得到的经济上的报酬(如它提出的“劳务费”),那么还是值得一做的。出于此目的,县宗教局在鲁家店镇政府跟其商量准备开放教会时并没有一口拒绝;同理,在行政程序走至这一关,正是由于此目的的无法达成,鲁家店教会的开放终成泡影,不了了之。

4.3.2.5 鲁家店教会平信徒

最特殊的是鲁家店教会的平信徒们。鲁家店教会的开放,从最根本上违背了他们的意愿,把他们置于非登记教会的“叛徒”之列。而这个,相对于遥不可及的“教会房产”,可能显得更为重要一些。从这个意义上来说,在所有的相关人群中,只有鲁家店教会的平信徒们是“利益受损”的。

因此,作为鲁家店教会申请开放证的相关人群中人数最为庞大的一支,鲁家店教会的平信徒们却被孤立于这个关系网络之外。他们同县宗教局、镇政府以及县“两会”没有丝毫联系,只跟教会负责人有微弱的联系——但也仅限于教会的其他事务。这充分证明了,广大农村的平信徒们在教会的对外事务上,确实没有太多的平等参与同民主协商的意识,往往许多事情上都主动或被动地排除在外,大权交由教会负责人或骨干们。

在申请开放这件事情上,平信徒们的地位就像空气,丝毫看不见他们的存在,但毫无疑问却十分重要。要知道,对于非登记教会的信徒而言,他们对自己的群体身份认同,在同与其他的那些烧香拜佛之类的民间信仰比较时,是强调自己是“信主的”。但当与登记教会的相比较时,他们的观点不仅仅是自己是信主的,而是强调自己是“真正”信主的,信的“纯”;而登记教会的跟他们自己相比信得比较宽泛。也就是说自己走的是“窄路”、十字架道路,而登记教会的信徒走的是“宽路”。这一点是所有非登记教会的讲道人员都会提到和比较的。但是,在强调这一点的同时,现在的讲道人员也会说明,并不是说“登记教会的信徒就一定不得救,非登记教会的也不一定都得救”,还要看个人怎么做。不过,一般而言,非登记教会彼此之间有一个隐形的相互监督,在他们看来那些主动登记的教会无异于“软弱”、“变节”、“叛变”。这样长期存有的共识,使得鲁家店教会的负责人无法忽视信徒们知道真相后可能的糟糕反应。于是,在实际的办理开放证的过程中,平信徒们确实是被“透明化”了。但不可否认,他们影响着教会负责人所能采取何种策略来与县“两会”及县宗教局进行周旋,也影响着后两个机构以什么方式来与教会负责人来往。但是,他们的存在本身对事件是一个客观上的条件。因为申请开放这件事情惟独平信徒们不知道,因此,教会做为一个群体的力量不能表现出来,一方面,李宝准们希望能够早日顺利地把事情办成,再去进一步讨要房产;但另一方面,又不能利用教会信徒群体的优势,所以在与其它方面尤其是镇政府和县宗教局进行交涉时,处于明显的劣势和被动状态。以至于在不合理的条件没有同意的情况下,申请开放的期望最终以失败收场。

回顾整个鲁家店教会申请开放的过程,我们可以看出,其中的各方都有一定的利益掺杂在内。具体见如下图示:

行动主体 相关利益

县宗教局………………………经济利益与政治业绩

县“两会”……………………属灵考虑和属世利益

鲁家店镇政府…………………降低社会管理的可能风险

沈冬福之胞兄…………………政绩(工作任务的出色完成)

沈冬福…………………………亲情及人情面子

李宝准…………………………展示个人能力、巩固教会地位

平信徒…………………………信仰不纯正与“不得救”的风险

图 4-5:鲁家店教会开放过程行动主体相关利益图

可见,除了鲁家店教会的平信徒们属于利益受损群体之外,其他相关各方都有各自的利益包含其中,也正是因此,平信徒们被“悬置”起来,排除在整个事件之外。总之,在各类群体的社会交往中,利益要素确实越来越凸显其重要性,有时甚至超越了制度性的规定,并压根无视后者的存在。“无利不起早”这句俗话,竟在鲁家店教会申请开放这件事情中得到了最好的印证。

注释:

[1] “两会”是“基督教三自爱国运动委员会”和“基督教协会”合起来的简称,以下均为在此意义上使用,与经常所云政府的“人大”和“政协”两会并无关联。其实“基督教三自爱国运动委员会”和“基督教协会”两者并不是一回事,前者具有一定的行政管理色彩,后者则是更多突出宗教性质,但是在 X 地(以及其他许多的地方),“两会”的组成班子是同一批人,所以导致了两个机构合二为一,彼此不分。在正文中还会有所分析。

[2] 根据《南阳民族宗教志》及 X 地宗教局内部资料整理。

[4] 25见访谈记录(2010-08-20 李宝准)。

[5]美国宗教社会学家 Lewis Rambo 综合人类学、社会学、历史学、心理学和神学,对皈依过程的各种因素作了系统化的整理、归纳出宗教皈依的完整研究模式.这个模式分为七个阶段:一、环境(context):二、危机(crisis )、三、探问(quest );四、会遇(encounter);五、互动(inten3ction );六、投身(commitment ):七、结果(consequences).其中第二阶段的危机,又可分为十一种情形:第一、意料之外的神秘经验.第二、濒死的经验。第三、生病及痊愈。第四、自问生命的意义何在。第五、渴望超越。第六、意识状态的改变。第七、精神疾病。第八、追求新的生活变化。第九、离开原来的信仰。第十、外界刺激。第十一、追求自我实现(Rambo.

1993:46)。

[6] 见访谈记录(2010-08-20 李宝准)。

[7]见访谈记录(2010-09-02 李宝准及沈冬福)。

[8] 见访谈记录(2010-08-20 李宝准)。

[9]见访谈记录(2010-09-02 李宝准及沈冬福)。

[10]见访谈记录(2010-09-02 李宝准及沈冬福)。

[11] 见访谈记录 2010-08-12 刘长老。

[12]见访谈记录(2010-11-17L 长老)。

[13] 见访谈记录(2010-09-02 李宝准)。

[14]见访谈记录(2010-10-15 马桂丽)。

(本文节选自杨林霞博士论文:《冀南X地乡村教会非登记教会与乡村社会秩序研究》,2011年4月。)

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司