四 中世纪刑事审判、证据制度的特点与解析之一

——为司法者提供免受“血罪”惩罚的程序设计

任何诉讼程序的设计,要想维系其合法性、公众的公信力,都必须重视事实发现功能。在中世纪盛行的神明裁判、宣誓审判也不例外。基督教的血罪审判观念,使中世纪的非理性证据、审判模式的设计,必须完成双重职能:一方面,为了法官免受道德犯罪的惩罚,程序必须保障司法者在司法过程中不动用主观判断,省却司法者事实认定、法律适用职能,压缩自由裁量空间;另一方面,程序的结果必须最大限度地获致真实。尽管一个具体的程序设计,例如宣誓的格式化、宣誓帮助人的数量、严格僵化的程序要求等,可能承担着上述的双重职能;但是为了论述的方便,本文根据这两种不同的目的、职能分别在第四、第五章进行论述。

(一) 事实、法律、判决结果的一体性 :避免事实裁判、法律适用的概括性司法设计

审判是一个适用三段论的过程,在其中,不可避免地涉及到事实认定、将相关的实体法应用到认定的案件事实之中两个独立的、互为基础的阶段。然而,神明裁判、司法决斗、宣誓审判中,当今审判中法律、事实的两分法是没有的;相反,法律问题和事实认定问题是“打包”“一揽子”由“上帝”或者“程序法”给出的。实体法、事实认定、判决结果三者“混合”、“浓缩”为一体并归结于一个现象或者数字:有无烫伤、是否沉水、规定的宣誓人数量是否达到。一位德国学者曾经很好地展示了德国现代与古代诉讼之间的区别:“他将前者比作三段论,法律规则、司法规则是大前提,事实认定是小前提;而后者,则没有这样的结构,仅仅是简单做出要求被告作出赔偿的命令。”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p. 183.] 密松尔评价道:“对于证据,没有多少裁量权,更不用说像我们现在对证据的评价了:举证的结果是概括性的。判决中也不陈述法律:仅仅是说哪一方正确”[ S.F.C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law (second edition) Butterworths, 1981, p. 39.] 不仅和现代的司法过程不同,也和之前的罗马法不同;“在罗马法中,判决是在听取证据的以后,以主张是否成立为基础,而决定的是当事人之间的争议; 相反,日耳曼法的判决不是结束司法程序,而是在听取证据之前给出的。‘前者决定原告的主张是否实质性的成立;而后者是从程序的视角出发,决定已方主张与对方主张是否相关。它判决那些承认犯罪的被告支付罚金,而否认犯罪的被告则被要求提供证据。’”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p. 288.]

这种判决的得出没有经过现代法律程序必需的事实认定、实体法律适用过程;法律问题、事实问题的区分也不见踪影。而正是法律、事实问题的分离,[ 法律、事实问题的区分,在当代的英美司法中是一个基本问题,是法官与陪审团、初审法院与上诉法院职能划分的基础。从源头上考察,可以发现,它是二元审判中法官与陪审团相互推却责任的一种装置;当血罪、道德犯罪的审判观消逝的世纪,它又成为法官应对行政权力不当干预、逃避政治压力的避难所,也成为陪审团发挥nullification 职能的一个必要条件;它构成了刑事诉讼中权力分离与制衡的基石。关于二者的区分、陪审团功能的转换,由于篇幅所限,不容赘述。] 才使事实问题成为司法过程中一个具体的重要方面,才能使承载、解决案件事实问题的实体法律发展成为一种可能。正如密尔松所言,“法学的发展取决于对事实问题进行日益精细的考量 …… 在任何时代,法律发展都是受制于法律程序将事实问题交由法律予以解决的程度。”[ S.F.C. Milsom, law and Fact in legal Devolopment , U. Toronto L.J.I.I.1967, p.27.] 这种远离事实问题、实践问题的司法实践,不可能使反映、解决事实问题的实体法得到长足的、精致的发展;相反,实体法要么被程序设计者、程序实施者“束之高阁”,要么依附于程序法,夹杂在程序法之内,呈现出程序法、实体法合一的特点。[ 这就是为什么古代东方例如中国刑法发展十分精致,以至于到在唐律中出现令我们惊讶的“罪数形态”的条文;而西方却钟情于程序法的发展;仅仅是在宗教改革、启蒙时代、法国大革命以后,欧洲大陆渐渐抛弃了传统天主教“污染 ”的观念以后,“自由心证”使事实问题成为法官判断的事项,实体法才从实践、事实认定的基础上,得以充分的发展;(虽然12-13世纪罗马法的复兴对刑事法的理性化有重要的贡献,但是不能夸大其作用,因为从加洛琳娜法典的内容就可以看出其实体法、程序法合一的特点,该法典目的就是专门为重罪、死刑犯罪设计的程序)而保留宗教传统的英国、以及后来坚守基督教的美国,始终没有放弃西方曾经发展起来的“程序至上”“没有程序就没有犯罪 ”的传统;当今英美刑法的基本原则都是从古老的罗马法罗马教会法格言中得来的,不似率先抛弃基督教的欧洲大陆那么精致。另外,至今刑法与刑事诉讼法合二为一加拿大的立法方式也很好的体现了实体法依附于程序法的传统,确实是基督教刑事法律传统的一个活化石。] 产生这种现象的原因十分简单:司法者不敢对事实问题、法律问题进行判断,所以导致了事实判断、法律判断的合一与法律适用过程的简陋。[ 也许有人会认为当时人类认识能力不足,但是仔细考察中世纪的程序历史,会发现这个判断是十分幼稚的,笔者将在后文对相关的问题进行分析。] 仔细分析,就会发现这种司法程序匪夷所思的特点:尽量避免对案件事实的裁判,尤其是涉及到导致死刑、流血刑罚的重罪案件。

(二) 对案件事实裁判的故意规避:

流血案件中“非理性证据制度”的绝对使用V轻罪、民事案件中理性证据的使用

从中世纪程序、证据法所规定的证据方式中,我们可以看到本来信手拈来的更有证明价值的证据,例如证人证言、情况证据等,被人为的限制:要么仅仅起到证明程序事项的作用,要么被立法、司法者置之高阁。相反,宣誓、神明裁判、司法决斗则具有优先使用的法律效力。这种奇异的做法,尤其是在死刑、流血刑罚案件中尤为突出。

1 非理性证据、审判制度的使用范围

(1) 宣誓代替证人证言、情况证据

最能体现中世纪这种司法风格的就是威尔士的法律。在威尔士法律中,“宣誓是其法律制度的基石;它适用于几乎所有的刑事案件、民事案件。如果被告拒绝通过宣誓来否认犯罪,那么双方的证人证言应当使用,并且案件应当在提交证据基础上予以解决。 ”[ Anomalous Laws, book IX. Chap. ii.§9. quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager

of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.55.] 但是,对于重罪案件, the book of cynog 正式宣布:“证据不能在下列案件中提交:谋杀、侮辱、流血案件、伤害案件、残暴行为、抢劫、焚烧建筑物、盗窃、担保、公开的攻击、通奸、暴力;因为证据不能摧毁宣誓。”[ Anomalous Laws, book VIII. Chap. xi. §31, quoted by Henry Charles Lea, id., at 55.] 也就是说,当涉及到死刑、流血的判决的刑事案件的时候,在其他案件中可以使用的证人证言就不能使用了。并非仅仅限于威尔士,“在所有的中世纪的法律中,最少受到罗马法影响的是撒克逊法, 其承认宣誓的效力——无论(犯罪)事实多么明显,被告仍然可以在某些案件中证明自已的清白,并且不允许反驳的证据出现 ……苏萨的红衣主教亨利(Cardinal Henry of susa)对撒克逊、达契亚(Dacia)的做法进行谴责:即使手中拿着被盗的物品,并且失主有许多目击证人在场,被告人还是能够洗清自已。这种不理性的滥用盛行了好长时间,并且在15世纪巴莱宗教会议(council of bale)上倍受指责。”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force: Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.22 see note 5.]

最让学者不解的还是宣誓内容的格式化、以及将目击证人转换成宣誓帮助人、将证人证言强制转换成宣誓的做法。在主宣誓人(受害方或者指控犯罪的目击证人)陈述完自已的主张以后,有可能是目击证人的宣誓帮助人不能陈述自已的耳闻目睹,仅仅是对主宣誓人宣誓内容所持有的一种确信进行宣誓。 “如果任何人指控另一个人盗窃,并且被告人是自由人,拥有他的证人,那么让他用宣誓来证明自已的清白。在这种涤罪宣誓中,证人对被告人的陈述内容,也就是证人‘通过自已的眼睛看到了什么,凭自已的耳朵听到了什么’进行宣誓;但是如果他们成为宣誓帮助人,他们就不再是证人,而仅仅是对被告人主张的真实性进行宣誓。”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p. 218.]这些宣誓帮助人不是证人[ Dorothy Whitelock, English Historical Documents: 500-1042 vol. 1, David C. Douglas gen, ed., Oxford U. Press ,1955, p.335; Henry C. Lea, Superstition and Force: Essay

on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers

&Co. 1892, p. 55.], 不对案件的事实进行宣誓、证明,他们“仅仅是对自已要帮助的人的可信性、对其誓言纯洁性进行宣誓”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876,p. 297 ; William Forsyth, History of Trial by Jury ,1875, p.62.

“它不是对案件事实的陈述,而是宣誓帮助人对自已所支持的主宣誓人所表达的一种道德意义上的忠实性(fidelity)、忠诚性(loyalty)、信任度(faithfulness)……当事人总体上的品格、社会名誉,与法庭上对其指控事实的真实性等量齐观” See Richard Firth Green, A Crisis of Truth-----Literature and Law in Ricardian England ch. 1, U. Pa. Press ,1999, pp.101-102,110.] “仅仅对他人宣誓的真实性进行宣誓”[ James Bradley Thayer,A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law ,1898, p.25.] 在教会法中也是如此,“宣誓帮助者不是对被告人所宣誓中所包含潜在事实(underlying facts)的真实性宣誓,而是针对自已相信被告宣誓内容的真实性进行宣誓。”[ See the decretals Quotiens Trdentinus, X 5.34.5 in Corpus Iuris Canonici ii, 870, and De testibus (X 5. 34.13)

in Corpus Iuris Canonici ii, 875, quoted by R. H. Helmholz, “Crime , compurgation and the Courts of the Medieval

church”, law and History Review, Vol. 1, No. 1, (Spring, 1983), pp.1-26.] 这种证据继承了罗马共和时代品格证据的衣钵,并演变成当今英美证据法品格证据的前身;它虽然具有部分的证明价值,但是在中世纪的基督时代,这种证据制度,以宣誓人的数量,代替了事实判断,并决定了当事人的命运。

而宣誓帮助人宣誓的内容,也仅仅是一种格式化公式。和早期古日耳曼宣誓帮助人的格式一样,大约公元900年的盎格鲁撒克逊式宣誓格式是:“以主的名义,某某人所做的宣誓是真实、没有伪证的”。一个世纪以后,伦巴第(lombard)法律规定的宣誓为:“被告所做的宣誓是真实的,上帝,帮助我吧”。后来,Bearn规定的形式是:“以圣徒的名义,他说的是实话”。直到16世纪还一直使用的诺曼底法所规定的宣誓格式是:“威廉姆所做的宣誓是真实的,上帝、圣徒帮助我吧。”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force: Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p. 58; J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, pp.296-297; Richard firth green, A Crisis of Truth-----Literature and Law in Ricardian England, p.121; Melville Mandison Bigelow, History of Procedure in England from

the Norman Conquest , Macmillan and CO. 1880, pp.303-304.]

从古日耳曼和盎格鲁撒克逊法律中,我们可以明显地看到,作为宣誓帮助人的知情证人从来都不缺乏:宣誓帮助人有两个来源即交易证人与社区证人。我们首先看交易证人。交易证人被用来佐证买卖、赠予、交换等商业交易[ “4:每个乡镇,都要挑选出33个人作为证人;5:小的乡镇,每一个百户,要12名,或者更多。 6: 所有动产买卖,都要有证人,每一个证人都要对他们所看到、听到的进行宣誓; 在每一项买卖中,都要有2个或者3个证人在场。”AETHELST,V.1,§5;Cf.H.&E.16; Ine, 25; Alfr,34; Edw,I;Aethelst,II.10,12; Edm.III.5; Will.I.45, III,10.; EDG.IV.4];十分明显,他们是目击证人。我们再看社区证人;它们是从当事人的亲戚、朋友中挑选,很有可能对案件事实十分了解,它构成了以后英国知情陪审团的源泉。从13世纪挪威法律中我们可以看到宣誓帮助人对于案件事实的知悉,“当需要11名宣誓帮助人时,其中的7名必须是智力正常的成年人[ ],并且绝不能和被告人有关系,但必须是当地的居民,并且熟悉案件事实”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture , pp. 47-48.] 所以,从法律规定的宣誓帮助人宣誓资格来看,所有的交易证人、以及部分社区证人,应该是现代意义上的目击证人。但是,法律却“武断”地禁止他们提供能够直接、全面反映案件事实的信息。后世的学者评论道:“这些法律简单地将某些可能成为目击证人的人区分开来……但是那些被称为法庭证人的证人从来不为早期的法律认可,并且好像在盎格鲁撒克逊法律中也难觅其踪。”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p.187.]一旦他们在法庭作证的时候,交易证人作为宣誓帮助人,其宣誓是一种避免对案件事实陈述的格式化语言 [ J. Laurence Laughlin, Id., at 195.] 梅特兰也指出“除了当事人宣誓、宣誓帮助人宣誓以外,法律也知道、分辨出目击证人的誓言;但是很明显,在古代很少求助于这种证据模式……当证人来法庭作证时,其唯一目的就是保证一套格式化的东西(指当事人的宣誓)是真实的;他没有义务如实回答任何问题。他的宣誓只是一个支持性(assertory)的宣誓”[ Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I ,

Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p.601.]

将目击证人强制转化为宣誓帮助人、将案件事实陈述转化为对主宣誓人的道德与事实陈述持有的信任度的做法在我们看来是十分荒唐的,但是对于规避事实判断的基督时代司法者而言却是必须的,也是一种无奈的选择。因为一旦涉及到证人证言,不同证据之间的相互矛盾可能出现,并因此不可避免地需要司法者运用自已的主观判断来考量证据、判明真伪;而这恰恰是导致“个人因素”介入死刑判决结果的表现。

由于避免在审判中使用证人证言,所以,罗马法早已实行的“交叉讯问制度”无论是在意大利的世俗法院还是在各地的教会法院都不见踪影;正如Thayer说道:“没有交叉询问,允许使用的是宣誓本身;证言内容的证明价值、其对法官的说服力根本没有立足之地。”[ James Bradley Thayer,A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law (1898) ,p.17.]

(2) 司法决斗代替证人证言、情况证据

和宣誓制度一样,司法决斗专门适用于重罪案件。据学者考察,“所有的严重犯罪案件——对其惩罚是剥夺生命或者损坏肢体 ——原告成功的告诉意味着即他自动地、立即地向被告提出司法决斗;但是在轻微的案件中,这种直接产生司法决斗的效果是不存在的;相反利用证人证据则是必须的。” [ Beaumanoir, LXI,2(Salmon, NO,1710), and Beaumanoir, XXXIX,4 (Salmon, NO,1148); “Livre de J, et p.” II,18,§1,

quoted by A. Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France ,

translated by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.59.] 只要被告否认指控的犯罪并且涉案的当事人不同意调解,几乎所有的可能判处死刑或者损坏肢体的案件都是以司法决斗作为最主要的证明方式。 同样,根据Grand coutumier de Normandie, 涉及到生命或者伤害的那些死刑或者身体刑的案件,如果原告拒绝接受伤害赔偿,那么将自动适用司法决斗。[ R. Howard Bloch, Medieval French Literature and Law , University of California press ,1977, P. 16.]“如果被告不做有罪答辩,所能做的就是司法决斗或者证人。在司法决斗的情况下,决斗的胜败将一切问题都解决了;在证人的情况下,证言最初有一系列的格式构成,法官不对任何证据进行判断权衡。什么证据证明手段都没有比这种更简单 ”[ A. Esmein; A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated by John

Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.252.]即使在王室法院引入纠问制以后的所谓理性证据时代,我们看到王室立法在重罪案件中又重新导入司法决斗:“在1306年,腓力四世(Philippe le Bel) 重新规定,在涉及到死刑判决的刑事案件中,当证人证言不是那么确定性的时候,司法决斗可以使用……不管怎样,无论是王室立法还是地方习惯,都表明在官方引入纠问制以后,司法决斗的使用频率是十分高的。”[ Andrea Frisch, The Invention of The Eyewitness witnessing and testimony in early modern france , Chapel Hill,

2004, p.46.]

需要注意的是,适用司法决斗的另一个前提是目击证人提供案件事实,并且相当可信。“司法决斗所要证明的,是证人所做的肯定性宣誓;如果没有人宣誓说他看到了什么,那么决斗就不能进行”[ S.F.C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law (second edition) Butterworths, 1981, p. 39.]。我们看到,对证明案件事实极其重要的、并且信手拈来的目击证人的证言,仅仅被作为开启司法决斗的条件,仅仅被赋予决定采取何种证明、审判方式的程序意义。所以曾有学者作出以下评价:“司法决斗的结果,独立于认识论上的真实。”[ R. Howard Bloch, Medieval French Literature and Law , University of California press ,1977, P. 46.]

(3) 神明裁判代替证人证言、情况证据

在民事案件中,使用神明裁判的前提条件是“缺乏证人证言或者经过双方当事人的同意”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892,p.39.] 而在刑事案件中的,可以说立法旨趣大相径庭。据学者考察“神明裁判是一个最后的、权宜的手段,不仅当被告人是年老的、或者是残疾而不适宜参见决斗,还使用于没有宣誓帮助人或者证人,或者不一致的情况下,或者基于任何原因判决不能形成的时候。”[ James Bradley Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law ,1898,p.36.]付诸于神明裁判的案件有时是“公开的暴力犯罪,或者在现场人赃俱获的犯罪,或者有其他的有罪证据存在的情况下”[ William Forsyth, History of Trial by Jury ,1875, p. 66.];在这种情况下,法律规定使用神明裁判,不能不说是避免对事实进行裁判。从8世纪英国主教Ecgbehrt的主张中,我们可以看到求助于神明裁判的理由:“证明被告人无罪,使用宣誓就可以了;但是如果判决有罪,则必须由上帝来裁判。” [ Dialog. Ecbert. Ebor. Interrog. III.(Thorpe, II. 88) quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force: Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.414.

而在神明裁判中,“严格地讲,判决几乎是来自天堂,接受水审或者热铁审的人被认为是消极的;这种消极性特征同样适用于法庭,因为证据方式——神明裁判自动给出了答案,并不需要任何解释。” [ Virpi Makinen and Heikki Pihlajamaki, “The Individualization of Crime in Medieval Canon law”,

Journal of the History of Ideas , Volume 65, Number 4, October 2004, pp. 525-542.]

2 理性证据制度与自由心证的适用:民事案件与非死刑、非流血的刑事案件

在中世纪存在着理性的审判、证据制度。据近代的学者考察,和神明裁判、司法决斗、宣誓审判、证据制度并列存在欧洲大陆的,是始于800年代加洛林王朝的一个对案件事实进行调查知情人的“Denumciation”。其做法是在涉及皇室财产的案件中召集当地的居民调查事实,这就是陪审团的前身;但是,需要注意的是,它仅仅适用于民事案件。“既然国王的利益和犯罪有关,为什么不适用刑事案件?”该学者仅仅引用了一个古老的格言 “任何人都不能在失去生命或者肢体的案件中被(理性)调查”。类似的方式于900年在教会法院也开始使用,即召集知情的证人来证实犯罪。

[ A.Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated

by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913,pp.83-84,97-98; Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I ,

Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p.601.] 在14世纪的法国又有类似的制度,其实是沿循加洛林王朝的做法;“被告人同意是适用国家调查的条件;但如不同意则被强迫表态愿意接受国家的调查。”[ A.Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated by John

Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.104; R. Howard Bloch, Medieval French Literature and Law ,

University of California press ,1977, pp.122-123.] 当大陆法系世俗的刑事司法在13-14世纪演变成纠问式诉讼的时候,学者猜想“在一个具体的程序中,当嫌疑人接受国家的讯问时, 无疑法官拥有更大的判断自由, 同时应该有一个更加复杂的任务;”然而经过个案研究,他却发现相反的现象,即“我们几乎看不到任何关于这种判断形式的信息资料,”于是他推论到“这种判断的形式一定是在早期就从我们的法律中消失了。”[A.Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated

by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913,p.253.] 其实他的推论是正确的:如前所述,这种自由判断、理性证据早在公元4-6世纪基督教征服欧洲之时就消失了;相反,整个中世纪延续的就是古老日耳曼法的极端形式主义。

如果我们比较中世纪、近代同一时期的刑事诉讼与民事诉讼的区别,比较重罪与轻罪的程序差异,我们会发现,不是认识能力,而是基督教的文化,导致了一系列的独特的证据制度、诉讼制度。[ 沿着认识论的路径考察西方早期的证据制度、诉讼制度,无异于是缘木求鱼;大陆法系的证据制度、审判制度只有到了19世纪以后,才能用认识论解释;一旦失去了宗教的束缚,在不涉及只有少数人掌握的科学技术证据时,单纯从认识论的角度,证据法作为一门专门的科学或者法律学科,其基础是十分薄弱的;因为具有常识的普通人,完全胜任事实判断者的角色。基督教在大陆法系的没落,大陆法系证据法的缺失,很好的证明了这一点。证据法如果没有实现功能的转换,例如保护更高的道德、价值,其单纯认识功能是不足以支撑其存在的。上世纪德国的证据规则重现,完全是保护认识功能以外的其他价值,例如隐私权等等。但是缺少了英美法上的程序设置,其功能的发挥则不能收到预期的效果。] 例如,法定证据制度不是作为认识功能而是一种新形式的法官“避难所”,这一结论是笔者经过翻阅一些文献后得出的。在这里不可能逐一列举诸多论据,笔者仅仅挑选出学者对法定证据制度使用范围的论述,就可见一斑了:“严格的证据规则对不是那么严重的案件并不使用;在非死刑的指控中,并不要求那种充分的证据存在” [ Poullain du Parc, vol. XI, P. 116. quoted by A.Esmein, A history of continental criminal procedure:

with special reference to France , translated by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913,p.256;

See also Mirjan Damaška, Hearsay in Cinquecento Italy , Studi in onore di Vittorio Denti, Volume 1, 1994,

pp.59-89.] 再看一下现代学者在考察中世纪司法制度后所做的评论:“罗马—教会法制度的本质是:没有被告的当庭供述或者两个目击证人的证言,不能对重罪定罪。换句话说,严重犯罪的充分证据是和罗马—教会法的法定证据制度相连的;而对一些轻罪来说,则可以根据情况证据作出判决,在此时,证据制度是自由评价证据制度。”[ Mirjan Damaška , “The Death of Legal Torture” , The Yale Law Journal, Vol. 87, No.4(Mar.,1978), pp.860-884 ; Mirjan Damaška, Hearsay in Cinquecento Italy ,

Studi in onore di Vittorio Denti, Volume 1, 1994, pp.59-89.]

(三) 程序模式、证据方法与犯罪类型一一对应化

——减少、杜绝司法者对程序法、实体法适用的主观介入与司法裁量

中世纪基督教西方世界的刑事法律,实体与程序合一。在规定不同的犯罪类型时,同时也对犯罪所需要适用的证据手段、审判方式作出了详细规定;可以说,有多少重罪种类,就有多少与之相对应的证明、审判方法。通常,法律考虑的因素是被告人身份、性别、犯罪类型性质、严重程度等。

对于热铁审的适用,查理曼大帝规定适用于杀害长辈案件,[ Capit. Carol. Mag.II.ann.803,cap.5. quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager

of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) philadelphia:Lea Brothers&Co. 1892, p.291.] 799年的Risbach宗教会议规定在巫术案件中使用,[ Concil. Risbach. Can.ix., quoted by Henry Charles Lea, id.] 在图林根人的法律中,则规定适用于指控妇女毒死或者谋杀丈夫的案件[ L. Anglior. Et Werinor, Tit, xiv. quoted by Henry Charles Lea, id],在848年的 美因茨(Mainz)宗教会议规定专门适用于奴隶[ C. Mogunt, ann.848 c. xxiv. quoted by Henry Charles Lea, id], 而895年的特里伯(Tribur)宗教会议规定适用于对指控所有自由人的案件。[ Concil.Triburiens. ann.895 c.22 quoted by Henry Charles Lea, id] 至于程序选择权,盎格鲁撒克逊法律规定原告可以选择神明裁判的方式[ Laws of Ethelred, iv.§6. quoted by Henry Charles Lea, id];而后来的日耳曼法规定在盗窃案件或规定其他的案件中由被告来选择。[ The Jus Provin. Alaman,(cap.xxxvii.§§15, 16; cap. clxxxvi. §§4,6,7;cap. ccclxxiv.) quoted by Henry Charles Lea, id., at 292.]在征服者威廉颁布的法律明确规定:如果一个法国人指控一个英国人犯了伪证罪或者谋杀罪、盗窃罪,被告可以选择热铁审或者司法决斗来为自已辩护;但是如果他体弱多病,可以寻找其他人代替。如果一个英国人指控一个法国人,但是原告并不希望通过神明裁判或者司法决斗来证明自已的指控,那么被告要通过一个有效的宣誓来证明自已无罪。”[ Laws of William the Conqueror ,see http://www.fordham.edu/halsall/source/will1-lawsb.html ]“如果一个名声良好的人被指控盗窃罪,他可以凭自已的宣誓来洗清自已;但是如果以前曾经被判决有罪或者被指控犯罪,他要提供12名宣誓人……但是,如果宣誓帮助人拒绝宣誓,他只能接受神明裁判。”[ Leg. Gul. Conq. 14; 15. ] 12世纪的冰岛法律规定男人使用热铁审,而女人使用水审。[ Gragas, Sect. VI.c. lv. quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) philadelphia:Lea Brothers&Co. 1892, p.292.] 根据1201年的英国法律,男人使用水审而女人使用热铁审。[ Id.,Maitland , pleas, etc., I. 5.] 是否经历一种或者三种神明裁判,取决于被指控犯罪的严重程度。[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876,p.303.]

可以说,大量的刑事法条文,都是关于在什么情况下适用什么样的审判方式或者证据手段。所以,马克斯韦伯赞叹道 “每一个法律问题都有和它相对应的魔术、技术……没有任何证据是用来显示所主张的特定事实是真还是假。它要解决的问题却是:哪一方应该被允许、或者被要求将关于自已是否正确的问题交付魔法解决?他可以或者应该使用何种魔法?”并且,这种证明对象、所要解决的法律事实问题与适用的证明手段、解决方法之间的对应关系,被法律强制性规定并被赋予一种实体责任的效果,“如果对魔术方式的选择是随意的或者是不仔细加以区分的,那么关于是非对错的问题也不能解决”[ Max Weber on law in economy and society, translated by Edward Shills and Max Rheinstein, 1954, pp.77-78] 密松尔评价到“他所要提供的证据种类本身,被习惯所规定好了,并且还具有规定好了的后果。”[ S.F.C. Milsom,Historical Foundations of the Common Law (second edition) Butterworths, 1981, p. 39.] 需要注意的是,决定使用何种证据、审判方式的诸因素中,例如性别的差异等,无论是在证明案件事实上还是在其他方面,都不具有任何法律意义;但是,中世纪所有能够构成谋杀罪案多样性的因素,都会成为程序法律考量的一部分,并以此为基础决定了程序、证据的差异。我们必须这样理解法律对没有法律意义诸因素考量的初衷:正是依据这些法律,现实中所发生的多种多样的案件才尽可能地与相应的程序、证据方式“对号入座”,案件也才能够顺利的、自动的进行;法官的消极地位才能最大程度的维持;而也正是依据这些详细的法律规定,主持审判的法官才能作出一种关于使用何种证明方式、审判模式的中间判决。

(四) 不确定的中间判决与判决先于证据的倒置司法模式

——减轻司法者罪感的特殊程序设计

在神明裁判、宣誓、司法决斗中,我们看到初步裁判(initial decision)与最终裁判(final judgment)的区分。初步判决,也被学者称为 中间判决、证据判决,(medial or proof judgment),它是关于争点的裁判,“仅仅决定在相关事项上如何去做、在什么时候、由谁来做。”[ Melville Mandison Bigelow, History of Procedure in England from the Norman Conquest , Macmillan

and CO. 1880, p.288.] 例如适用何种审判方式的问题,是采用神明裁判还是其他方式;以及预设审判以后将出现什么样的结果等问题。[ Id.at, 289-290; James Bradley Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law ,1898, p.9.] 在日耳曼法中,判决“是决定如何解决证据问题,并且解决法律问题方式是:宣布在证据完成以后恰好要发生什么。判决不仅决定证据如何给出,而且决定由谁给出。”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p.188.] 尤其需要注意的是,判决不是对罪否问题的回答,而是对有罪、无罪的结果设定了具体的前提条件、事先的标准:即有无烫伤、是否沉水;如果判决使用宣誓证明则规定所需要的宣誓帮助人的数量。法庭在做完中间判决以后,便悄然退场,留下当事人举证——所谓举证就是司法决斗、神明裁判,或者召集宣誓帮助人进行格式化的宣誓。最终裁判从来都不是法官或者主持神明裁判的神职人员来作出的,尤其是死刑,“即使到了1400年代,主持的法官不能通过判决,在任何地方这仍然是一个普遍的规则,。”[ A. Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated

by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.33-34.]

在这里,我们还看到了判决先于证据的倒置司法模式。 “主持审判的业余法官(schoffen),从来不被要求作出一个正式的判决,并且法律已经清楚地规定了案件事实被证明或者被认可以后将出现什么样的后果,他们的角色是多余的。案件事实是由证人来决定的,并且他们的证据等于一个司法判决”[ William Forsyth, History of Trial by Jury ,1875, p.51.] 据学者考察,“日耳曼法程序最关键的地方在于法律允许的证据手段。证据不是经过法官的考量给出的,而是通过解决证据问题,一次性的一劳永逸地解决了一个前提条件——根据这个前提条件,案件的判决才能被给出、被完成……古老的日耳曼法程序与当今的程序不同之处尤其在于:证据在判决之后,而不是在判决之前。” [ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p.188.] 梅特兰评论道“对于这种证据模式,我们必须这样理解:证据是试图得出一个判决,并且判决先于证据。当事人在法庭上对诉因进行辩论,程式化的主张与程式化的否认交互交锋……诉讼取决于辩论……法庭从来不期望听取、考量相互矛盾的证言。”[ Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I ,

Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p.603.]

这种实体判决的阙如、判决先于证据的颠倒顺序,无疑是被设计为充当法官与具体死刑判决之间的“隔离带”、“防火墙”。首先,从内容上,中间判决被设计成一个“不确定的”、“缺乏针对性”的判决:它不针对具体一方当事人,仅仅规定了得出罪否结果的前提条件。在有罪的结果——例如宣誓人数量是否达到中间判决所列举、要求的数量;决斗的胜败;神谕的现象——出现以后,法官、牧师可以说“我的判决并没有说你败诉,也不是针对你作出的;我仅仅是规定了胜败的条件。”其次,中间判决所规定的条件,也仅仅是对已有法律条文的简单复制、重述,而不是法官、牧师自已裁量的结果;因此,法官可以说“杀死你的,是法律、是上帝”。最后,在顺序上,这种判决是在证据给出之前而预先作出的;法官、神职人员可以藉此来推却血罪的责任:“死刑是举证的结果,而不是我的司法判决”。这种颠倒的顺序,不仅授之法官一种“与死刑判决无关”借口,而且在心理上,将法官与死刑判决之间的距离无形中拉大了。颠倒的顺序是一个人工精心设计的结果,它转移了事实认定、法律适用的责任。可以说整个程序制度、证据制度还有其他的制度,都是将判决结果即死刑判决的产生的责任从司法者身上转移的努力。难怪马克斯韦伯在考察了中世纪法律、诉讼证据模式以后,深深感叹道它“是一个人造虚拟的程序(artificial process)”。[ Max Weber , Max Weber on law in economy and society, translated by Edward Shills and Max Rheinstein,

1954, P. 77.]

五 中世纪刑事审判、证据制度的特点与解析之二

获致案件真实、实现实体正义的方式——以形式理性、数字理性实现实质理性

“非理性”证据制度真的非理性吗?因语言的限制,笔者仅就英文的资料进行了考察;尽管有学者对中世纪非理性证据制度在获致案件真实方面进行了论证[ See H.L.Ho, “The Legitimacy of Medieval Proof”, Journal of Law and Religion,Vol.19,No.2.(2003-2004)

,pp.259-298; Rebecca V. Colman, “Reason and Unreason in Early Medieval Law”

4J. Interdisciplinary His.576-577; Bryce Lyon, A Constitutional and Legal History of Medieval England (2d ed.,) W.W. Norton& Co. ,1980 , p.101; R.C. Van Caengem, The Birth of the English Common Law , Cambridge U. Press ,1973,

p. 66; Paul R. Hyams, “Trial by Ordeal: The Key to Proof in the Early Common Law”, in Morris S.

Arnold, Thomas A. Green, Sally A. Scully, and Stephen D. White , The university of north Carolina press ,

1981, pp.132-133.],但是,对于关键的环节,例如决定案件胜败的被用来分配举证权利的推定制度,程序严格、宣誓格式化与程序违法制裁机制的功能,充当证明标准的数字与司法倒置模式的搭配功效,却失之研究,从而得出“非理性证据”制度的结论。

(一) 推定制度的特殊功能:上帝的审判还是人的审判?

1 举证权利(特权):胜诉的保障

据学者考察,“在古代,提出证据可以被视为是一种权利,和当今的举证责任相对应。” [ Max Weber on law in economy and society, translated by Edward Shills and Max Rheinstein,

1954,. P. 78.] 既然是一种权利,那么它必然要给权利主体带来一定的利益而非一种负担或者不利后果。我们看到,神明裁判中无罪判决率是十分高的。据梅特兰考证,“根据我们现有的证据显示,热铁审被设计成给被告人逃脱提供一个很好机会的程序”[ Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I ,

Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p.599.] 一个13世纪早期的司法记录显示,1208年——1235年期间,在hungarian sanctary of nagyvarad接受热铁审的被告人中,130名被证明无罪,仅仅有79名被判决有罪。[ R.C. Van Caenegem, Methods of proof in western medieval law, in legal history : A European perspective ,

Hambledon Press , 1991, pp.75-76.] 梅特兰发现,在1201年——1219年期间举行的神明裁判中,仅仅有一个案件的结果是有罪判决。[ Select pleas of the Grown (S.S) 75.] 当威廉 鲁弗斯(William Rufus) 看到神明裁判将50名被告人——根据他的估计这些被告人都应该被判决有罪——无罪开释时,他公开地对神明裁判制度进行嘲弄。[ William Holdsworth , A history of English law I, p.311.] 宣誓也是如此:被赋予举证权——通过召集宣誓帮助人来证明已方主张的原告或者被告——意味着胜券在握。美国著名历史学家亨利 查尔斯 李 评价道,“被告人、法官相当清楚宣誓所提供给被告人的一种好处;这可以从兰斯大主教马纳塞斯(Manasses)案件中看出来:被指控犯有买卖圣职罪和其他罪行,他在百般狡辩之后,最终于1080年被传唤到里昂宗教会议上接受审判。为了避免即将来临的厄运他进行了最后一搏:为了获得召集六名副主教进行宣誓的特权,他偷偷地给当时的教皇特使、主教休(Hugh)送去了200盎司的黄金与其他的礼物,还许诺在事成之后将给予大笔的酬金,”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892,p.62.] 另外,通过当时对宣誓制度滥用的批评、法律规定宣誓制度使用的条件,[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, P. 131; A.Esmein , A history of continental criminal procedure: with special reference to France ,

translated by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.36.] 可以看出,宣誓也是原告或者被告证明自已主张的一种十分便利、容易的方式。至此,我们的结论应该是:无论原告还是被告,只要被赋予举证权利——进行神明裁判或者召集宣誓人——就意味着取得了胜诉的潜在优势。

2 举证权利分配原则:有罪推定与无罪推定——非理性证据制度的理性之维

明确了中世纪神明裁判、宣誓是一种权利、特权以后,我们必须考察决定这种权利分配原则的基础是什么。我们看到,在古日耳曼法、盎格鲁撒克逊法中,举证权利分配的原则是:“在证据分配上,通常被告(享有)举证(权利),召集宣誓帮助人;但是每当被告有罪被认为明显时,原告就被赋予证明权利”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p.305.]。例如“当现行犯被众人大喊大叫追赶、抓获,被送交法庭并且有明显的关于他犯罪的痕迹时,举证权利被赋予控告人,而不是被告人;控告人必须在宣誓帮助人的帮助下宣誓并证明被告人有罪……这是一种推定有罪的原则的适用;但是如果被告人立即、主动来到法庭,那么从他的行为可以推定他是无辜的,因此他享有证明权利”[ J. Laurence Laughlin, id., at 295.] 需要注意的是,这些推定所包含的基础事实,例如当场抓获、被告人手中拿着被盗物品等,都没有在审判程序、举证过程中作为认定案件事实的证据使用,相反仅仅催生了大量的有罪、无罪的推定;而这些推定,则决定了哪一方享有举证权利。所以,在神明裁判、宣誓审判中,推定大部分是关于决定举证权利分配的。有趣的是,在解决有罪无罪的概率、可能性大小、形成推定制度的时候,现代意义上的认识论、理性判断起到了决定性的作用;在审判中被抛弃的那些证人证言、情况证据,成为判断有罪推定、无罪推定——直接决定举证权利分配原则、继而决定案件胜负——成立的基础。难怪梅特兰在考察了这些推定之后说道:

“相当多的法学理论旨在解决证据的分配;这些法学的智慧就是回答这样的问题:针对当事人提出的这些主张,哪一方必须举证?他要采用何种证据方式?……正是在对这些问题的答案中,理性主义的萌芽得以萌发……正是在这里,也仅仅是在这里,我们才可能看到理性在发展推定与概率方面开始发挥作用。一旦举证权利被赋予(一方当事人)、一旦一个规则被确定,形式主义便立刻成为帝王之尊。”[ Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time

of Edward I , Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p. 603.]

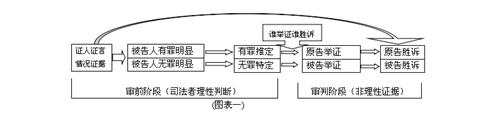

在这里,我们看到了一种迂回辗转、通过精巧的制度设计来实现实质正义的特殊方式。从表面上来看,证人证言、情况证据在正式审判阶段被忽略,实质性罪否的问题仅仅取决于何方获得举证权利或者举证机会——仅仅凭籍于此,被告就能轻易地证明自已的清白、或者原告轻易地证明对方有罪;但是这种权利、优势的取得基础,其实是立法者、司法者根据成文或者习惯的推定制度,在程序的开启阶段运用理性对证人证言、情况证据直接考量结果:有罪时举证权利赋予控告方、无罪时赋予原告。其过程是一种间接实现实质正义的方式,即证人证言、情况证据→有罪推定、无罪推定成立与否→举证权利分配→上帝审判或者召集宣誓人宣誓→案件结果(见下图)。所以,不是上帝在审判,而是人——运用理性在审查证人证言情况证据基础上——偷偷地、事先地审判;上帝审判、召集宣誓人宣誓,只不过是一种掩饰人进行审判、推却死刑责任的“障眼法”,正式的审判只不过是“走形式”;案件的结果,早在审判开始之前———分配举证权利之时——就决定了。从这个意义上来讲,特有的举证权利分配原则,将那些表面上仅仅解决程序问题、举证权利分配的推定制度,转化为实现实体正义、决定有罪与否的另一种形式理性机制。在信仰时代,举证权利凝聚了行为意义上的程序权利和实质意义上胜诉优势;认识到这一点,是我们否定“非理性”审判之说的关键。

可以说,证据法中的推定制度,是基督教刑事审判观下的产物。为了更好的说明这一点,我们顺便考察一下推定制度功能在13——18世纪的变化。当13世纪以后,职业法官作为事实裁判主体时,我们看到了推定制度在大陆法系刑事司法中的新功能:即从基础事实推出推定事实,或者代替, 法官做出判决。在这里,事实推定制度与法定证据制度一样,充当了法官的避难所并被用来推脱审判责任。担任法国地方法官的Philippe de Beaumanoir,于1283完成了的记录着Beauvais地区习惯法的刑事司法手册,在证据一章中,他列举了8中可以用作证据的种类,其中就有推定,分为确定清楚的与有疑问的推定两种,前者可以据此直接判决。确定清楚的推定又分为4中,我们看其中的一种:

“Pierre 到法官面前指控Jehan 谋杀了他的一个亲戚;并且有一群最诚实的人们看到、并且知道Jehan杀了人。Pierre说杀人事实众所周知――“众人皆知”本事就足以证明了案件事实,因此,他要求法官伸张正义。而Jehan却明确地予以否认,并说如果有人正式地指控他,自已将申辩。法官主动展开了讯问,并且以下列经过宣誓的证人证言做出了判决:证人说看到Jehan用一把长刀攻击被害人,并且一大群人马上围在Jehan和被害人周围,因此他们没有亲眼看到Jehan用刀将这个人杀死,但是却看到Jehan从人群中出来、离开时手中拿着赤裸裸的、正在流着血的刀,并且他们还听到那个被害人说‘他杀我’。在这种证据调查的情况下,除非通过推定,否则你绝对看不到清楚无误的事实;因为没有人确实地看到杀人的一幕。但是,Jehan被这种推定判决有罪并被处罚。”

[ Philippe de Beaumanoir, The Coutumes de Beauvaisis of Philippe de Beaumanoir, 39,1157, translated

by F. R. P. Akehurst, University of Pennsylvania Press, 1992, p.421.] 在这里,我们看到事实推理“如临深渊,如履薄冰”。从功能上来讲,在所谓的理性证据制度中,推定充当了间接证据、情况证据的转化装置。

其实,在非基督教文化的司法中,连接基础事实与推定事实、从大量的间接证据、情况证据得出最终的、综合的事实判断,是普通常识作用的结果,是每个普通人都具有的本能;因为常识和人所固有的思维能力,使基础事实到推论事实的过渡变得十分自然,从情况证据、间接证据到得出事实结论也十分容易;这个过程在时间上也是瞬间完成的。如果外星人作为审判主体,那么,简单的推理过程将变得十分复杂,常识的立法化成为必然的现象;否则瞬间、轻松完成的推理过程将不断地出现“死机”现象。在避免“法官个人判断、推理”的基督时代,如同外星人司法一样,事实判断变得十分困难、事实判断过程也同样被复杂化了:间接证据、情况证据之间的勾连与整合、加工以及最终案件事实结论的得出,将变得十分困难;基础事实与推论事实之间的距离,也被无形地扩大了。所以,实现两者之间过渡、跳跃,从大量的情况证据、间接证据推出事实结论,都必须借助于人工创制的中介——法律化、规范化的推定制度——来完成。没有这种可以用来推却“血罪”责任的推定,法官动用自已的推理、判断能力是不可能从容完成的、判决也不会作出。所以大量的证据法被制定出来,事实判断过程尽量的格式化、程序化从而被立法化。在上述案件中,如果证人所看到的不是“赤裸裸的”刀而是“覆盖有遮蔽物的、类似长刀状的物品”的,那么可以肯定的是,要么有罪判决不成立,要么是更详细的——连接刀和被覆盖的刀状物之间的媒介——新的推定被创造出来。在我们看来是无法描述的、隐形的常识,在中世纪的法律中被冠以“经验法则”,并被细致地研究、指定出来,推陈出新。

考察推定制度的发展历史,就会发现推定制度、法定证据制度的产生、发展、复兴、消亡,是和基督教在两大法系的命运是完全同步的:在基督教成为罗马国教的时候,承担举证责任分配功能的推定制度和僵化的形式主义程序相伴而生;当1215年教会取消神明裁判、裁判权从上帝转移到职业法官,并且证人证言、情况证据成为法官裁判的基础时,事实推定制度便在意大利的博罗尼亚大学全面兴起并传遍整个欧洲;而当19世纪天主教在欧洲大陆的没落,法定证据制度、事实推定制度则在自由心证制度下溘然消失。相反,在保留基督教传统的英国,1844年出版了专门论述情况证据、间接证据、推定制度的、厚达360多页的专著。[ W.M. Best, A Treatise on Presumptions of Law and Fact, with the Theory and Rules of Presumptive

or Circumstantial Proof in Criminal Cases, 1844.] 上述这种现象和制度在中国司法历史上,则从来没有出现过。就当下而言,如果不涉及其他政策、价值考量,而仅仅就认识论而言,事实推定制度对我们是多余的。在当今的英美证据法中,推定所起到的作用主要是证明责任的分配、转移,以及保护其他非认识论意义上的价值;但是其功能、数量无法和以前相比。

(二) 数字理性与形式理性:实体判决、证明标准的客观化、数字化

——从质到量的转换,实体判决的预先设定

在非理性证据制度下,既然司法不对罪否的问题作出裁判,那么,势必需要将司法判断交给立法者。将事实判断——需要动用司法者主观思维进行的一种动态的、质的判断——推却给法律,其难度是相当大的。将复杂的质的判断转化为可以“一目了然”“无需动用人的思维判断”的量化形式,将司法者应当承担的对证据质的、实质上的判断,转化为避免主观权衡的、无需阐释的外化形式,是早期神学家、教会法学家殚精竭虑的努力目标。为达此目标,中世纪早期程序设计者同样采纳了迂回、辗转的方式。这就是一直令后世西方学者马克斯韦伯、梅特兰等人对西方早期法律形式理性特点深感迷惑的地方。

1 数字理性的表现:证明标准的数字化、客观化。

(1)神明裁判

立法对决定被告人罪否的事项——如何解读上帝的意志、判决——作出了详细的规定。例如,在热水审中“如果被指控的是非重罪,被告人的手臂伸到水中的尺度是到手腕关节的距离,并将用绳索悬挂的石头从水中捞出来;如果是重罪,那么石头沉入水中则更深,他需要将手臂深入水中到肘关节的尺度。”[ Melville Mandison Bigelow, History of Procedure in England from the Norman Conquest , Macmillan

and CO. 1880, p.326.] 在热铁审中,最通常的方式是“让被告人拿着烧红热铁走一定的距离;通常是9英尺;而热铁的重量是有法律事先规定好了的,并且因指控犯罪的严重程度而异”。我们看到,盎格鲁撒克逊法规定:在单一的神明裁判中,铁的重量是1磅;而三重的神明裁判中,其重量是三磅 。[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.287; The Laws of King Edgar, 959-975 A.D.

http://www.fordham.edu/halsall/source/560-975dooms.html#Laws%20of%20King%20Edgar .] 通过细致的程序法规定,宣告有罪、无罪的条件一目了然,无需法官、神职人员的个人解读和判断。

(2) 宣誓

在宣誓裁判中,集案件事实、证明标准为一体的实体判决,被浓缩在在法律事前规定的、最为直观的宣誓帮助人数量上: “如果当事人不能提供足够数量的宣誓帮助人,那么其宣誓的将被视为是假的;如果是民事案件,他将败诉;如果是刑事案件,他将被判有罪。” 在对抗性的宣誓中,案件的结果取决于哪一方宣誓帮助人数量较大。“即使他确实提供了要求的数量,他的对手也许通过召集那些享有法律分值高的宣誓帮助人获取优势地位。被告人也同样如法炮制;如此反复下去,直到其中的一方的宣誓帮助人在法定价值的分值上胜出为止。”[ William Forsyth, History of Trial by Jury, 1875, pp.68-69.]。

在决定宣誓人数量的各种因素中,我们可以从中体会到所需要的宣誓帮助人数量与案件真实之间存在着某种模糊的比例关系。

甲 、宣誓帮助人数量,因名声的好坏而异。“如果一个名声良好的人被指控盗窃罪,他可以凭自已的宣誓来洗清自已;但是如果以前曾经被宣告有罪或者被指控犯罪,他要提供12名宣誓人;因此,要指定14人,从中他要挑选出11名,加上自已共12名。但是,如果宣誓帮助人拒绝宣誓,他只能接受神明裁判。” [ Leg. Gul. Conq. 14;15. Quoted by William Forsyth, id.] 根据威尔士的法律,“ 被指控通奸的妇女,在第一次指控中可以由7名妇女推翻指控;如果是第二次指控,她需要提供14名妇女;而第三次审判,必须有50名妇女宣誓才能保证她逃脱指控的犯罪。”[ Leges wallice, Lib.II. cap.xxiii.§17( Owen II.848), quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.45.] 在这里,我们看到了名声好坏、被指控的次数与犯罪可能性之间的一种正比关系;法律上的这种考量,充分地体现了这种理性之维。

乙、 犯罪的性质、严重程度决定帮助人的数量。根据威尔士格温特法律(Gwentian code), 在伤害罪案中,如果外伤痕迹持续到第九天,被告人可以使用2名与其地位相同的宣誓人来否认;如果持续到第18天,需要3名宣誓人;如果到27天,那么则需要4名宣誓人。[ Gwentian Code, Bk. II. Chap. vii.§10, quoted by Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager

of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.44.]在盎格鲁撒克逊法律中, “宣誓帮助人的数量因指控的犯罪的严重性…犯罪的性质…赔偿金数额…而异”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p .298.] 即使对同一种犯罪,因犯罪严重性程度不同,法律也规定了不同的宣誓人数量要求:根据威尔士法律,“谋杀罪按照不同的等级被分成九类。其中,前三类需要100名宣誓帮助人来推翻指控;中间的三类,需要200名;最后的三类,则需要300名 …… 然而,要推翻一个使用野蛮暴力杀人或者投毒杀人的指控,必须有600名宣誓帮助者。”[ Venedotian Code, Book III. Chap. I§18., quoted by Henry Charles Lea, id., at 36-37.] 同样,我们看到宣誓人数量和犯罪严重程度之间的比例关系。

丙、 当事人地位也影响了宣誓人的数量。12世纪苏格兰法规定,在刑事诉讼中,被告人可以用11名品行良好的人来反驳其领主对其的指控;如果是国王指控他,那么则需要24人。[ Henry Charles Lea, id., at 44.] 根据大卫一世市民法(burgher laws of david I),发生在公民之间的案件可以用10个宣誓人;但是如果国王是一方当事人,或者案件涉及到生命、身体伤害,或者争议的是土地,那么必须是11个宣誓人。如果案件发生在一个市民与一个农民之间,每一方都必须提供与其地位相同的宣誓人。[ Leg. Burgorum cap. xxiv.§§I,3 ., quoted by Henry Charles Lea, id., at 44.] 同样的特点也存在于弗里斯兰人法律中:宣誓帮助人必须和主宣誓人的社会地位相同,主宣誓人的社会地位越低,所需要的宣誓帮助人的数量越少;社会地位越高,数量越多。[ Henry Charles Lea, Id., at 47.] 在教会法体系中,也采取了类似的原则:被告人的社会地位越高,他所需要的同类人作为宣誓人的数目就越大。因此,“主教需要11名主教,牧师则需要5名牧师,执事需要2名执事”[ Henry Charles Lea, Id., at 43.]。

丁、 指定方式的差异也决定了不同的数目。日耳曼部落中的阿勒曼尼人法规定,在谋杀罪的审判中,被告必须有20名指定的宣誓人;如果是他自已选择的话,宣誓人的数目将提高到80名。在803年的一个法令集中,查理曼大帝规定7名挑选的宣誓人;但如果是随机挑选的,那么数目是12名。在922年的Coblentz 宗教会议规定,对亵渎圣物罪的否认,需要经由特定程序挑选出来的24名宣誓帮助人;如果不是这种方式挑选的,则为72人。在15世纪的英国,被告要用6名邻居或者12名陌生人来证明自已的清白。[ Id.] 在盎格鲁撒克逊法律中,规定了双方当事人必须从对方提供的候选宣誓帮助人中挑选若干作为自已的帮助人;这样从对方候选人中挑选的宣誓帮助人的宣誓被称为“挑选的宣誓”(chosen oath,or cyre-ath),以区别于“未经挑选宣誓”( unchosen oath, or rim-ath,ungecorene-ath )即朋友、亲戚作为宣誓人。[ William Forsyth, History of Trial by Jury ,1875, pp. 65-66; J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p.299.] 可以说,区分不同的挑选方式并给与不同的可信度,并将这种可信度转化为数量的形式,充分体现了现代理性的成分和当时立法者的良苦用心。

我们必须洞悉宣誓帮助人数量以及神明裁判中精确数字的双重意义。

一方面,直观、无需解读的数字,使判决先于证据的倒置司法模式可以被顺序地回溯;也只有将案件事实、证明标准数量化,中间判决 ———设定有罪无罪前提条件并将其浓缩为精确的数字形式———才能在举证以后无障碍、直白地被解读为实体判决,而无需神职人员、法官再重新做出一个实体的判决,从而保障了司法者免受地狱之灾。

(见图表二)

更重要的是,在省却司法者裁判的同时,数字,集影响案件真实性诸因素为一体,成为案件事实的指数、参数,最终起到了证明标准并直接代替实体判决(或者说将中间判决直接换算成实体判决)的作用。需知,在中世纪小规模的熟人社会中,当事人能否找到足够的宣誓帮助人,充分体现了其主张的真实性;而社会等级制度的划分,也可以体现信用度差别:社会地位高的人,其宣誓的可信度也高———面临伪证罪没收财产、入狱惩罚的威胁,拥有大量财产的人较一无所有的佃农更不可能做虚假宣誓。仔细审视宣誓制度,我们发现,多数规则都是在避免对案件事实直接判断的前提下,尽可能将决定案件事实的质外化为量、将实质理性转换成形式理性或者数字理性、省却主观司法判断而获致案件真实而设计的。在顺序解读司法倒置模式时,中间判决其实是一种附生效条件的实体判决;但是,其所附的生效条件则蕴含了事实真实、证明标准。所以,中世纪的程序法,以顺序来看,复杂的证据规则、不一的数字、是实现实体正义、得出判决结果必须的过程、程序;但是,从倒序来看,这种包括数字、证据规则在内的程序本身就等于判决结果。(见图表二)

2 换算机制的建立:实现数字化的保障

在具体的案件中,当法律规定的宣誓人种类不能获得,但是主宣誓人却拥有其他种类的宣誓帮助人,或者地位不同的宣誓帮助人共同支持一个主宣誓人时,如何计算计算宣誓人的数量?证明标准如何确立?西欧的社会等级制度等级制度无疑提供了一种可以自由换算的原理和机制,弥补了立法不能穷尽之诟病

我们以盎格鲁撒克逊法律为例。“无论哪一方有权宣誓,所规定的宣誓帮助人的数量因指控而异;它是法律规定好了的,通常和某一特定犯罪所处刑罚的量有关。” 因此,“根据Ine30,被告要证明自已的清白,所需要的宣誓人的数量就等于表明其本人社会身份、价值的生命赔偿金(wergild)[ Weregeld, 也叫 weregild/weregeld,在早期的日耳曼法中,它是用金钱方式表现的一个人的价值的方法,在侵权诉讼、或者杀人案件中,通常也是获取的赔偿金的数额,

see http://en.wikipedia.org/wiki/Wergild ; also see William Forsyth, History of Trial by Jury ,1875, p. 61.]数值。在Ine law中,宣誓人的数目通常是根据土地计量单位hide[ Hide 是中世纪英国使用的、一个非固定的土地计量单位,约相当于60 -120 英亩. See http://en.wikipedia.org/wiki/Hide_%28unit%29 .]的数目计算的;在Alfred 也是如此。并且十分明显,每当出现这种情况,hide的宣誓数目都是和对这种犯罪应处罚的先令的数目是一致的;一个人所做的宣誓的价值,对其评判的标准,是和他的生命赔偿金的比率一致。” 我们可以看到,“在莫西亚人的法律(Mercian law)中, 一个wergild数值为1200的人所做的宣誓值,相当于六个佃农(ceorl)的宣誓值;”[ Dorothy Whitelock , English Historical Documents: 500-1042 vol. 1, David C. Douglas gen, ed., Oxford U. Press ,1955, p.355; William Forsyth, History of Trial

by Jury ,1875, p.61-62,65-66; Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, p.46; Anh, VIII, 1,2; Henr. 64.§§2, 3. , see J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, p. 299.] 早期的诺森伯兰人的法律(Northumbrian law)规定宣誓人的数量也以“hide”计算。不仅世俗的法律,教会法体系也有类似的换算体系;例如约克的大主教(archbishop of York 732-766)宣布,教会神职人员宣誓值如下:“一个牧师为120 tributarii( tributarii =20 hides[ http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=seek&query=S+43 ]), 执事为60 manentes(manentes= 4 hides[ http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=seek&query=S+1173]),一个僧侣为30 tributarii ”。[ Haddan and Stubbs, III,P.404. , quoted by Dorothy Whitelock,English Historical Documents:

500-1042 vol. 1, David C. Douglas gen, ed., Oxford U. Press , 1955, pp.355-356. ] 凭借上述换算、转换公式原理,现有的立法得以适应各种不同的个案,并最终计算出所需要的宣誓人数量。(见图表二)

(三) 形式理性、数字理性实现实质理性的保障基础与特殊实现机制

1 对伪证罪的严格处罚:数字理性、形式理性的基础

中世纪作出虚假宣誓的帮助人要受到世俗、教会、末日审判的的三重处罚。首先,就教会法而言,“如果故意做伪证,对其赦免需要7年的忏悔;如果不是出于故意,则需要16个月。”其次,在世俗法中,我们看到了一种荒唐、残酷的“连带惩罚”制度,即如果主宣誓人败诉或者被判决有罪,其宣誓帮助人也相应地被视为伪证并予以严惩:“如果宣誓帮助人不幸站错了队,他们将被判决伪证罪,并受到惩罚……根据萨利克法,那些不幸的宣誓帮助人将受到重罚;在弗里斯兰族,他们必须通过支付一定的金钱才能避免受罚;根据加洛林王朝的立法,他们将失去一只手臂,这是对伪证罪通常的惩罚;除非他们能够通过神明裁判证明自已是对案件事实不知情的情况下宣誓的。”[ Henry Charles Lea, Superstition and Force:Essay on the wager of law—the wager of battle—the ordeal——torture, (fourth edition revised) Philadelphia: Lea Brothers&Co. 1892, pp. 31, 63-64. ] 然而,对一个基督信徒来讲,对伪证罪最具威慑力的还是来自上帝的惩罚——末日审判中不可避免的地狱之灾[ 摩西十诫中规定:“不可作假见证陷害人”;“你们不可偷盗,不可欺骗,也不可彼此说谎。不可指着我的名起假誓,亵渎你神的名” 利末记, 十九:11.12;“耶和华所恨恶的有六样,连他所憎恶的共有七样:…撒谎的舌、流无辜人血的手…吐谎言的假见证…” “作假见证的,必不免受罚,吐出谎言的,终不能逃脱。”“说谎言的,你必灭绝”, 诗篇 五:6;在圣经记载的末日审判中,“一切说谎话的,他们的分就在烧着硫磺的火湖里;这是第二次的死”, 启示录,二十:12-14,二十一:8;“凡不洁净的,并那行可憎与虚谎之事的,总不得进那城”, 启示录, 二一:27.]。圣经、基督教教义对伪证处罚达到了无以复加的地步。

可以说,对伪证罪严格的三重处罚,最大程度上阻却了伪证宣誓帮助人迈向法庭的步伐。所以,从这种意义上来讲,“宣誓证据制度并非是一种非理性的探知事实的方法,”[ Rebecca V. Colman,supra n183; Bryce Lyon, A Constitutional and Legal History of Medieval England

(2d ed.),W.W. Norton& Co. ,1980, p.101] 相反,它是在基督教教义之下所唯一能够发明出来的最精致的一种间接证明方式。神明裁判也是如此:其准备仪式神圣性目的是“强化宗教尊严或者迷信性的恐惧”,是作为一种恐吓伪证的手段。

[ William Robertson, The History of the Reign of the Emperor Charles V, vol. I, Phillips, Sampson. &

Co. ,1859 , P.56.] 只有在最大限度减少伪证的情况下,宣誓帮助人的数量才对案件真实有实质性的意义;也只有在中世纪宗教文化沐浴中,宣誓证明方式也才能彰显其理性之光。

2 程序性制裁机制的建立:形式理性与实质理性之间的桥梁

无论是神明裁判、司法决斗、还是宣誓,诸多仪式、场景是在教堂进行的,其仪式复杂、僵化,控告、答辩、宣誓,均使用格式化的语言;尤为重要的是对程序的疏忽、违反,将导致实体性败诉。据学者考察,早在公元6世纪之前,程序性制裁制度就在古日耳曼法、萨利克法中确立:法律 “被设计成执行性(指没有自由考量的僵化的证据法)的程序,完全不同与后世所熟知的证据法;其显著特点是强制性的程序;严格的精确性表现在法律与程序之间的关系上——当被告逐字逐句重复着原告的权利主张并否认该主张时,如果他在重复的时候口吃,那么就被判决败诉;这种严格的形式主义赋予一种程序性强制力,它通过对违反程序的行为进行法律制裁而得以强化。”[ J. Laurence Laughlin, “The Anglo-Saxon Legal Procedure”, in Essays

in Anglo-Saxon Law , Little , Brown, and Company ,1876, pp.183-184.] 在后世的法国封建法庭,“原告口头起诉,不能忽略任何一个必要的词语,也不能犯任何错误,否则对方将以此为理由而主张起诉无效。被告必须当场应对 ……辩护仅仅是精确地针对起诉的每一点,一字一句地进行反驳‘de berbo ad verbum’。”[ A. Esmein, A history of continental criminal procedure: with special reference to France , translated

by John Simpson Boston , Little, Brown, and Co.,1913, p.56-57.] 在宣誓中,“如果错用了一个字,则宣誓失败,对方胜诉。”[ Frederick Polloock and Frederic William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I ,

Vol. 2, (2ed.) Cambridge U. Press ,1905 , p.601.] 根据盎格鲁撒克逊的法律 “他们(宣誓帮助人)应该使用无比准确的形式宣誓;任何犹豫、忽略或者错误将导致他们所支持的人败诉 ”。十三世纪英国的一个论文集列举了败诉的情况:“主宣誓人在他宣誓的时候将自已的手从福音书拿开,或者没有吻书,或者没有完整的说出对方对其指控的话语,或者他没有获得应有的宣誓帮助人数量,或者其中的任何一个人缺席” ;“在没有帮助人支持的宣誓中, 宣誓人甚至一丝的犹豫也将被视为是有罪的征兆。”[ Richard firth green, A Crisis of Truth-----Literature and Law in Ricardian England ch. 1, U. Pa. Press ,

1999,pp.100-101.] 在早期,宣誓帮助人宣誓时“使用统一的语调,并且他们的手彼此相连”;在英格兰时代,则是分别宣誓,“一个接着一个,每个人都将手放在福音书上,重复着相同的格式。无论是当事人还是任何一个宣誓帮助人,在宣誓中所犯的任何一个错误,对当事人的案件来讲,都是致命的。”[ Melville Mandison Bigelow, History of Procedure in England from the Norman Conquest , Macmillan

and CO. 1880, p.304.] 这种严格的形式主义、程序至上原则,浓缩成一句话,就是“行为必须按照正确的方式;说话必须使用正确的词语。”[ Wendy Davies, “Local Participation and Legal Ritual in Early Medieval Law Courts”, in The Moral World

of the Law , Peter Coss ed., Cambridge U. Press, 2000, pp.48, 54.] 马克斯韦伯很好的总结了这种程序与实体结果之间的强制联系:“如果相关的问题没有以规定的正确形式表达,魔术(指非理性的审判、证据方式)就不能提供正确的答案。”[ Max Weber on law in economy and society, translated by Edward Shills and Max Rheinstein, 1954,. pp 77-78.]

与解读宣誓帮助人数量的含义一样,我们必须懂得程序僵化、形式化以及宣誓内容格式化在信仰时代所起到的特殊功能。一方面,它杜绝了证人证言、情况证据可能出现的矛盾,排除了事实裁判者需要动用个人主观因素来判断证据真伪的可能性和必要性,从而为司法者提供一种程序意义上的安全屏障;更重要的是,它作为识别伪证、检验案件真实的一种特殊装置。世俗、教会、上帝对伪证的三重处罚——尤其是无所不知、全能的上帝——使说谎的人面临严重的心理、精神压力。而这种说谎者所面临的心理恐惧、精神压力,在不动用人主观判断的前提下,只有在强化了的神圣仪式氛围中,通过僵化的、无比精确的格式、严格精确的程序要求才能彰显、检验、外化出来。如果说前文所涉及的神明裁判、宣誓中推定制度、决定宣誓帮助人数量的诸因素、对伪证罪的处罚等是最大限度地从正面积极地来保障真实的话,那么这种僵化的、严格的格式和程序,则是从反面消极地充当了试图辨别出伪证、识错的试金石:对格式、程序的违反、疏忽、错误,被解读为说谎的表象。所以,中世纪法律的形式理性,不仅表现在将实质理性直接转化为数字理性,还表现为将直观、僵化的程序、格式,转化为识别谎言的试金石。当然,个人心理素质的差别可能使这种识错装置有时候失灵,但是笔者认为,这已经是那个信仰时代在不动用人的个人判断的前提下,立法者所能发明的识别谎言最好的方式了。也只有在信仰时代,程序性违法与刑事实体责任这两个风马牛不相及的事物,是以实体真实为媒介联系在一起;而在现代,程序性违法的制裁则是更多地出于其他利益考量,成为英美法系一个显著的特点。

总之,为了正确解读“非理性”司法中的理性成分,揭示其获致实体正义的奥秘,必须从整体上、体系上对程序的所有环节进行系统的研究,(见图表二)也必须基于那个信仰时代的氛围和社会生活条件。否则,单纯以现代、世俗目光,或者仅仅对单个的制度进行表面、孤立地考察,势必犯了“蝉不知雪”的错误,无法还原、洞悉基督时代神明裁判、司法决斗、宣誓制度的理性之维,也无法理解在道德高压下为保障获致真实,基督时代程序所采取的一种迂回辗转、将实体理性转化为直观的形式理性、数字理性的特殊设计旨趣。

七 结论:司法消极性的确立[ 传统观点认为,纠问制法官是积极地探知案件事实,这其实是现代人对历史的一种误读;对于中世纪纠问制,存在在许多错误的认识,例如刑讯逼供、秘密讯问、有罪推定、法官集原告与裁判者于一身等。笔者将另专文还原基督教世界中的纠问制正当程序的真实面貌。]

至此,我们可以看到基督教文化、奥古斯丁教义对早期西方刑事诉讼传统的影响。一方面基督教的血腥审判观念,法官面临“道德犯罪”“血罪”的威胁而不敢裁判;另一方面不遗余力地为法官解脱、减缓这种威胁而作出努力。一方面现代的理性充分显示在分配证明责任的有罪无罪的推定上,另一方面实体判决则交给了上帝、数字。一方面否定证人证言、间接证据的证明作用、并力图使司法者避免对案件事实进行直接裁量;另一方面立法、程序迂回辗转地将案件事实、影响证据可信性的因素通过精致的立法技术最大限度地外化、量化出来,并保障真实获致。一方面事实判断、法律判断、法律适用三位一体,体现了司法过程的简陋;另一方面精心设计的倒置司法模式、中间判决与实体判决的区分,凸显了程序法的无比精致。可以说,这种表面上的程序设计悖论,都是为了保障司法者避免主观上对案件事实裁判、法律适用的前提下,如何最大限度地确保判决结果获致案件事实所作出的努力。这种矛盾所导致特殊旨趣和风格,隐含并贯穿着基督时代的所有刑事程序、证据制度中,尤其是在当今的英美法系。

所以,一个自动运转推进、最后自动得出实体判决的程序就被精心的设计出来了:详细的规则明确了不同案件适用何种证据、审判方式;有罪推定、无罪推定决定何方当事人享有举证权利;事无巨细的证据法、程序法事先规定了不同证据方式、审判方式下有罪无罪的条件和证明标准;通用的公式和永不出错的数学原理为千变万化的个案提供了不同的证明标准标准;对伪证罪严格的三重处罚、特殊的识错装置和程序性制裁,使形式理性、数字理性与实质理性之间、形式正义、程序正义与实质正义之间,得以合理地勾连、转换;而举证权利所提供的胜诉机会、不确定性的中间判决、倒置的司法模式,使躲在幕后暗中裁判的法官,在上帝裁判、当事人举证的道具掩饰下,得以瞒天过海暗度陈仓。可以说,即使没有法官主持,只要双方当事人、宣誓帮助人自觉、相互配合默契地遵守既定程序、证据规则,中世纪的非理性诉讼程序如同现代的计算机一样,基本上能够自动地得出实体性判决。其中唯一可能产生障碍的环节,就是需要司法者对证人证言、情况证据运用主观理性判断有罪推定成立与否的审前阶段。一旦推定被做出、举证权利被分配,其余所有程序则是自动、有序进行,而司法者的消极性得以充分的保障。

载于《刑事法评论》,2010。本网首发,感谢作者赐稿!本文篇幅较长,本网分两次转载,本期为下半部分,注释略去。转载请注明来源

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司