摘要:本文从法门寺《衣物帐》的考察出发,发现了“供养”与“恩赐”两类社会关系,所以将法门寺地宫出土的珍宝统一视为供养物不无恰当,恩赐反映了皇帝对待佛指真身舍利的神人关系,认识这一关系有助于重新审视法门寺文物的用途和定位。迎奉并安放佛骨舍利虽然是一个宗教活动,但是唐朝皇室通过具体的礼仪和物品的恩赐,用既有的宫廷礼仪结合佛教供养观念创造性生产出了安放佛指舍利进入地宫的仪式。

分类是知识的开始,文物分类也是考古研究的重要的议题。文物分类标准与原则,一般是基于文物的功能、材质、时间对文物进行分类。以往对法门寺地宫出土的珍宝的分类也是如此[①]、主要分为金银器、琉璃、丝绸、茶器具、香器具和秘色瓷这几个大类,并产生了对某一类文物的大量研究成果,对法门寺地宫出土珍宝的性质也有一种先入为主的认识,这些都是供养真身舍利的器物。这种分类方式在研究上是可行的,但是考古研究的一个重要目的在于通过对古代物质遗存研究达到对古人思想和社会生活的认识,中国古代记载于史料丰富,考古与历史结合的研究传统由来已久,对法门寺地宫珍宝的研究也不例外。

对法门寺地宫出土的文物识别中,最为重要的参照点是在法门寺地宫甬道中出土的《监送真身使随真身供养道具及恩赐金银衣物帐》(简称《物帐碑》、或《衣物帐》),记载了真身舍利最后一次被请入皇宫供养直到送回地宫时唐皇室“供养与恩赐”给真身舍利的宝物。从碑文题目上和开头“应从重真寺随真身供养道具并新恩赐金银宝器衣物等”可以明确发现两个重要的词汇:“供养“”与“恩赐”,所以本文将从这两个不同的社会关系出发重新讨论法门寺地宫珍宝的分类问题,并试图进一步推进对法门寺地宫文物的认识。

图1:法门寺《衣物帐》碑

一、不同社会关系在《衣物帐》的体现

“供养”与“恩赐”其实指的是两组不同的关系:

1.供养——将佛视为神而按照佛的供养要求专门打造了供养器,是人与神的关系的体现;

2.恩赐——将佛指舍利拟人化后,视为位居高层社会上层的人,而进行礼品的交换,是把人间的关系放在了这里,比如皇帝对于大臣的赏赐,大臣对皇帝的进贡等,也可以理解为把佛拟人化后的人与人之间关系的类比。

此外,随着舍利崇拜的逐步中国化,对真身舍利的称呼也逐渐拟人化,使用“真身”这一词汇[②],这一转变其实也反映了当时皇帝对佛关系的定位,拟人化的佛指舍利并非远高于皇帝的神。

对于“恩赐”的另一种可能解释是皇帝“恩赐”给重真寺,作为皇家寺院的法门寺是恩赐的对象。这一解释理论上是有可能的,寺院、僧人在唐代是接受到皇家的珍宝、丝绸、金钱的赏赐非常普遍,但是在《衣物帐》中有如下一段记载:“真身到内后相应赐到物一百二十二件”,可见恩赐的对象和时间都非常名确,就是法门寺佛指舍利迎请入宫后,在大内皇帝赐给佛指舍利的,而非寺院的。

再结合“新恩赐金银宝器衣物”这段话,可以明确的发现皇帝对于真身舍利有两个主要的恩赐时间与地点,首先是唐懿宗于咸通十四年(公元873年)将佛骨迎入长安,在大内进行的恩赐;懿宗去世后,唐禧宗于乾符元年(公元874年)将真身舍利送回法门寺地宫,也就有了“新恩赐金银宝器衣物”。

迎来送往,皇家恩赐宝物,还有微缩衣物与丝织物——大红罗地蹙金绣系列,也充分反映了佛骨被拟人化,皇室用已有的人间最高规格的礼仪礼遇**的象征物——真身舍利。

3.施——皇帝之外的皇亲、贵人、使用;

惠安皇太后及昭仪晋国夫人衣计七副:红罗裙 衣二副,各五事,挟领(有花纹的丝织品)下盖二副,各三事,以上惠安皇太后施;裙衣一副,四事, 昭仪施;衣二副,八事,晋国夫人施。

“施”这里应该是佛教术语“布施”。用到“施”的人物有太后、昭仪、夫人、僧、官使用,对于他们而言,参与这次佛事活动,进行布施,表达佛教信仰。布施是六度之一,也是六度之首。这反映出了佛教理念与术语在唐朝的传播,也反映出了等级利益关系,只有皇帝才可以用“恩赐”。在《衣物帐》中,“施”对应着“供养道具”《衣物帐》开头“应从重真寺随真身供养道具及新恩赐金银器物宝函宝器并新恩赐到金银宝器衣物等如后”是一个开头概括,然后先概括两个时间点前后的恩赐品,这应该是皇帝恩赐的,后面低于皇帝各类人(僧侣、皇太后、夫人、大臣)用“施”记录,这些施就对应着开头提到的“供养道具”。

可见“恩赐”与“施”在《衣物帐》中是明确分开的两个词,不同等级的人使用不同相应的等级词汇,过去的研究者很少留意到地宫珍宝它们反映着不同的社会关系,而均把地宫中出土的珍宝视为供养物。

二、对《衣物帐》刻碑背景推测

唐僖宗主持了从长安到法门寺护送舍利的仪式,两块碑的雕刻地点有两个可能,一是大兴善寺,二是在法门寺。但是在大兴善寺刻碑的可能性很大,理由有三:一、大兴善寺为唐长安最为重要的皇家寺院,送还舍利的仪式由皇家特派官员与僧人共同参与,这点在《衣物帐》与《志文碑》中有具体体现;二、从长安到法门寺,两块碑应当与舍利、恩赐供养珍宝一起从长安出发,这样就可以保证恩赐供养宝物账目清晰,物与账目对应,《志文碑》也记载了对送还舍利事件的记录;其三是大兴善寺虽然在唐武宗时期遭到毁坏,但是作为传统汉地密宗道场,在懿宗时期应有所恢复,所以在大兴善寺刻碑并不困难;可以作为参照的正是法门寺地宫,法门寺地宫在武宗时期也遭到破坏,但是考古发现的现存地宫是有明显的匆忙修复过的痕迹[③],说明在懿宗时期,唐朝皇室努力恢复在武宗灭佛时期被破坏的重点寺院。

另一个合理的推断就是真身舍利所得到的供养物并不仅仅局限于衣物帐中的记载,社会各界也供养了大量财物,地宫后室的千佛碑上刻有约470人的供养者姓名[④],他们肯定也供养了大量财物,但是实际能放入地宫中并可以刻在《衣物帐》上的必定是非常珍贵的、能够体现皇室对佛祖的崇敬和恩典的珍宝。

三、从恩赐角度出发对法门寺地宫文物的再认识

(一)作为交换礼品的金银盒

法门寺地宫中共出土金银方盒三件,圆盒一件,过去从实用功能去讨论这些金银方盒的用途——思考这些方盒用来装什么,比较流行的认识为点心盒,也有与出土的茶器具相联系,视为盛放茶点的容器[⑤]。

但是如果从恩赐的角度出发就会发现这些金银器本身就是打造成容器形状的金银礼物,唐懿宗的宫中亲笔题字的“随真身御前赐银方盒”便是这一体现,

图2:随真身御前赐银方盒

一方面说明了这一银方盒的恩赐场景,是在舍利被请入皇宫供养后,皇帝在御前赐给真身舍利的金银器物,是皇帝在御前赐给皇亲、大臣的类比。其背景是唐朝金银器的功能主要是作为在社会上层作为交换的礼品,并在一定程度上被皇室垄断。

唐朝继承和发展了汉代以来人们对金银所具有的神秘观念,汉代方士认为“金银为食器可得不死”,到了唐朝这种观念仍然盛行。同时唐代统治者又把金银器皿的使用渗透到社会等级观念之中,为保证统治阶级对金银器皿的独占,《唐律疏议》做出了明确规定:“器物者,一品以下,食器不得用纯金。”神农二年(706年)进一步强调:“诸一品以下,食器不得用浑金玉,六品以下,不得用浑银。”这使得金银器不折不扣的成为了当时人们身份的标志,唐中期以前,唐朝金银器的制作基本由中央政府所垄断,通过设立掌冶署和金银作坊院等专门机构来进行管理。帝王为了表彰有功于朝廷的将军、权臣也常常以金银作为封赏。金银器在唐朝作为朝贡、贸易、战争和互赠往来发挥着重要的作用[⑥]。

例如金银币,唐代金银也偶有铸造成钱形,但不做流通使用,主要用于宫廷及权贵阶层的赏赐,如用于承天门金钱会上的赏赐。《旧唐书·玄宗纪》记述了当年金钱会的盛况,“己卯宴王公百僚于承天门,令左右于楼下撒金钱,许中书门下五品已上官及诸司三品已上官争拾之”。所以从上述背景出发,就会发现法门寺地宫的金银盒状器皿主要凸显的金银作为皇家专属恩赐金属的性质,在这个前提下,讨论法门寺地宫出土的金银器皿的实用功能并不是非常重要。

金银器与恩赐物的联系也有助于解释为何法门寺地宫中出土的茶器具并不成套。

(二)不成套的茶器具

法门寺地宫中出土的茶具一直受到社会各界的高度关注,过去的研究者深受陆羽《茶经》中二十四器的影响,想以此为参照,在地宫找到相对应的茶器具(煮茶器、储茶器、烧火器、茶叶加工期、调茶器、饮茶器等),以茶为中心而建立了一个文物分类体系[⑦],法门寺博物馆的展示是按照“一副七事”的理解展示茶器具的,随着后面研究的推进,文物工作者认识到明确可以作为茶器具仅有其中部分文物(详见下表),而其它过去被认为是相关文物的器物多是香具[⑧]。

这一更为科学的认识打破了在法门寺地宫中寻找到完整成套茶器具的梦想,但是如果一开始就留意到恩赐和供养这两类分类原则的话,就会发现,茶器具明确属于皇帝恩赐物(茶碾子上刻有禧宗“五哥”的小名、在《衣物帐》中的记载属于恩赐物),而非仅仅从供养出发的成套供养物。恩赐器物并不需要成套,而是要体现皇家高规格的礼仪。

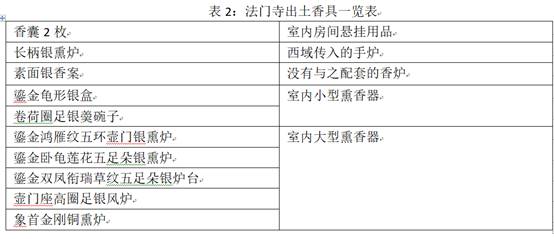

(三)没有具体功能分化的香具

法门寺地宫中也出土了大量熏香器(如下表),其中一部分是大型落地式熏香器,由于供养与恩赐这两类社会关系区分没有得到重视,又受到今天佛与香供的联系,把这些香具统统视为礼佛的供养器。

唐朝是一个世俗熏香文化与佛教香文化相互碰撞融合的年代,由于唐代香具数量有限,演化规律还难以明了[⑨],但是从后来中国香具的发展来看,到了元明时期,中国有了礼佛供香的标准化器物与组合,所以可以逆向推断,唐朝还没有发展出专门用来供佛的固定香具组合,但是发展出了两个香宝子与香炉的组合[⑩]。这些大型熏香器很有可能本来是宫廷用具,理由有二,首先唐代宫廷确实有熏香的传统,其次是这些香具的纹饰并没有体现出佛教因素,而是宫廷装饰分格。所以这些(大型)香具在当时本来是宫廷和贵族室内用品,由于佛教的影响,它们被放入地宫,改变了使用情境,和使用场域,在地宫中变为供养物。

四、供养对恩赐的影响

从《衣物帐》的字面含义理解,虽然皇帝给地宫中的珍宝统统称为“恩赐”,但是供养观念也体现在了恩赐之中,但是对于皇帝而言,供养关系是从属于恩赐关系的。

佛教供养有饮食、衣服、卧具、汤药、幡盖、燃灯、香、花、财宝等,这在法门寺地宫珍宝中也有体现,大量的丝绸与衣物是衣供,但是丝绸在唐朝也是重要的硬通货,经常被宫廷用来赏赐高僧和给予寺院经济资助的物品[11]。从《衣物帐》大量的丝绸记录来看,其数量约有700余件[12],种类上基本包含了唐代的所有织物类型,已经远远超过将佛骨舍利拟人化后,一个佛家人日常生活的基本需要,所以丝绸首要的社会属性是恩赐品。特别是《衣物帐》所记载的武后绣裙是女性衣物,并非僧衣,所以它的主要属性是恩赐品。

法门寺地宫出土的琉璃器也非常有特点,由于这些琉璃器大部分都是从阿拉伯地区与东罗马地区进口的,其花纹与规制与佛教用舍利瓶相去甚远,但是琉璃在当时是稀世珍宝,佛教把琉璃也视为七宝之一,皇家从琉璃的珍贵性与佛教对于琉璃的重视,选择了恩赐这些琉璃器给真身舍利,可见供养与恩赐这两个观念共同影响了皇家对舍利恩赐珍宝的选择。

迎真身金钵盂、四股十二环鎏金锡杖在形式上是供养用品,但是在材质上则体现了金银作为皇家恩赐贵金属的属性。

其它能够体现佛教供养对恩赐有影响的珍宝有与花供对应的银芙蕖、佛事相关的纹银阏伽瓶、秘色瓷细颈瓶等。

图4:八瓣团花描金蓝琉璃盘

五、结论与讨论

“供养”与“恩赐”这两类社会关系是理解法门寺地宫出土文物的一个重要出发点,也可以认为是首要出发点,这样能够解开一些文物认识上的误区,认识到其中的政教关系对于重新认识法门寺文物意义重大,这一观念有助于打破以成体系成套供养观念下,对文物认识与联系的思路。对于皇帝而言,恩赐是界定佛指舍利与皇帝等级关系的词汇,也对珍宝的选择有重要影响,皇家恩赐注重的是珍宝的皇家品位与等级,这在法门寺文物中有充分的体现,供养思想也对皇帝恩赐珍宝有一定影响,对于皇帝而言,由于供养是次要关系,所以法门寺地宫中的珍宝并没有体现出成体系的供养器物,但是供养还是影响到了恩赐物品的选择。

认识到供养与恩赐的关系有助于重新审视法门寺的文物用途和定位,如贵金属银方盒是否更强调其礼品交换用途而非实用用途?茶具为何没有成套出现?鎏金鸳鸯团花双耳大银盆是否是浴佛用品?将法门寺地宫文物笼统的都称为供养物是否恰当?为何出现了具有伊斯兰风格的琉璃盘等等。但是笔者并不认为可以将法门寺地宫中皇家亲赐的珍宝明确分为供养与恩赐两大类,二者实际上互有影响,供养观念蕴含在了恩赐珍宝的选择中。

如果把迎奉佛骨舍利活动视为一个活的历史事件,那么唐朝皇室在多次迎奉佛骨舍利中,既受到了外来礼佛观念影响,又按照既有的宫廷礼仪创造性的生产和再生产出迎奉舍利和送还舍利的仪式。迎奉并安放佛骨舍利虽然是一个宗教活动,但是唐朝皇室通过具体的礼仪和物品的恩赐,用既有的宫廷礼仪结合佛教供养观念创造性了安放佛指舍利进入地宫的仪式。

认识到恩赐关系在法门寺地宫中的重要性,也有助于重新思考地宫的性质,地宫是陵墓?供养空间?还是储物空间?笔者将另撰文探讨这一问题。

感谢作者赐稿,转载请注明来源。

[①] 陕西省考古研究院等编:《法门寺考古发掘报告》,《文物出版社》,2007年。

[②] 林伟正:《被“身体化”的佛指舍利》,《典藏·古美术》,2010年第11期。

[③] 陕西省考古研究院等编:《法门寺考古发掘报告》,《文物出版社》,2007年。

[④] 李发良:《法门寺志》,陕西人民出版社,2000年。

[⑤] 韩伟:《从饮茶风尚看法门寺等地出土的唐代金银茶具》,《文物》,1988第10期。

[⑥] 程旭:《朝贡·贸易·战争·礼物——何家村唐代金银器再解读》,《文博》2011年第1期.

[⑦] 韩伟:《从饮茶风尚看法门寺等地出土的唐代金银茶具》,《文物》1988第10期。

[⑧] 任新来:《法门寺茶器具考释》,《农业考古》2013年第4期。

[⑨] 冉万里:《唐代金属香炉研究》,《文博》2000年第2期。

[⑩] 任新来:《法门寺茶器具考释》,《农业考古》2013年第4期

[11] 陶希圣:《唐代经济史》,山西人民出版社,2014年。

[12] 李发良:《法门寺志》,陕西人民出版社,2000年。

(作者单位:法门寺博物馆 北京大学社会学博士)

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司