摘要:基于对法门寺地宫出土水晶枕的近距离观察,发现水晶枕内部有一隐约黄色物体,乃其它磨砂四面产生的影像,好似指骨舍利在其中。其与中国古代水晶审美相差甚远,也不属于唐代中晚期铅釉陶枕类型,从审美上而言这反映了唐代自然轻修饰主义审美观,即尽量保持材质原有特色,稍加修饰加工,而非完全加工;从意义而言则是“佛影”这一最典型的自然神迹在自然物中的反映,所以这枚水晶枕出现在了供养与保存真身舍利的法门寺地宫中。综上种种理由,可以推断法门寺地宫出土水晶枕很可能为《物帐碑》所记载“影水晶枕”。

一、问题的提出

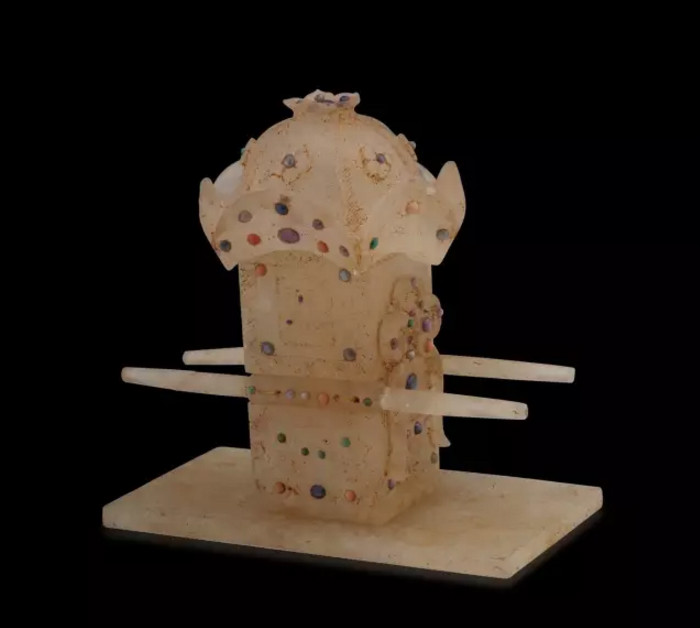

众所周知,法门寺地宫出土了大量的唐代皇家珍宝,除秘色瓷、金银器、琉璃器外,还有一些不为人关注的珠宝制品,如水晶枕、水晶球、水晶珠、指环、琥珀狻猊等。在《法门寺考古报告》中,对于水晶枕描述非常简单,“标本FD5:090,以整块水晶琢磨而成,枕面稍凹,枕侧斜收向下,坦底,与今民间石枕无异。高8.9cm、长12cm、宽6.8cm、重1820克。”

此处有一个被忽略的问题,与法门寺地宫文物一起安放于地宫的《物帐碑》,记录了法门寺地宫最后一次关闭时皇家所赐珍宝的籍帐情况,《物帐碑》上一共记载了两枚水晶枕,“水精枕一枚,影水精枕一枚(《物帐碑》第17、18列)”,而出土只有一枚,这枚水晶枕到底是“水精枕”,还是“影水精枕”呢?考古报告默认为该水晶枕为“水精枕”,而“影水精枕”并未发现。这类论述完全没有提供任何依据,其它为数不多提到该水晶枕的相关研究有两个,宋伯胤在它的《枕林拾遗》中虽然提到了该枕,但还是局限于法门寺考古报告所论,推测认为该枕与地宫曼荼罗供养有关[],法门寺地宫不是曼荼罗供养空间早已被证伪[],另外一篇研究从唐宋硬枕的考古类型学出发,认为该枕与跨越中唐期(756-824)至晚唐期(825-907)具有实用枕头功能唐代铅釉陶枕属于一个序列,整体器式仍与唐代中后期铅釉陶枕有共通处,法门寺水晶枕除了较高之外,其长宽则和陕西省铜川新区西安变电厂一号墓出土的唐中晚期三彩釉陶枕大体一致。法门寺水晶枕石是同期最高的硬枕,推测认为唐代早期三彩铅釉陶枕似是随着时代的推移,枕高度有加高的趋势。从唐迄宋代,枕制尺寸似乎随着时代的推移明显趋大[]。

图1:陕西省铜川新区西安变电厂一号墓出土的唐中晚期三彩釉陶枕

表1:唐代硬枕高度随时间推移增高表

|

硬枕名称 |

出土(收藏地) |

时期 |

高度 |

|

三彩枕形器(数个) |

奈良大安寺 |

唐前期 |

约 5 ∼ 5.6cm |

|

棕黄釉釉陶枕 |

河南省偃师大中元年穆悰墓 |

唐中期(847) |

7.2cm |

|

三彩枕 |

陕西省铜川新区西安变电厂一号墓 |

晚唐 |

8~9cm |

|

水晶枕 |

法门寺地宫 |

唐晚期(873) |

8.9cm |

中晚期唐代铅釉陶枕具有明确的枕头实用功能(墓葬中至于墓主人头下),而法门寺的水晶枕属于皇家恩赐与供养佛指舍利的宝物,它的材质与意义特殊性是显而易见的;虽然唐至宋硬枕有整体增高的趋势,但是宋代以来硬枕枕面的长度也明显变长了,其长宽有一个整体比例变化,而不能仅仅以高度而论。

表2:唐宋时期硬枕高长比表

|

硬枕名称 |

时代 |

高(厘米) |

长(厘米) |

长高比 |

长高比标准差 |

|

长方石枕 |

唐前期 |

4.8 |

9.5 |

2 |

0.029 |

|

三彩枕 |

中晚唐 |

7.4~9.5 |

12.6~14.6 |

1.6 |

0.426 |

|

棕黄釉釉陶枕 |

中唐(847) |

7.2 |

18.8 |

2.6 |

0.571 |

|

法门寺水晶枕 |

晚唐(873之前) |

8.9 |

12 |

1.3 |

0.729 |

|

杜家花枕 |

北宋早期 |

11.2 |

22.1 |

2 |

0.029 |

|

「熙宁四年」铭枕 |

北宋(1071) |

11.4 |

22.5 |

2 |

0.029 |

|

「张家枕」印铭的磁州窑白釉黑花瓷 |

金 |

10.7 |

29 |

2.7 |

0.671 |

由于时期差异,将不同时期硬枕的长高平均值进行统计是没有研究意义的,但是从高长比来看,有一定集中趋势,高长比的平均值为2,符合一般审美、实用标准。法门寺地宫出土的水晶枕的长高比最大,为2.7,标准差为0.729,远远偏离了这一时期硬枕的长高比,所以从长高比而论,法门寺的水晶枕也是特殊的,其实用性也不高(小枕面,高枕高)。

所以有必要对于该水晶枕进行详细考证。幸运的是2019年7月-8月,我们有幸在法门寺文物库房中两次仔细观察了这枚水晶枕,拍摄了细节照片,并做了测量,观察描述如下:

出土位置为地宫后室入口处,该水晶枕为天然纯水晶,枕面较小,枕面弧度低,下底面长9.5cm,下底面宽5.8cm,与一般古代硬质枕宽大的枕面有明显不同,实用性较低,与考古报告所述“与今天民间石枕石枕无异”非常不同。只有一倒梯形面彻底抛光、且该面右上侧有一条明显裂纹,还有小划痕,除底面外其四面均磨砂处理,磨砂面呈白色,而非抛光处理,周边泛黄,应为长时间放置地宫沾渗入的沉积物所致,四角不均匀,且一底角、顶角有明显磕伤。枕侧斜收向下的一侧也有呈直角三角形的小面积抛光,长6cm,宽1cm。通过该直角三角形抛光面向内部观察,好似水晶枕内部有一隐约白色物体,这是光学幻像,由其他四个磨砂面映射形成,而非内部有杂质所致,它不是现代价值颇高的幽灵水晶。

图2:法门寺地宫出土水晶枕

在询问法门寺博物馆保护部门老员工后,得知该物出土时就是如此,并非保护处理所致。那么就有了一个简单的问题,该水晶枕为何不做完全抛光处理,而特意留下四个磨砂面,抛光面上的刮痕和裂纹是传统水晶制品的大忌,且与地宫出土的一枚水晶球相比,相距甚远。

地宫中出土的一枚白水晶球(标本FD5:044 -2,以水晶磨制而成,色微黄。直径5.2厘米重196克)则晶莹剔透[],光线可通过水晶球聚焦成一亮点。这枚水晶球符合一般水晶的审美标准。为何如此“不美观”、有划痕、磕伤的水晶枕会出现在如此高级别的唐代皇家珍宝最集中的法门寺地宫中?它与中国古代水晶的一般审美特征更相距甚远。它是不是《物帐碑》所记载的“影水精枕”呢?

二、中国古代水晶的一般审美特征

水晶是无色透明的二氧化硅结晶,属贵重矿石。时下与冰彩玉髓,碧玺等并列纳入彩色宝石范畴,产量较少。古称“水玉”、“水精”。纯净时形成无色透明的晶体。当含微量元素Al、Fe等时呈粉色、紫色、黄色,茶色等。经辐照微量元素形成不同类型的色心,产生不同的颜色,如紫色、黄色、茶色,粉色等。中国早在旧石器时代就用水晶打造饰品,春秋战国时期出现水晶容器,到西汉时期,水晶加工已达到一定水平,这是与我国玉文化的发展紧密相关的[],直到明代国产水晶矿才开始成为水晶原料的主要来源,所以该水晶枕原料很可能为进口。中国古代最为推崇的是纯净剔透的白水晶,在诗文中水晶多用来指晶莹透明的物体、或比喻皎洁的月光[]:

《全唐诗》卷七八五载《白雪歌》:“鸟啄冰潭玉镜开,风敲檐溜水晶折。”

明徐渭《宴游西郊诗》:“菡萏含冰脑,樱桃滴水晶。”

清洪升《长生殿·偷曲》:“凉蟾正当高阁升,帘卷薰风映水晶。”

清陈维崧《菩萨蛮·题青溪遗事画册》词:“犹记捉迷藏,水晶庭院凉。”

唐诗:《水晶枕》崔珏

千年积雪万年冰,掌上初擎力不胜。南国旧知何处得,

北方寒气此中凝。黄昏转烛萤飞沼,白日褰帘水在簪。

蕲簟蜀琴相对好,裁诗乞与涤烦襟。

佛教传入中国后,水晶又被赋予了宗教象征含义,白水晶制品光亮如明月,能抵御一切杂念侵扰,是佛教七宝之一,又称为“摩尼宝珠”。白水晶在整个水晶的族群来说,分布最广,数量最多,运用最广,被誉为“水晶之王”。唐宋辽金均用水晶制作过佛像、舍利瓶、舍利棺椁。法门寺地宫中安置真身舍利、放在密龛的五重宝函中的第二重为嵌宝水晶椁子(标本FD5:044-9,用品质极精的水晶琢磨装拼成型。由盖、帮、前后挡、底座组成。棺盖呈覆瓦形,盖前斜收,盖面头尾分别粘嵌黄宝石及蓝宝石各一,前、后挡均以榫嵌入底座或两侧棺帮插辖,使棺体结构紧密。棺座为长方形平台,平台下雕凿出垫板,较前者尺寸略小。前挡粘贴有以金丝编累的柿状花结大团花一朵。有多处砸毁痕迹,疑为会昌法难时所为)。嵌宝水晶椁子直观体现了佛教传入中国后佛教与水晶的关系。

图3:嵌宝水晶椁子

水晶枕的糙面与伤痕是否也是会昌法难所形成的呢?从时间上讲,这是不可能的,由于水晶枕记录在了《物帐碑》上,说明它属于唐懿宗供养、恩赐真身舍利之物,晚于会昌法难、所以并非唐懿宗迎奉舍利之前的地宫遗物,水晶枕上的划痕、裂纹、伤角并非刻意的砸伤形成的伤痕。嵌宝水晶椁子确实没有记录在《物帐碑》中,已有研究指出,五重宝函乃不同材质舍利容器混合成套(铁函、四十五尊佛造像金函、檀香木函、水晶椁、玉棺),它们均没有记载在《物帐碑》上,其中四十五尊佛造像金函从工艺手法上应与八重宝函为同一时期打造,嵌宝水晶椁子推断为武周时期的地宫遗物。需要注意的是,由于博物馆展示习惯于将组合器物分开展陈,水晶椁子的真实视觉感是内部衬棕色丝绸,有玉棺在其中,外加四十五尊佛造像金函就影响了它们的观赏性,所以椁子和玉棺应是另一个单独组合的舍利容器,与唐代其它出土的其它水晶饰品相比,法门寺地宫出土的水晶枕不仅是该时期出土的唯一一枚水晶枕,也是唯一没有凸显水晶莹透亮、特意抛光的水晶制品。

表3:唐代出土水晶制品一览表

|

名称 |

出土地 |

水晶材料特征 |

|

镶宝石水晶肩舆 |

不详 |

品质中下透明水晶 |

|

水晶八曲长杯 |

何家村 |

无色透明水晶 |

|

水晶项链 |

米氏墓葬 |

无色透明水晶 |

|

水晶枕 |

法门寺地宫 |

无色透明水晶 |

|

嵌宝水晶椁子 |

法门寺地宫 |

品质极精无色透明水晶 |

图4:镶宝石水晶肩舆(唐代)

三、影水晶枕与唐代自然轻修饰审美观

从审美角度看,该器物可能反应了一种唐代自然主义倾向的审美观,即尽量保持材质原有特色,稍加修饰加工,而非完全加工,造型处理以凸显原始材料天然特质、现有造型为主要目标,在此概括为自然轻修饰审美观。法门寺地宫出土的两个琥珀狻猊也采用了类似的审美加工方式:

琥珀行走狻猊,FD5:035,整块琥珀琢成,深红褐色,透明光亮,身躯前倾,似奔突状。高2、长4,3厘米。重6克;琥珀蹲卧狻猊本,FD5:036,质地同标本FD5:035,作蹲卧状,左前足跷首,体躯刻琢细致,色较重。高3.2、长4.2厘米。重10,2克[]。

这两件琥珀狻猊的最大特点是仅单面雕刻,是在保持琥珀原始的形状后稍加修饰而成,背面依旧保持天然琥珀块状造型。而“影水晶枕”也为了保持其中的内部的自然影像而简单对一面做了抛光处理。

一般认为,唐代的审美风格大气、绚丽、灵动[]。有研究者基于对唐诗研究,前、中、晚唐的风格不仅有审美艺术上的差异,而且这种差异风格也可用来概括唐代雕塑、绘画、舞蹈、音乐这几个领域。简单而言就是盛唐气势浩大、丰满、辉煌、力度刚健;中唐险怪;晚唐含蓄细腻[]。也有研究者对这三个时期不同审美方式以唐代政治国势的好坏进一步判断,认为晚唐虽然精细奢靡、而不及盛唐[],这是一种受制于时代评判的个人审美的判断。一般而言,大多数人对于唐代的审美风格认识停留在刻板印象上,以盛唐的大气恢弘作为标杆。

但是具体到不同的艺术领域和材料,工艺的进步与材料本身的特点对于艺术风格的影响更为明显,法门寺地宫出土的金银器大部分为晚唐时期的作品,正是由于随着金银器加工技术的进步,才能体现精致细腻,如薄金银片的打制工艺、鎏金、簪花技术,才能把晚唐的精致细腻落地。具体到水晶,则不能用唐代的艺一般术风格推论至同时代水晶的审美风格,水晶的审美风格更受制于材料本身的天然特性,唐代对于透明精致的水晶的推崇,是基于水晶这一宝石本身的特征,其加工、造型虽然受到具体的时代风格影响,但是水晶审美中的自然主义不论在那个时代都是主流,法门寺地宫的“影水精枕”,则是在水晶自然特征上稍加修饰的审美观的具体体现。

四、兼论唐代的自然神迹观

在上文对“影水晶枕”进行名物考证之后,还有一些问题值得进一步探讨,即为什么晚唐皇室将“影水晶枕”作为会出现在保存佛指舍利的法门寺地宫之中呢?这是不能用唐代自然轻修饰审美观所解释的,这只是后人的审美观。“影水晶枕”对唐代佛教信仰与舍利供养有何意义和关联呢?在此部分,我们将通过文物同类比较以及实物与史料互证的方法对上述问题进行尝试性的回答。

通过梳理相关文物及史料信息,可以对晚唐皇室为何将“影水晶枕”放置于保存佛指舍利的法门寺地宫原因与意义提出三个可能的解释,即舍利容器说、佛祖涅槃说和自然神迹说三种观点:

1.舍利容器说。该观点认为该水晶枕作为佛指舍利影像的容器而被命名为“影水精枕”,并作为真身舍利供养器物被安置于法门寺地宫的后室。该观点源于在影水精枕一侧面的一个上窄下宽的长条形抛光部分可以观测到一个形似佛指舍利的长方形影像,如同舍利放置水精容器之中(见图1)。这一观点将“影水晶枕”中的“影”的字义理解为“影子”,这也是在唐代文献中“影”字最普遍的字义。舍利容器实物和相关的历史文献可以为这一说法提供一些依据。首先,水晶作为舍利容器材质历史较为悠久,同时在较高级别的舍利瘗埋中也较为常见。在公元1世纪末的Sonāri2号塔的石盒之内,就有一个水晶小盒,这表明极具色泽感和透明度的水晶材质开始应用于舍利容器中。依据目前各地博物馆及私人收藏所见,出土于阿富汗及巴基斯坦地区,保存较为完好的舍利容器共计400余件,从材质上看,数量最多的是石质舍利容器,占据总数量的二分之一,此外根据所占比例的多少,还依次有铜质、水晶、金银、陶质舍利容器[]。其次,在法门寺地宫出土的安放一号舍利的八重保函中也有一件水晶材质的舍利容器,即嵌宝水晶椁子(见图2)。第三,影窟也为佛安置于某一容器或空间之中提供了依据,影窟是为纪念高僧而绘塑有高僧真容的纪念性洞窟,例如在建于晚唐的敦煌莫高窟的洪辩影窟中,洪辩的雕像置于石窟中(见图4)。此外,在唐末新罗人崔志远的诗文别集《桂苑笔耕集》所收录的《天王院斋词》中有这样一句话:“想其舍卫城中,长老尽携弟子;水精宫里,天王便作主人。”这表明在唐代,佛或菩萨有居住于水晶宫里的情况,这也为将水晶枕作为舍利容器提供一个依据。但是,这一观点存在一个不足之处,即无法解释为什么该器物要制作成枕的形状,这也在一定程度上削弱了该观点的解释力。

图5:敦煌莫高窟洪辩影窟

2.佛祖涅槃说。该观点主要从该水晶器物为何制作成枕形出发对其作为重要的舍利供养器物的原因和意义进行阐释。从唐代语料可知,“枕”的词性和字义主要有两类,一是作为名词,字义为“枕头”,例如“何期忽缠沉疴,伏枕三序”;二是作为动词,其字义为“枕着”或者“靠近,临”,例如“其塔刚临平陆,却枕崇山”。显然,我们所研究的“影水晶枕”中的“枕”指的是“枕头”。在唐代文献中,作为“枕头”义的“枕”字出现的语境多为临终之时,例如“何期忽缠沉疴,伏枕三序,祈祷不恤,药非善徵[]”,由此很容易联想到佛祖涅槃之时。佛祖涅槃之时是否有使用枕头可以从国外内佛祖涅槃雕像及绘画中找到依据,例如,在敦煌158窟佛祖涅槃像中,佛祖右手枕于一个莲花花瓣装饰的枕头上(图5),在新加坡佛牙寺佛祖涅槃像中,佛指头枕于一个无任何装饰的长方形枕头上,在斯里兰卡科伦坡阿输迦拉马雅寺佛祖涅槃像中,佛指右手枕于一个圆形枕头。由此可见,用佛祖涅槃说来解释影水晶枕作为佛指舍利供养器物的原因和意义有一定依据。但是,这一观点也存在一个不足之处,即无法解释“影水晶枕”中的“影”的含义,也无法阐释从该水晶枕在一侧面抛光处所能观看到的形似佛指舍利的影像,这在一定程度上也削弱了该水晶枕对于佛教信仰和舍利供养的价值。

图6:敦煌158窟佛祖涅槃像

3.自然神迹说。在宗教人类学中,狭义的神迹是指超自然的神对自然规律的干预,广义则包括神借助自然现象彰显自己,并给人类启示或传达信息[],这与中国古代所说的显灵非常接近。神迹作为一种信仰现象普遍存在于各种宗教。在佛教中,“佛影”是一种最典型的自然神迹。佛典记载,佛陀曾在石窟中以“佛影”为龙王说法,《经律异相》卷六记载:“实诺龙王合掌请佛入窟,佛坐窟中作十八变,踊身入石,犹如明镜,在于石内,影现于外。远望则见,近视则无。诸天百千,供养佛影。影亦说法。”作为一种神迹,“佛影”存留的时间很长。据记载,亲自到天竺瞻仰过“佛影”的中土僧俗人士,先后有法显、宋云、惠生、玄奘等人。法显出发的时间是后秦弘始元年(公元399年),约一年后到达,他就佛影窟的记述如下:“那揭城南半由延,有石室,搏(博) 山西南向,佛留影此中。去十余步观之,如佛真形。金色相好,光明炳著。转近转微,仿佛如有。诸方国王遣工画师摹写,莫能及。彼国人传云,千佛尽,当于此留影。” 北魏时代的敦煌人宋云和僧人惠生,奉胡太后之命,在神龟元年(518)到印度访求佛经,也到过这个地方。《洛阳伽蓝记》卷五因此也提到这处佛影窟:“那竭城中有佛牙佛发,并作宝函盛之,朝夕供养。至瞿波罗窟,见佛影。” 贞观二年(628),玄奘礼拜了二百多次后,“佛影”终于出现:“如是更二百馀拜,遂一窟大明,见**影皎然在壁,如开云雾,忽睹金山,妙相熙融,神姿晃昱,瞻仰庆跃,不知所譬。佛身及袈裟并赤黄色,自膝已上相好极明,华座已下,稍似微昧,膝左右及背后菩萨、圣僧等影亦皆具有(《大慈恩寺三藏法师传》卷二记载)。”

虽然舍利容器说和佛祖涅槃说均有一定的道理,但是从自然神迹在各大宗教中的普遍性以及佛影在魏晋南北朝至唐朝被经常论及的这一视角来看,并结合对该枕的仔细观察看到的类似佛指的影像,我们认为自然神迹说更能解释为何“影水晶枕”会作为重要的舍利供养器物。

五、结论与讨论

(一)法门寺地宫出土水晶枕很可能为《物帐碑》所记载“影水晶枕”

法门寺地宫出土水晶枕表面来看,其外观、大小和完整状况都与中国古代甚至现代水晶审美相距甚远,其大小规格也与中国古代硬质枕头非常不同,但是通过抛光面向内部观察,好似水晶枕内部有一隐约黄色物体,乃其它未抛光四面产生的影像,好似指骨舍利在其中。从审美上而言这反映了唐代自然轻修饰主义审美观,即尽量保持材质原有特色,稍加修饰加工,而非完全加工,这一点可以在法门寺地宫出土的两件琥珀狻猊上得到佐证;从宗教意义而言则是“佛影”这一最典型的自然神迹在自然物种的反映,所以这枚水晶枕出现在了供养与保存真身舍利的法门寺地宫中。综上种种理由,可以推断法门寺地宫出土水晶枕很可能为《物帐碑》所记载“影水晶枕”。

(二)进一步研究方向

仅就这枚“影水晶枕”而言进一步研究的方向主要还是要借助高科技手段来实现,如采用无损元素成分测定其产地(进口的还是国产的),具体制作时间等,是否是唐以前的传世珍宝?虽然法门寺地宫是唐代储存真身舍利之地,但是地宫的出土物体现了皇家供养与恩赐双重社会关系[],它究竟是恩赐的宫廷珍宝,还是供佛用的特制品?就大小而言,比宫廷实用物小,又比地宫出土的特制银金花供养器要大。对于该物的研究还有很大的余地。

(三)在文物库房中“沉睡的珍宝”

法门寺博物馆这枚水晶枕,仅有一次公开对外展览,已经是三十一年的事了,那是庆祝博物馆建成的祝贺展,后来就一直存放在文物库房中,再也没有展出过。法门寺博物馆的茶器具、秘色瓷、金银器这些皇家珍宝家喻户晓,也遮蔽了它光芒。诸如这类体积不大、不易观赏、被考古学者认为是价值不高的文物,大多仅会在考古报告中有个记录,然后就进入库房保管盒中沉睡了,这类现象其实在文博行业中很常见,考古文物研究者一般会关注容易出成果的文物、新出土的、符合社会关注点的文物,这也无可厚非。若不是笔者由于工作原因,有机会从库房调出细细查看,观察到了大量细节,它也就这样继续沉睡下去了,这是该行业的一个问题,希望本文能够引起大家对这枚水晶枕的关注,也更希望引起社会对于那些刚出土清洗就进入库房的文物的关注,让它们可以进入观众的视野,才有机会对它们更好的展开研究与保护。

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司

京公网安备 11010802036807号 技术支持:北京麒麟新媒网络科技公司